もくじ

はじめに|人が育つ職場をどうつくる?

なぜ今、人材育成が注目されるのか?

現在、日本全体の労働市場では少子高齢化により深刻な人手不足が続いており、あらゆる業界で「人が足りない」状態が常態化しています。中でも福祉・介護の分野ではその影響が特に顕著で、定着率の向上や人材育成の質がかつてないほど重要になっています。限られた人数で高い支援の質を保ち続けるには、“人が育つ職場づくり”が欠かせません。

対話型育成の鍵となる「スーパービジョン」と「1on1」

そんな中で注目されているのが、スーパービジョンと1on1ミーティングを活用した対話による人材育成の手法です。

この記事では、「福祉型コミュニケーション」の中心とも言えるスーパービジョンの考え方と、それを活かした1on1ミーティングの進め方を、福祉現場とビジネス現場の両方の視点からわかりやすく紹介します。

-

-

ナラティブアプローチでやさしい職場を作ろう|“福祉発”の対話力でチームが変わる!

2025/8/3

ナラティブアプローチは、福祉だけでなく職場全体にやさしい空気をもたらします。対話の力でチームの関係性が変わる、そのヒントをご紹介!

相談支援専門員のフィールドレポート|“目的”で変わる1on1のチカラ

スーパービジョンから学んだ“対話の場”のつくり方

「対話が機能すると、育成は“仕組み”ではなく“習慣”になる。」

1on1ミーティングがビジネス界隈で注目され始めた頃、私は就労継続支援事業所のサービス管理責任者として、職員育成に頭を悩ませていました。

人材の定着が難しい中で、どうすれば一人ひとりが安心して働き続けられるのか。そんな課題意識から、当時話題になっていた1on1に関する本をいくつか読み、試行錯誤の中で部下との1on1をスタートさせました。

まずは月1回15分、業務外のテーマで雑談も交えながら話す場をつくる。マニュアルもなく正解もわからない中でしたが、回数を重ねるごとに“話す・聴く”ことの力を感じるようになりました。

ある職員は、普段の会話では見えなかった内面の葛藤を1on1で吐露し、その後の支援スタイルが柔らかく変化しました。「聴いてくれる人がいるだけで、自分を整理できる」―この言葉を、何度も実感したのです。

一方で、流行とともに1on1に多様な目的が詰め込まれるようになると、違和感が芽生えてきました。「業務の進捗確認」「目標管理」「ストレスチェック」…。気づけば1on1が上司の“管理ツール”のような場になっていたのです。

そんなとき私が思い出したのが、福祉業界で根付いていたスーパービジョンの考え方でした。

スーパービジョンは、支援職が経験や感情を言語化し、専門性を高める場。“対話を通して育つ”という視点を持ち、指導ではなく関係性の中で成長を促す文化です。このスタンスをそのまま1on1に持ち込んだら、もっと意味のある時間になるのではないか。そう考えるようになりました。

特に福祉の支援現場では、「正解のない問い」に向き合うことが日常です。同じように、今のビジネス環境もVUCA(ブーカ)と呼ばれ、正解のない時代に突入しています。だからこそ、答えを教える1on1ではなく、一緒に考え、迷いながら進む1on1MTが必要なのだと感じています。

それは、スーパービジョンの教育的・支持的機能と非常に親和性が高いアプローチです。

また、私自身が感じたのは、1on1を成功させるカギは“目的”の明確化です。育成のためか?管理のためか?関係性づくりのためか?

この軸がぶれると、1on1はただの「業務の延長」になってしまいます。

スーパービジョンのように、「対話によって内省を深め、次の行動を支える」という目的が明確になっていれば、1on1は形式を問わず、短時間でも十分に意味を持ちます。

私が1on1で大切にしていたのは、「今日は何について話したい?」という一言から始めることでした。テーマを職員本人に委ねることで、その人自身の関心や感情にアクセスしやすくなるからです。

今、改めて思います。

1on1ミーティングとは、“場づくり”の力が試されるコミュニケーションです。

指導でも、評価でもない。“一緒に考える時間”にできるかどうか。それが、育成文化の成熟に繋がるのではないでしょうか。

-

-

傾聴で信頼関係を築く方法|福祉現場・1on1・ビジネスで活かす聴く力

2025/7/29

傾聴とは「相手に話させる技術」ではなく、「話したくなる空気をつくる姿勢」。信頼関係を築くヒントが詰まった記事です。

スーパービジョンとは?その定義と目的

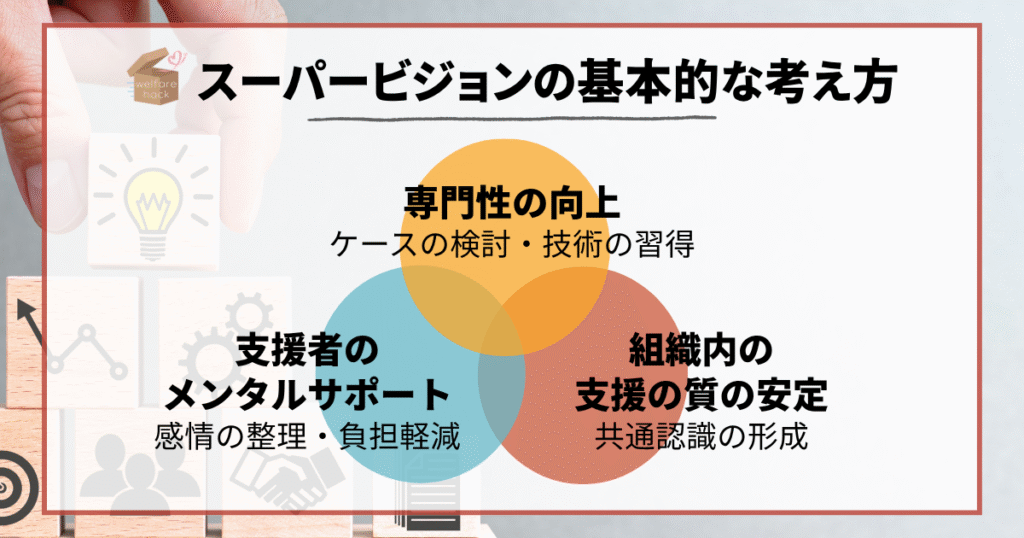

スーパービジョンの基本的な考え方

スーパービジョン(Supervision)とは、経験豊富な支援者(スーパーバイザー)が、他の支援者(スーパーバイジー)に対して支援の質向上を目的に助言や指導、振り返りの機会を提供する仕組みです。

主な目的は以下の3つです。

- 専門性の向上(ケースの検討・技術の習得)

- 支援者のメンタルサポート(感情の整理・負担軽減)

- 組織内の支援の質の安定(共通認識の形成)

「指導」というよりも「対話を通じて成長を促す」ことが特徴で、単なる上下関係とは異なります。

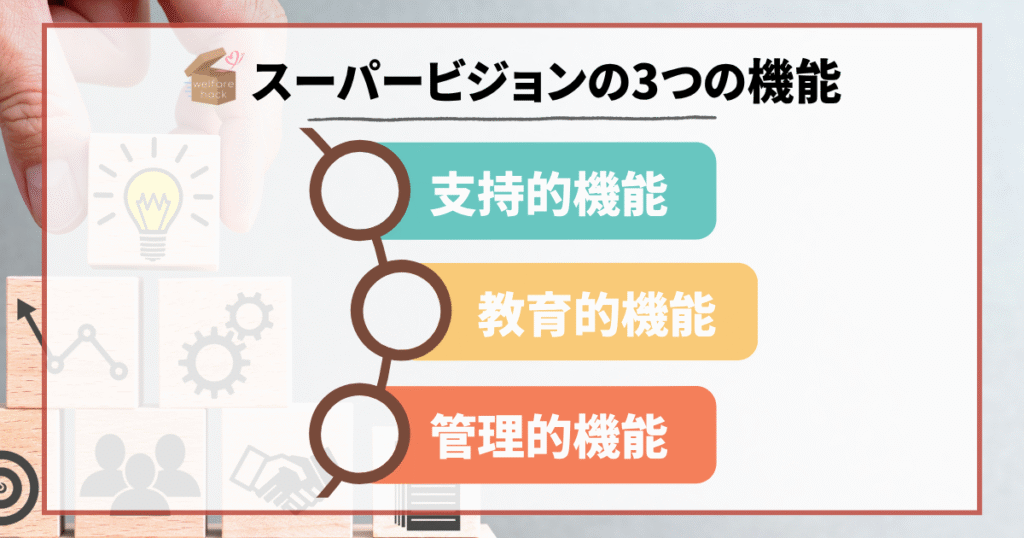

スーパービジョンの3つの機能

教育的機能(エデュケーショナル)

支援方法や考え方の学習をサポート。新人育成や知識のブラッシュアップに役立ちます。

具体例:新任職員が初めて対応するケースについて、ベテラン職員と一緒に検討し、アセスメントや支援計画の立て方を学ぶといった場面が代表的です。

-

-

部下育成に悩む上司へ!モニタリング学習で育成力を高める方法

2025/8/2

部下が育たない…そんな悩みを持つ上司へ。モニタリング学習を活かして“考える力”を引き出し、自ら成長できる職員を育てましょう。福祉現場の実例も紹介!

支持的機能(サポーティブ)

感情の整理や精神的な支援を行い、支援者のバーンアウト予防にもつながります。

具体例:支援中に起こった葛藤やストレスをスーパーバイザーに話すことで、安心感を得られ、気持ちの切り替えや再チャレンジの動機づけになります。

管理的機能(アドミニストレイティブ)

組織やチーム内でのルール共有、支援の方向性確認など、業務の整合性を取る役割を果たします。

具体例:「このケースでは訪問頻度を週2回に変更しよう」といった判断を、組織内の方針に基づいて確認・共有するなどのシーンで活用されます。

現場でのスーパービジョンの活用シーン

事例検討(ケーススタディ)

利用者支援における悩みや課題をチームで共有し、スーパーバイザーからの視点でフィードバックをもらうことで新たな視点や対応策を得られます。

フィードバックが一方的にならず、対話形式で進めることが重要です。また、検討対象者の人格否定にならないような配慮が求められます。

定期的な1on1ミーティング

直属の上司との定期的な振り返りや目標確認もスーパービジョンの一形態です。日常の業務に取り入れやすい形で実践できます。

単なる業務報告の場に終始しないよう、感情面や今後の目標も丁寧に扱う工夫が必要です。

チーム全体の価値観共有

スーパービジョンを通して「うちの支援方針はこうだよね」と共通の価値観を再確認し、支援のブレを防ぎます。

価値観の押しつけにならないよう、メンバー同士の対話と合意形成を重視しましょう。

スーパービジョンと1on1ミーティングは実は相性抜群!

信頼関係がカギになる1on1の魅力

スーパービジョンの持つ「教える」「支える」という機能は、今注目されている1on1ミーティングととても相性がいいのです。

例えば、定期的な1on1では日頃の業務や支援の悩みを率直に共有できるため、スーパービジョン的な効果が自然と得られます。特に、信頼関係が築かれている上司との対話では「安心して話せる」「否定されない」という環境が支援者の成長を後押しします。

また、上司側にとっても、部下の悩みや考えを把握しながら、支援の方針を共有できる貴重な機会になります。

-

-

ナラティブアプローチでやさしい職場を作ろう|“福祉発”の対話力でチームが変わる!

2025/8/3

ナラティブアプローチは、福祉だけでなく職場全体にやさしい空気をもたらします。対話の力でチームの関係性が変わる、そのヒントをご紹介!

形式にとらわれない日常的な実践へ

ポイントは、形式にとらわれすぎずリラックスした雰囲気で行うこと。気負わずに話せる1on1こそ、スーパービジョンを日常的に実践するための最良の入り口になります。

支援文化を育てるきっかけにもなる

スーパービジョンの支持的・教育的機能は、1on1ミーティングと非常に高い親和性を持ちます。

1on1の場で「日々の悩み」「ケースの共有」「今後の目標」などを上司と共有することで、自然とスーパービジョン的な効果が得られるのです。形式ばらずに話しやすい雰囲気を作ることで、相談文化が職場に定着しやすくなり、支援の質や職員の定着にもつながります。

スーパービジョンがある職場とない職場の違い

継続的なスーパービジョンが生む好循環

スーパービジョンが継続的に実施されている職場では、以下のような効果が期待できます:

- 利用者満足度の向上

- 職員の離職率の低下

- チーム内の連携強化

- 自己肯定感や専門性の向上

支援者同士の対話が定着し、相談しやすい雰囲気や相互理解が深まることで、職員の安心感とやりがいが増し、職場の風通しも良くなります。これは結果的に、支援の質や組織全体の成長にも直結します。

-

-

福祉施設の離職防止は“つながり”がカギ|弱い紐帯の強みで見直す職場風土

2025/7/16

辞めない職場は、“職場の外”につながりがある?管理者こそ知っておきたい「弱い紐帯の強み」の活かし方を解説。

スーパービジョンがない職場のリスク

一方で、スーパービジョンが機能していない職場では、以下のような問題が起こりやすくなります:

- 支援の質が属人的になる

- 初任者が孤立しやすい

- 問題を抱え込みやすくなる

- 相談や改善提案がしにくい雰囲気になる

こうした状況では、職員の精神的負担が増し、モチベーションやパフォーマンスが低下しやすくなります。人材が定着せず、チーム全体の生産性や支援の一貫性にも影響が及びかねません。

-

-

支援力を高めたいなら“物語”に耳を傾けよう|ナラティブアプローチ入門

2025/8/3

ナラティブアプローチは福祉だけでなく、対話や関係づくりに悩むすべての職場に有効な考え方。支援の質と職場の風通しが変わります。

まとめ|スーパービジョンは支援の“質”を育てる土台

対話とふりかえりが、組織を育てる原動力になる

スーパービジョンは、ただの「指導」ではなく、支援者同士が学び合い、支え合う文化を育てるものです。新人育成からベテラン職員のリフレッシュまで、幅広い層にメリットがある仕組みです。

1on1ミーティングの場面でも活用できる視点を意識することで、職場全体の対話の質が高まり、風通しの良い環境づくりにもつながります。