もくじ

はじめに|「生産性向上」は福祉現場でも無関係ではない

忙しすぎる現場に必要なのは“効率化”という視点

「支援の質は下げたくないけど、毎日忙しすぎる」「人手が足りないのに、やらなきゃいけないことが多すぎる」。福祉現場でそんな声が上がるのは珍しくありません。

とはいえ、「福祉に生産性なんて…」と思う方もいるかもしれません。しかし実際には、生産性を高めることは“支援の質を守りながら働きやすい職場をつくる”ために欠かせない視点です。

そこで注目したいのが、製造業で有名な「トヨタ生産方式」です。ムリ・ムダ・ムラをなくすという考え方は、実は福祉の現場にも応用できるのです。

-

-

福祉現場の5Sとは?トヨタ生産方式と割れ窓理論で生産性と信頼をカイゼン

2025/7/31

散らかった支援スペースが、信頼関係を壊しているかも?トヨタ式×5S×割れ窓理論で福祉現場に新しい視点を。

相談支援専門員のフィールドレポート|“導線”の工夫が、支援員を救う

動線の短縮が、福祉の現場に“余白”を生む

「支援の質は、“どれだけ動いたか”では測れない。」

先日訪問した入所施設は、見学者としては感動するほど広々としていて、開放感がありました。利用者さんもゆったりと過ごしており、「これは素晴らしい環境だな」と思ったのが、第一印象です。

しかし、見学中に支援員の方々の様子を観察していると、ある違和感を覚えました。事務所で打ち合わせをしていたかと思えば、浴室へ急いで移動、またすぐに居室棟へ―まるで“移動すること”自体が仕事のように、忙しなく動いているのです。

「ここまで移動が多いと、支援そのものに使える時間や余力が削られていないか?」

そんな問いが頭に浮かびました。私はもともと、就労支援事業所でサービス管理責任者をしていた経験があり、職場の導線や時間の使い方には敏感なタイプです。そして思い出したのが、トヨタの“カイゼン”の視点でした。

その施設の管理者に直接指摘することはありませんでしたが、もし自分が現場責任者だったらどうするかを考えてみました。建物の構造は変えられなくても、「業務の配置」や「時間の組み方」なら見直せるのではないか、と。

たとえば、浴室と事務所が離れているなら、入浴介助の時間帯だけでも支援員の拠点を一時的に近くに置く。あるいは、ICTツールで書類の確認や連絡事項を端末から済ませられるようにし、移動を最小限にする。1日の動きを“見える化”するだけでも、導線のムダや重複は必ず見えてきます。

これこそが、製造業で言う「ムリ・ムダ・ムラ」を減らす発想です。福祉の現場でも、「頑張る」よりも「仕組みでラクにする」ことが求められていると感じます。

もちろん、支援の質を下げてまで効率化するわけにはいきません。でも、移動や事務作業に追われるあまり、本来“人に向き合う時間”が削られてしまうことの方がよほど大きな損失ではないでしょうか。

施設の構造や設備は、そう簡単には変えられません。でも、カイゼンの視点を持つことは、今日からでも始められる。それが今回の見学で得た一番の気づきでした。

現場に“余白”を取り戻すこと。それは、支援員の笑顔にも、利用者の安心にも、きっとつながっていくはずです。

トヨタ生産方式とは?ムリ・ムダ・ムラの考え方

生産現場で培われた改善の知恵

トヨタ生産方式とは、自動車製造の現場で生まれた生産性向上のための手法です。その中心にあるのが、

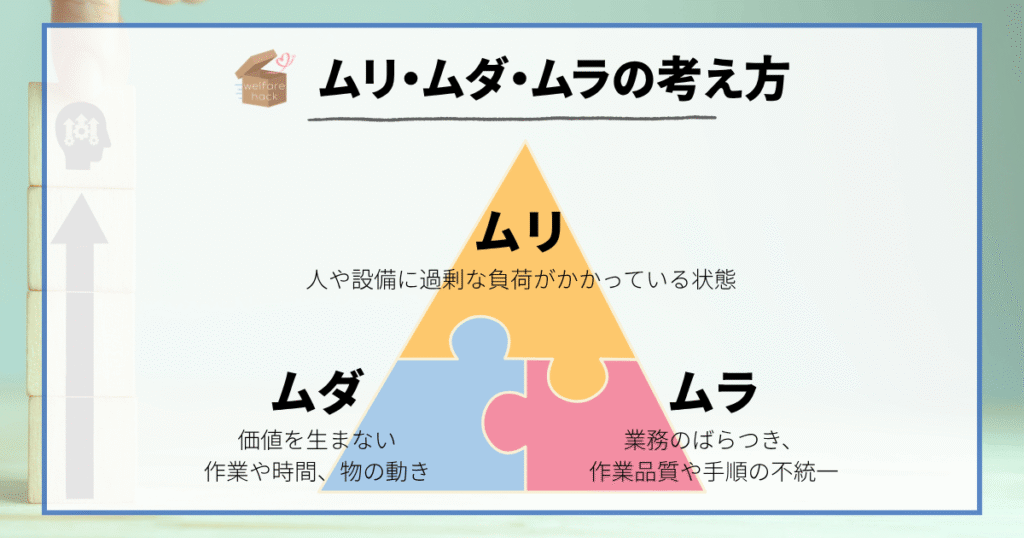

「ムリ(無理)」「ムダ(無駄)」「ムラ(ばらつき)」という3つのム。

- ムリ:人や設備に過剰な負荷がかかっている状態

- ムダ:価値を生まない作業や時間、物の動き

- ムラ:業務のばらつき、作業品質や手順の不統一

この3つを見える化し、なくしていくことが、効率と品質を同時に高めるポイントになります。

福祉現場の「ムリ」:がんばりすぎてない?

業務の集中と休憩時間の削減に注意

福祉職員は「頑張ることが当たり前」になりやすく、無理が積み重なりやすい傾向にあります。たとえば、

- 人手不足で1人に多くの仕事が集中

- 担当業務を断れない雰囲気

- 自分の休憩時間を削って業務を回している

これらはすべて「ムリ」のサインです。持続可能な支援を行うには、業務の割り振りや仕組みを見直すことが必要です。

福祉現場の「ムダ」:実は必要ない作業とは?

二重作業や非効率な運用を見直す

意外と見落とされがちなのが「ムダ」。例えば、

- 二重帳票(紙でもデジタルでも同じ内容を記録)

- 毎回手書きしている掲示物や予定表

- 共有されないメモや伝達の抜け漏れ

これらは日々の小さなストレスになり、積み重なると職場全体の効率を下げます。ICTやテンプレートの活用、業務フローの簡略化などで「本当に必要な仕事」だけに集中できる環境を目指しましょう。

-

-

福祉現場でのICT活用を後押し!PCが苦手な職員に教えたいショートカットキー9選

2025/8/3

パソコン操作が苦手な人に、どうショートカットキーを教えたらいい?福祉現場でよく使う時短キーと、やさしい教え方のコツを紹介!

福祉現場の「ムラ」:誰がやっても同じになる仕組み

属人化を防ぎ、支援の一貫性を保つ

「この人がいないとできない」「あの人だけが知っている」。こうした属人化は、現場のばらつき=ムラの原因になります。

- 引き継ぎがうまくいかない

- 介助のやり方が職員によって違う

- 利用者への対応に一貫性がない

「誰がやっても同じようにできる」ように、マニュアルの整備やOJTの見直しが有効です。また、日々の1on1ミーティングやケース会議などで共通認識を高めることも重要です。

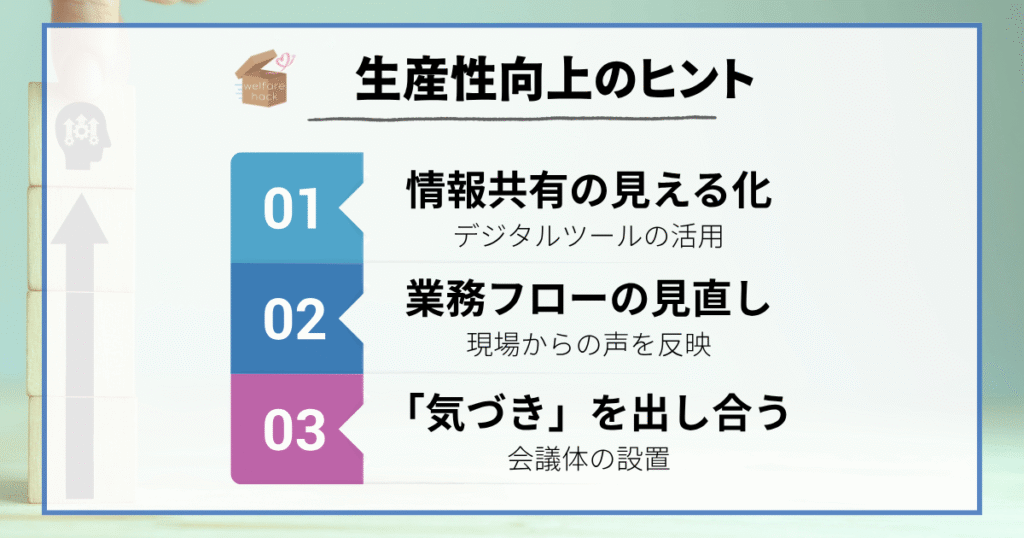

「仕組み」で変わる。福祉現場の生産性向上のヒント

小さな改善が、大きな変化につながる

ムリ・ムダ・ムラをなくすには、「頑張り」ではなく「仕組み」で変えていくことが大切です。小さな改善を積み重ねることで、業務の質を下げることなく効率化が可能になります。

- 情報共有の見える化(デジタルツールの活用)

- 業務フローの見直し(現場からの声を反映)

- 「気づき」を出し合える会議体の設置

-

-

【2025年最新版】福祉現場で役立つスマホ便利グッズ7選|現場スタッフに人気の必需品まとめ

2025/8/20

福祉現場では、連絡、記録、業務効率化のためにスマートフォンの活用必須。スマホがもっと便利になる福祉向けアイテム7選をご紹介。

支援の質と職員の働きやすさを両立するために、“効率化=悪”という思い込みを捨て、ポジティブな業務改善に取り組んでいきましょう。

まとめ|福祉現場にも“改善”の視点を

まずは「見える化」から始めよう

「人手が足りないからしょうがない」と諦めるのではなく、まずは今ある業務に「ムリ・ムダ・ムラ」が潜んでいないかを見直すことから始めましょう。

トヨタ生産方式の知恵を活かせば、福祉現場ももっと働きやすく、支援に集中できる環境に変えていくことができます。