もくじ

はじめに|話を「聴く」だけじゃない、物語として「受け止める」

語りを引き出す関わりが、職場の空気を変えていく

ナラティブアプローチは、もともと医療・福祉・心理の領域で生まれた対人支援の技法ですが、今ではビジネスや教育の現場でも注目を集めています。

特に人間関係や信頼構築が求められる職場では、相手の語る“物語”をどう受け止めるかが、チームワークや成果にも直結します。

この記事では、福祉現場で培われてきたナラティブな視点と手法を、ビジネスの現場でも活用できる形で紹介します。1on1ミーティングや部下育成、チームビルディングに役立つヒントが満載です。

働きやすさや福利厚生の充実など、企業に求められることは年々増えています。そんな時代に“選ばれる会社”になるために、本当に必要なのは“やさしさ”ではないでしょうか?

相談支援専門員のフィールドレポート|“語り”を活かす1on1MTの力

1on1ミーティングに“正解”はない。でも“姿勢”はある

「1on1MTは、評価の場ではなく“語りの場”として機能してこそ意味がある。」

数年前、ビジネス界隈で1on1ミーティング(以下、1on1MT)が注目され始めた頃、私も関心を持ち、いくつか本を読みながら実践を始めました。当時私は、就労継続支援事業所でサービス管理責任者を務めており、部下との関係性づくりに1on1MTを取り入れたのです。

はじめは手探りでしたが、「相手の話を聴こうとする姿勢」を意識することで、次第に部下の表情や反応が変わっていくのを感じました。業務の進捗管理だけでなく、「最近どうですか?」「仕事の中で困っていることはありますか?」といった雑談まじりのやりとりから、思わぬ課題や強みに気づくことも多くありました。

しかし、その後の1on1MTブームの中で、いつの間にか「業務管理」「ストレスマネジメント」「成長支援」など、“目的”が先行しすぎた運用が目立つようになりました。形式やマニュアルにとらわれた結果、相手の語りに耳を傾ける余裕がなくなってしまったのかもしれません。

1on1MTが「続かない」と言われる理由の多くは、この“目的ありき”の姿勢にあると私は思います。上司の目線で進める1on1では、対話が単なる報告や確認に終わり、信頼関係を築くことが難しくなるのです。

そんな時に思い出したのが、福祉現場で培ってきた「ナラティブアプローチ」の考え方でした。

ナラティブアプローチでは、目の前の相手を“語り手”として尊重します。たとえば、業務の話だけでなく「どんな想いで今の仕事をしているのか」「仕事以外の生活にどんな変化があったか」など、語りの背景ごと“受け止める”姿勢が大切にされます。

私はこの視点を1on1MTに取り入れていました。たとえば、ある若手職員との1on1で、「報連相が苦手なんです」と打ち明けられました。通常なら「じゃあ、できるように頑張ろう」と返す場面かもしれませんが、「どうして苦手だと感じてる?」と聴いていくと、過去の失敗体験や、報告するタイミングへの不安が根っこにあることがわかりました。

それを受けて、「安心して報告できる環境をつくる」ことが、まず自分の役割なのだと気づいたのです。

ナラティブな視点をもつことで、1on1は“評価の場”ではなく“関係性を育む場”に変わります。そしてそれは、福祉もビジネスも変わらず大切な視点です。語りを受け止める力こそが、信頼を築く土台になる——そんな実感を、私は1on1の現場で強く持ちました。

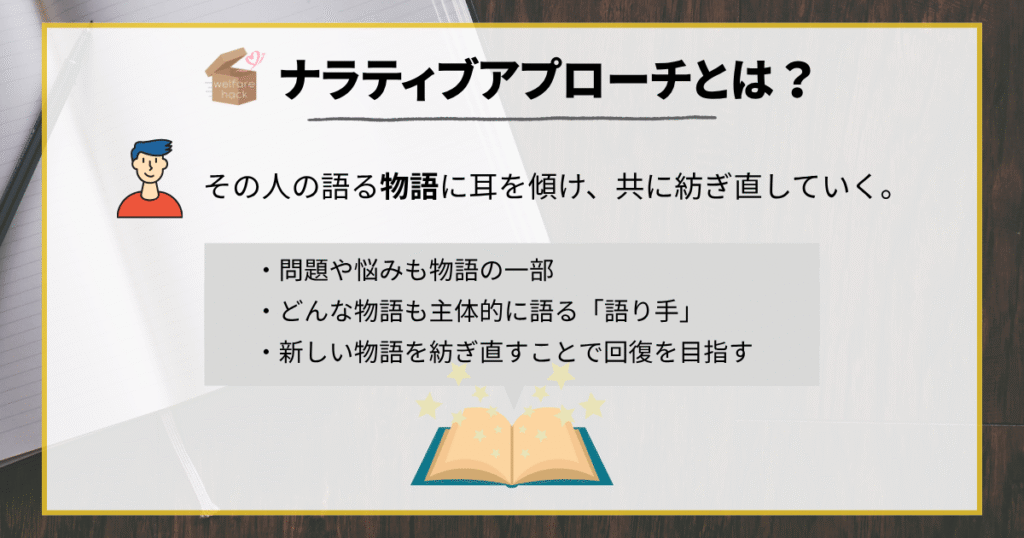

ナラティブアプローチとは?

「語り」を大切にする対話のかたち

ナラティブアプローチとは、対話の中で語られる“物語”に耳を傾け、その背景や意味を一緒に紡いでいく関わり方のこと。医療・心理・福祉など多くの対人援助の現場で活用されてきました。

「問題」を探すのではなく、「どんな経験をしてきたのか」「何を大切にしてきたのか」という“語り”を通じて、その人らしさを支援やマネジメントに取り入れていくことが目的です。

-

-

支援力を高めたいなら“物語”に耳を傾けよう|ナラティブアプローチ入門

2025/8/3

ナラティブアプローチは福祉だけでなく、対話や関係づくりに悩むすべての職場に有効な考え方。支援の質と職場の風通しが変わります。

対人支援からビジネスへ。ナラティブ視点が求められる理由

マニュアルだけでは見えない“その人らしさ”に迫る

ナラティブアプローチは、相手を「一人の語り手」として尊重する姿勢です。 福祉の現場では、制度に基づいた対応が求められる一方で、個々の思いや背景に耳を傾ける柔軟性が重要です。

この視点は、ビジネスシーンでもまさに求められています。部下や同僚の行動の裏にある“物語”を理解することで、的確なフォローや動機づけが可能になります。

現場でどう使う?ナラティブアプローチの活用シーン

1on1ミーティングでの活用

スタッフや部下との1on1では、評価や業績だけでなく、「最近どう感じている?」「どんな働き方がしたい?」といった“語り”を引き出すことで、信頼関係と自発性が高まります。

-

-

“福祉型”コミュニケーションでビジネスが変わる!スーパービジョン×1on1ミーティングの可能性

2025/8/4

スーパービジョンは福祉の知恵。1on1と掛け合わせれば、人が育ち、職場が変わる。対話が育てる組織の力と、その具体的な進め方を紹介。

チーム内での関係づくりに

雑談やミーティングの場面でも、「話を最後まで聴く」「共感を返す」「背景にあるストーリーを想像する」ことで、安心して話せる職場づくりにつながります。これが、報連相の活性化やチーム力の向上にも好影響をもたらします。

顧客対応や面談でも

ナラティブの視点をもつと、顧客やクライアントのニーズに対する理解が深まり、関係性が長期的なものになります。表面的なニーズではなく、“背景にある想い”に寄り添った対応が可能になります。

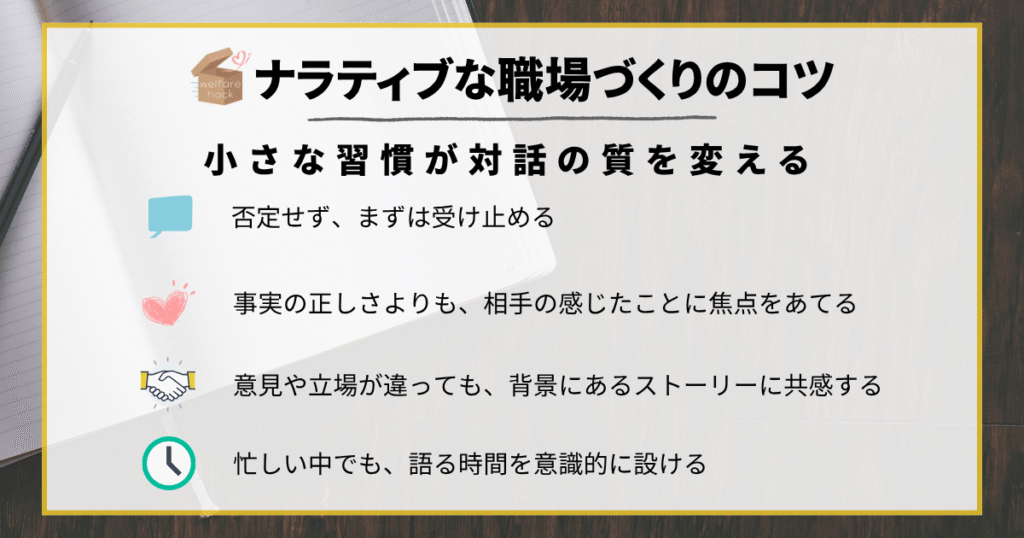

ナラティブな職場づくりのコツ

小さな習慣が対話の質を変える

- 否定せず、まずは受け止めること

- 事実の「正しさ」よりも、相手の「感じたこと」に焦点をあてる

- 意見や立場が違っても、背景にあるストーリーに共感する

- 忙しい中でも、“語る時間”を意識的に設ける

これらの習慣が積み重なることで、対話の質が変わり、職場の雰囲気そのものがやわらかくなっていきます。

-

-

傾聴で信頼関係を築く方法|福祉現場・1on1・ビジネスで活かす聴く力

2025/7/29

傾聴とは「相手に話させる技術」ではなく、「話したくなる空気をつくる姿勢」。信頼関係を築くヒントが詰まった記事です。

まとめ|物語を聴く姿勢が、信頼関係を育てる

語ること・聴くことが生む“安心の連鎖”

ナラティブアプローチは、福祉や医療だけでなく、あらゆる“人が関わる”場面で力を発揮します。

メンバーの話を丁寧に受け止め、個性や価値観を尊重する姿勢が、信頼関係を育て、結果として職場の生産性やチーム力向上にもつながります。

「まずは話を聴くことから」。それだけでも、十分な一歩です。 ナラティブの力で、福祉にも、ビジネスにも、やさしく強いチームづくりを目指していきましょう。

-

-

色彩心理学を活用した効果的な職場環境づくり|福祉現場にも応用できる実践アイデア

2025/8/19

色の力で職場が変わる!福祉現場やオフィスで使える色彩心理学の活用術。青・緑・黄色などの色で安心と集中をプラス。