もくじ

はじめに|現場で求められるのは「振り返る力」

経験を“活かす”現場にするには?

支援の現場では、経験を積み重ねることが大切だと言われますが、ただ経験するだけでは成長にはつながりません。支援の質を高めるために欠かせないのが「リフレクション(振り返り)」という視点です。これは福祉だけでなく、教育やビジネスの現場でも注目されている成長手法です。忙しい業務の中でも、立ち止まって自分やチームの対応を振り返る時間を持つことが、次の支援の質を大きく左右します。

今回は、福祉従事者にこそ必要なリフレクションの考え方と、現場で実践できる工夫をご紹介します。

相談支援専門員のフィールドレポート|“電車の中の気づき”が支援力を育てた

自分に問いかける時間が「専門性」を育てていた

「成長は、振り返る習慣からしか始まらない。」

福祉未経験で就労継続支援の現場に飛び込んだ当時の私は、毎日が手探りでした。支援の流れや関わり方、何をどこまでやっていいのかも分からず、仕事が終わると疲労感だけが残る日々。

そんな私が無意識に行っていたのが、帰りの電車での“自己反省タイム”でした。今日の支援でよかったところ、まずかった対応、「次はこうしよう」と考えることが日課になっていました。

今思えば、これはまさにリフレクション(内省)の実践でした。誰かに言われたわけでもなく、自分で自分の仕事を振り返る習慣が、少しずつ支援への“軸”を育ててくれたのです。

しばらくすると、自分だけでなく周囲の支援員の関わり方にも目が向くようになりました。あの人の声かけ、すごくスムーズだったな。あの対応、自分ならどうしただろうか。

他人の行動を自分に置き換えて考える“リフレクションの視点”が、支援の引き出しを増やすきっかけになったのです。

この習慣は、私の支援力の土台となりました。たとえ失敗しても、ただ落ち込むのではなく、「なぜそうなったか」「どうすればよかったか」と冷静に振り返る力が、自信と成長につながっていったのです。

福祉現場では、誰もが経験を積んでいきますが、その経験を“学び”に変えるには、振り返る習慣が不可欠です。

あの時の私は、自分の中に問いを立て、言葉にして整理し続けていました。言葉にすることで気づきが生まれ、支援の精度が上がっていったのです。

いま相談支援専門員として働きながら、あの頃の習慣がどれほど大きな財産だったかを実感しています。支援の引き出しの多さは、支援経験の数よりも、どれだけ自分と向き合ったかで決まるのかもしれません。

経験を“経験のまま”で終わらせない。それが支援者として成長し続ける秘訣です。

リフレクションとは?|「出来事を意味づける」プロセス

なぜ“意味づけ”が支援の質を高めるのか?

リフレクションとは、自分の体験や行動を振り返り、そこに意味や気づきを見出して次の行動に活かすことを指します。支援の場面では「なぜそうしたのか」「他の選択肢はなかったか」といった視点を持つことで、日々の業務に深みと改善が生まれます。

単なる反省ではなく、「よかったこと・うまくいかなかったこと」の両方を建設的に振り返ることで、スキルアップだけでなく自己肯定感の向上にもつながります。特に福祉のように“人と関わる”仕事では、日々の支援に対する感情や価値観を整理することが、次の行動の質に直結します。

また、リフレクションは支援者自身のストレスケアにも有効です。感情を言語化することで、感情に飲み込まれず冷静に物事を捉える力が育ちます。

福祉現場におけるリフレクションの効果

利用者理解が深まる

振り返りを行うことで、利用者の発言や行動の背景にある気持ちやニーズを再確認できます。支援中には見えなかった視点が見つかることで、次の支援がより的確になります。例えば「拒否」の行動も、視点を変えて振り返れば「不安」「疲労」「過去のトラウマ」などに気づけることもあります。

チーム内の連携がスムーズに

チームでリフレクションを共有することにより、「あの時どう感じたか」「あの対応はどうだったか」を言語化し合えます。価値観や視点の違いを認め合うことで、チームのコミュニケーションも活性化します。結果的に、スタッフ同士の信頼関係や相互理解が深まり、支援の一貫性や連携力が高まります。

経験が「学び」に変わる

ただの業務報告ではなく、そこから自分の学びや成長点を抽出する習慣が身につくことで、「経験=スキル」へと変換されます。「次に同じような場面があればどうするか」という視点を持てると、支援の引き出しが広がり、自信にもつながります。

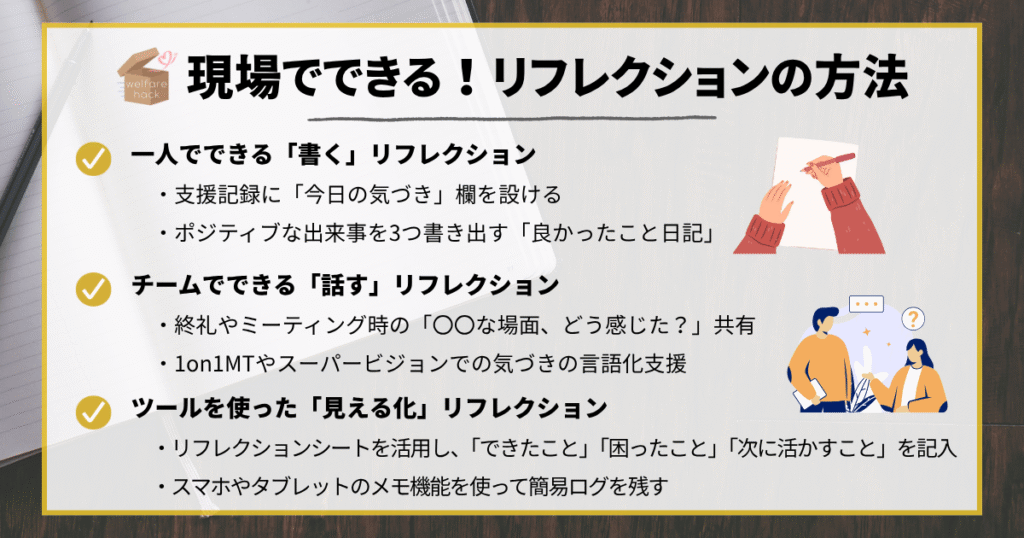

現場でできる!リフレクションの方法

一人でできる「書く」リフレクション

・支援記録に「今日の気づき」欄を設ける

・ポジティブな出来事を3つ書き出す「良かったこと日記」(スリーグッドシングス)

文章にすることで、ぼんやりとした気持ちや経験が整理され、自分の考えに気づきやすくなります。日記形式で記録を残すことで、あとで振り返ったときに自分の成長や変化にも気づけるようになります。

-

-

スリーグッドシングスで支援現場に笑顔を!ポジティブ心理学で実践するメンタルケア

2025/7/12

今日の「よかったこと」を3つ書くだけ。支援者にも利用者にも効果的なスリーグッドシングスの実践法と、就労支援現場での活用事例をご紹介します。

チームでできる「話す」リフレクション

・終礼やミーティング時の「〇〇な場面、どう感じた?」共有

・1on1MTやスーパービジョンでの気づきの言語化支援

言葉にして共有することで、気づきがチームの財産になります。また、自分では気づけなかった観点に触れる機会にもなり、視野が広がります。言葉にすることは、ぼんやりした感覚を他者と共有可能な形に整えるプロセスでもあります。

-

-

“福祉型”コミュニケーションでビジネスが変わる!スーパービジョン×1on1ミーティングの可能性

2025/8/4

スーパービジョンは福祉の知恵。1on1と掛け合わせれば、人が育ち、職場が変わる。対話が育てる組織の力と、その具体的な進め方を紹介。

ツールを使った「見える化」リフレクション

・リフレクションシートを活用し、「できたこと」「困ったこと」「次に活かすこと」を記入

・スマホやタブレットのメモ機能を使って簡易ログを残す

可視化することで、蓄積された気づきが日々の業務改善に役立ちます。とくにICTを活用した共有ツール(例:Googleドキュメントやチャットアプリ)を使えば、情報共有のスピードと質が上がり、チームでの学び合いも加速します。

-

-

【2025年最新版】福祉現場で役立つスマホ便利グッズ7選|現場スタッフに人気の必需品まとめ

2025/8/20

福祉現場では、連絡、記録、業務効率化のためにスマートフォンの活用必須。スマホがもっと便利になる福祉向けアイテム7選をご紹介。

まとめ|“立ち止まって振り返る”が、支援を進化させる

小さな“振り返り習慣”が、職場全体を育てる

支援現場は日々忙しく、目の前の対応に追われがちです。しかし、ほんの少し立ち止まって「振り返る時間」を持つことが、長い目で見て支援の質を向上させるカギになります。個人の成長、チームの連携、そして利用者との信頼関係づくりのために、ぜひリフレクションを日々の業務に取り入れてみてください。

経験を経験のまま終わらせず、そこに意味を見出して自分の中に取り込む。その積み重ねが“プロの支援者”としての土台になります。リフレクションは、習慣にすればするほど効果が実感できるスキルです。ぜひ、今日から少しずつ始めてみましょう。