もくじ

はじめに|色で変わる、職場の空気と働きやすさ

働く人の“感じ方”を整える、第一歩

職場環境を整えるうえで「色の力」に注目が集まっています。色には心理的・生理的な影響を与える力があり、上手に使えば集中力を高めたり、ストレスを和らげたり、コミュニケーションを円滑にしたりと、日々の仕事の質に大きく関わってきます。特に人との関わりが多い福祉現場では、色彩心理学を活用した環境づくりが効果的です。

色は空間の印象だけでなく、そこで働く人の気分や行動に深く関わります。忙しさに追われる現場こそ、色を味方にして「ここなら頑張れる」と思える環境を整えていくことが大切です。

相談支援専門員のフィールドレポート|“色の力”が事業所の魅力を引き出す

色彩心理学が支援現場に与える影響を感じた瞬間

「空間づくりは、支援の第一声よりも雄弁です。」

就労継続支援事業所を見学するたびに、空間づくりの重要性を感じることが増えました。最近では、面談室の壁紙や内装にこだわった事業所も多く、淡いグリーンやベージュ、木目の家具など、温かみのある空間に整えられているケースもあります。壁紙に色があるだけで、利用者さんの表情が和らぐのを感じることがよくあります。

ある日、利用希望の利用者さんと一緒に訪れた事業所では、面談スペースだけでなく作業エリアまで視覚的な工夫がされており、一歩足を踏み入れた瞬間に「ここ、落ち着きそう」とポツリとつぶやかれました。とくに印象的だったのは、ある事業所で見た「ブルックリンスタイル調の作業エリア」。カフェのような落ち着いた雰囲気で、初めて見学に来た利用者さんが「ここ、おしゃれで通ってみたい」と笑顔を見せたのが忘れられません。

理想のCAFEを省スペースで!【自立型カウンターコーヒー JCC】一方で、支援体制は充実しているのに、空間演出の工夫がされていないために魅力が伝わりにくい事業所もあります。相談支援専門員として「支援力があるのに、もったいない」と感じることも少なくありません。色や空間の印象は、利用者さんが“ここで働くイメージ”を持てるかどうかに大きく関わる要素です。最近では、色彩心理学の視点を取り入れた施設設計も注目されています。支援内容と同じくらい、「見える環境」がその事業所の支援力を伝えるツールになっているのです。これからは、支援の中身だけでなく、“伝え方”としての空間演出にも注目することが必要だと感じています。

色彩心理学とは?|無意識に影響を与える「色のチカラ」

色で伝える、安心と活力のメッセージ

色彩心理学とは、色が人間の心理や行動、身体的反応にどのような影響を及ぼすかを研究する学問です。私たちは意識しないうちに、色から感情的・生理的な反応を受けています。たとえば、青を見ると気持ちが落ち着き、赤を見ると心拍数が上がるような反応が挙げられます。これは、色が視覚を通じて脳や神経に作用している証拠でもあります。

また、文化や経験によって色の感じ方も異なりますが、一般的な心理効果には共通する傾向があります。青は冷静さや信頼感を、緑は安心や癒しを、黄色は陽気さや親しみを、赤はエネルギーや緊張感を喚起します。こうした効果を理解し、意図的に環境に取り入れることで、無理なく快適な空間づくりが可能になります。

とくに福祉現場では、利用者の不安を和らげたり、職員のストレスを軽減したりと、色の持つ「感情の調整作用」が大きな意味を持ちます。視覚情報がもたらす心理的影響を活かすことで、言葉に頼らずに“やさしい空間”をつくり出すことができるのです。

なぜ色が心と行動に影響するのか?

私たちの脳は、視覚情報を通じて周囲の環境を常に判断しています。その際、色彩は特に強く感情や記憶に結びつきやすい要素とされ、脳内で自律神経系に作用し、気分やストレス、集中力に変化をもたらします。

たとえば、青や緑は副交感神経を刺激し、リラックスを促す一方で、赤やオレンジは交感神経を刺激し、緊張感や活発さをもたらします。このように、色は無意識のうちに身体反応を引き起こし、職場での心身の状態や人間関係にも影響を与えるため、戦略的に取り入れることが重要です。

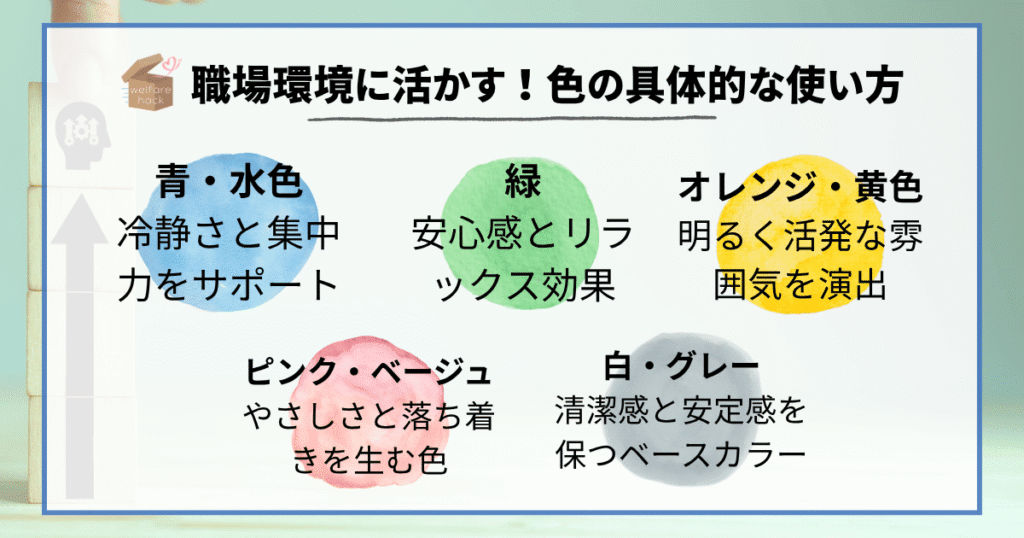

職場環境に活かす!色の具体的な使い方

青・水色🟦冷静さと集中力をサポート

活用例:デスクまわり、記録スペース、ミーティングルーム

青系統の色は心拍数を下げ、集中を促します。特に書類作業や記録業務が多い場所に適しており、ミスを防ぐ環境づくりにもつながります。水色の壁紙や青系のファイル・文房具など、ちょっとした工夫でも効果は十分です。

緑🟢安心感とリラックス効果

活用例:休憩スペース、面談室、受付ロビー

自然を連想させる緑は、心を穏やかに保つ色。リフレッシュやリラックスを促すため、職員の休憩室やクライアントとの面談スペースなどに最適です。植物を置くだけでも雰囲気が和らぎます。

オレンジ・黄色🟨明るく活発な雰囲気を演出

活用例:キッズスペース、放課後等デイサービス、研修室

元気や親しみを感じさせる暖色系の色。特に子どもと関わる現場や、意見交換を活性化したい研修の場におすすめです。壁の一部や小物類に取り入れると、空間が明るくなります。

ピンク・ベージュ🩷やさしさと落ち着きを生む色

活用例:食堂、談話室、リビングスペース

ピンクやベージュは、安心感と温かさを演出します。高齢者施設の共用スペースや、来客時に使う談話コーナーなどに取り入れることで、柔らかな雰囲気を醸し出せます。

白・グレー🩶清潔感と安定感を保つベースカラー

活用例:エントランス、廊下、事務所全体

白や淡いグレーは清潔で整った印象を与えます。職場全体のベースカラーとして使いながら、アクセントに他の色を組み合わせることで、機能性と心理的快適さを両立できます。

色の力を最大限に活かすには?家具やインテリアの見直しも一つの方法

色と家具の相乗効果で、空間にやさしさを

色彩心理学を日常的に取り入れるためには、ちょっとした模様替えやアイテムの追加も有効です。しかし、職場全体の雰囲気を整えたい場合には、家具の色や素材の見直しもおすすめです。

たとえば、落ち着きを求める記録用スペースにはブルー系のチェアやデスクマットを、リラックス空間にはグリーン系のソファやクッションを取り入れると、視覚から自然に心理的な効果を高めることができます。

近年では福祉施設向けに設計された、色彩効果を意識した家具やインテリアも増えており、既存の空間に調和しやすいデザインも多くあります。こうしたアイテムを活用することで、職員の働きやすさや利用者の安心感を高め、支援の質の向上にもつながるでしょう。

日本唯一全品送料無料の家具通販「MUTUKI」。まとめ|色を味方に、快適な職場づくりを

色の選択が、職場の“空気”を変える第一歩

職場の空気は、色の使い方ひとつで変わります。色彩心理学を活用すれば、利用者にも職員にもやさしい空間がつくれます。大がかりなリフォームをしなくても、小さな色の工夫から始められるのがメリット。色の力で、心地よく働ける職場を目指しましょう。

-

-

福祉施設の行事を盛り上げる!簡単装飾&BGM&無料素材サイトまとめ

2025/8/2

福祉施設の行事がもっと楽しくなる!100均グッズや無料素材、スマホで流せるBGMなど、簡単&実用的な空間演出アイディアをまとめました。