もくじ

はじめに|なぜ「育て方」に悩む上司が増えているのか

教えたのに成長しない?その理由は“学び方”のズレかも

部下を育てたいと思っても、「何度言っても同じミスを繰り返す」「指示待ちで主体性がない」と感じている上司は少なくありません。実は、その背景には“教える側”と“学ぶ側”の認知のズレがあります。特に福祉現場では、状況に応じた判断や対応力が求められるため、ただ教えるだけでは成果が出にくいのです。そこで注目されているのが「モニタリング学習」というアプローチです。

相談支援専門員のフィールドレポート|“教える”をやめたら、部下が育ち始めた

1on1ミーティングが“報告の場”に変わった理由

「教えることは、育てることの入り口にすぎない。」

就労継続支援B型でサービス管理責任者をしていた頃、部下との1on1ミーティングを毎週行っていました。

けれど、毎回のように似たようなミスの相談が続き、なかなか状況が変わらないことにモヤモヤを感じていました。

そのたびに私は、できる限り丁寧にアドバイスを返していました。どこが問題で、どう対応したらいいかを一緒に整理し、具体策も提示していたつもりです。

それでもまた翌週、同じような報告が返ってくるのです。

ある日ふと、「もしかして、私が全部“答え”を言ってしまっているのでは?」と気づきました。

その後、研修で学んだ「モニタリング学習」の概念が、まさに今の状況に必要だと感じたのです。

そこから私は、1on1ミーティングのスタイルを変えることにしました。

「どんなふうに考えた?」「その結果どうだった?」「次はどうしてみたい?」と、こちらからのアドバイスを控え、部下の思考を引き出す問いかけを増やしました。

最初は戸惑いもありましたが、数週間後、部下の言葉が少しずつ変わっていきました。

「〇〇の場面で、前と同じミスをしそうだったけど、こうやって工夫しました」

「今回の気づきは次にも活かせそうです」

“相談”だった1on1が、“報告とふり返り”の場に変わっていったのです。

これは、指導スタイルを少し変えただけで、部下の思考の質が高まった証拠だと感じました。

気づいてみれば、アドバイスを与えることは、短期的には楽ですが、長期的には自立の芽を摘んでしまうこともあるのだと実感しています。

モニタリング学習のような内省型のアプローチは、支援の場面でも、職員育成の場面でも、非常に有効な方法だと感じています。

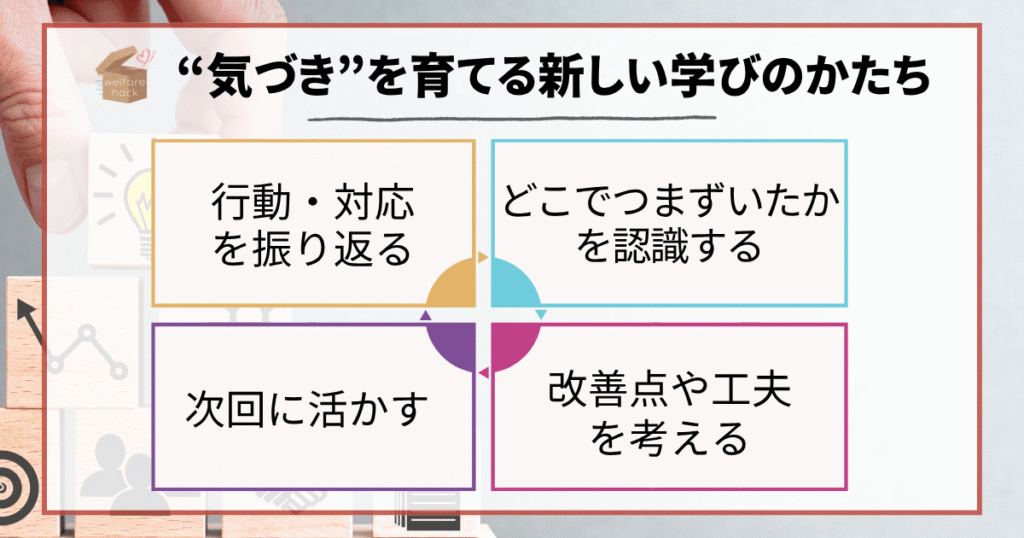

モニタリング学習とは?|“気づき”を育てる新しい学びのかたち

「見て」「考えて」「修正する」力を伸ばす

モニタリング学習とは、自分の行動や考えを振り返りながら修正していく“内省型の学習法”です。単なる知識の習得ではなく、「自分で自分の学びをコントロールする力(メタ認知)」を育てることが目的です。以下のようなステップで進行します。

- 行動・対応を振り返る

- どこでつまずいたかを認識する

- 改善点や工夫を考える

- 次回に活かす

この繰り返しが、自走できる力・応用できる力を育てていきます。

モニタリング学習を部下育成に活かす方法

「指導者」が“フィードバックの質”を高めることがカギ

モニタリング学習を効果的に進めるには、上司(育成者)の関わり方が重要です。以下の3つのポイントを意識しましょう。

- 振り返りの時間を設ける:業務の合間や終了後に「どんな工夫をした?」「うまくいった点・いかなかった点は?」などの問いかけをする。

- 評価ではなく観察と共感を:結果の良し悪しではなく、考え方やプロセスに注目。「その視点いいね」と肯定的な言葉をかける。

- 記録して共有する:本人の振り返り内容を簡単なメモや日報に残すことで、成長を“見える化”し、周囲との共有もしやすくなる。

-

-

傾聴で信頼関係を築く方法|福祉現場・1on1・ビジネスで活かす聴く力

2025/7/29

傾聴とは「相手に話させる技術」ではなく、「話したくなる空気をつくる姿勢」。信頼関係を築くヒントが詰まった記事です。

現場での導入事例|小さな実践からはじめよう

日々の業務に“ふり返りの習慣”を組み込む工夫を

モニタリング学習は、すぐに特別な研修や仕組みを導入しなくても、日々のマネジメントの中で手軽に取り入れることができます。ここでは現場で実践しやすい導入アイデアを3つ紹介します。

業務終了時に「自分で振り返る5分間タイム」

業務の終わりに、部下がその日の行動や判断を自分でふり返る5分間を設けます。「何がうまくいったか」「次に活かしたいことは何か」などを記録したり共有したりすることで、自己モニタリング力を養います。

上司との「ミニ1on1」で“考えを言語化する”機会を

週に1回5〜10分でも、上司と部下が「今どんなことを意識して取り組んでいるか」「最近の気づきは?」などについて話す機会を持ちます。フィードバックではなく、部下に語らせることで思考の整理と自律的成長を促します。

週1回の“気づき共有”ミーティング

チーム全体で週1回「気づき」や「工夫」をシェアするミーティングを実施。自分の行動を言葉にするだけでなく、他者のモニタリングの視点にも触れることで、学びの相互作用が生まれます。

-

-

リフレクションで支援の質を高める|“振り返り”が育てるプロの視点

2025/8/3

ただの経験で終わらせない。福祉現場の支援力を高める“振り返り=リフレクション”のコツを紹介。1on1やチーム内共有にも活かせます。

まとめ|モニタリング学習で「教えるから育てる」へ

指導のスタイルを変えることで、育成の質が変わる

部下育成で重要なのは、“やり方を教える”こと以上に、“考え方を育てる”ことです。モニタリング学習は、部下自身の内省力を育てることで、応用力や自己成長力を引き出す手法です。「育てる力」を持つ上司になるために、まずは小さな問いかけと振り返りの習慣から始めてみませんか?

-

-

“福祉型”コミュニケーションでビジネスが変わる!スーパービジョン×1on1ミーティングの可能性

2025/8/4

スーパービジョンは福祉の知恵。1on1と掛け合わせれば、人が育ち、職場が変わる。対話が育てる組織の力と、その具体的な進め方を紹介。