もくじ

はじめに|小さな「よかった」が、支援現場を変える

感情に飲み込まれず、肯定感を育てる視点

福祉や介護、就労支援などの現場では、日々の忙しさやストレスに押されて、自分自身の心の余白が削られてしまうことも少なくありません。そんなときに有効なのが「スリーグッドシングス(Three Good Things)」という習慣。ポジティブ心理学の研究でも科学的に効果が確認されており、心の安定や幸福感の向上につながるとされています。

相談支援専門員のフィールドレポート|“終わり方”が変われば、支援の質も変わる

「やりっぱなし」から「意味ある一日」へ

肯定的な記憶が、明日への一歩を後押しする。作業を提供することだけが就労継続支援事業所の役割でしょうか?

日々、就労継続支援B型事業所、A型事業所などを訪問する中で感じるのは、「作業して終わり」になっている現場が少なくないということです。

午前中に作業、午後も作業。時間になったら解散。

もちろん、作業をこなすことで充実感や達成感が得られる方もいますが、一方で「今日自分は何を感じたのか」「どんな小さな前進があったのか」を振り返る機会は、意外と少ないように思います。

支援者として、すべての利用者と個別に面談をするのは現実的には難しい。

しかし、だからこそ「自分自身でふりかえる」ための仕組みが必要だと感じています。

その一つの方法として、私はスリーグッドシングスの導入を強くおすすめしています。

たとえば、終礼前の5分。

「今日あった“よかったこと”を3つ、紙に書いてみましょう」と声をかけるだけでも十分です。

内容は、「お弁当が美味しかった」「今日も通所できた」「スタッフが話しかけてくれた」など、なんでもOK。

それを続けることで、自分の中の“肯定的な記憶”に触れる習慣ができていきます。

振り返りがあると、1日が「やりっぱなし」で終わらなくなる。

自分の小さな成長に気づけるようになる。

これは、支援者にとっても利用者にとっても、非常に意味のある時間だと感じています。

ポジティブ心理学とは?|幸せを科学するアプローチ

「病気を治す」から「より良く生きる」へ

ポジティブ心理学とは、1998年にマーティン・セリグマン博士によって提唱された心理学の一分野です。従来の心理学が「病気や問題行動の治療」に焦点を当てていたのに対し、ポジティブ心理学は「人がより良く生きるために必要な資源」に注目。感謝、楽観、レジリエンス、幸福感など、肯定的な側面を育む手法として注目されています。

Three Good Thingsとは?|3つの「よかった」を書き出すだけ

習慣化しやすい、シンプルな介入法

スリーグッドシングスは「その日に起きたよかったことを3つ書き出す」だけの簡単な方法です。実践者の多くが、数週間で気分の安定や幸福感の向上を実感しており、抑うつや不安感の軽減にも効果があるとされています。

-

-

リフレクションで支援の質を高める|“振り返り”が育てるプロの視点

2025/8/3

ただの経験で終わらせない。福祉現場の支援力を高める“振り返り=リフレクション”のコツを紹介。1on1やチーム内共有にも活かせます。

科学的な効果|幸福感・睡眠の質・ストレス低減にも寄与

効果の裏付け

スリーグッドシングスは複数の研究で効果が実証されています。代表的な研究では、感謝を表現することやポジティブな出来事に意識を向けることで、うつ症状が軽減し、生活の満足度が向上することがわかっています。

医療従事者のバーンアウト軽減

デューク大学医療センターでは、医療従事者を対象に15日間の介入を行い、翌1か月、6か月、12か月後の追跡調査で「情動疲労」「抑うつ症状」「幸福感」「ワークライフバランス」の統計的改善が認められました(出典:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6475256/?utm_source=chatgpt.com)。

就労支援事業所での活用事例

活動前の“あたため時間”に取り入れる

ある就労継続支援B型事業所では、朝のミーティング時にスリーグッドシングスを活用しています。「昨日の夜ごはんが美味しかった」「天気がよかった」「スタッフが声をかけてくれた」など、内容はとても小さなことでもOK。書くことで自然と前向きな気持ちになれ、活動への参加意欲が高まったとの声も。

発表を強制しない工夫

発表が苦手な人には「書くだけでもOK」「絵で描いてもOK」とし、個人差に応じた対応をすることで、無理なく取り組めるよう配慮している事例もあります。

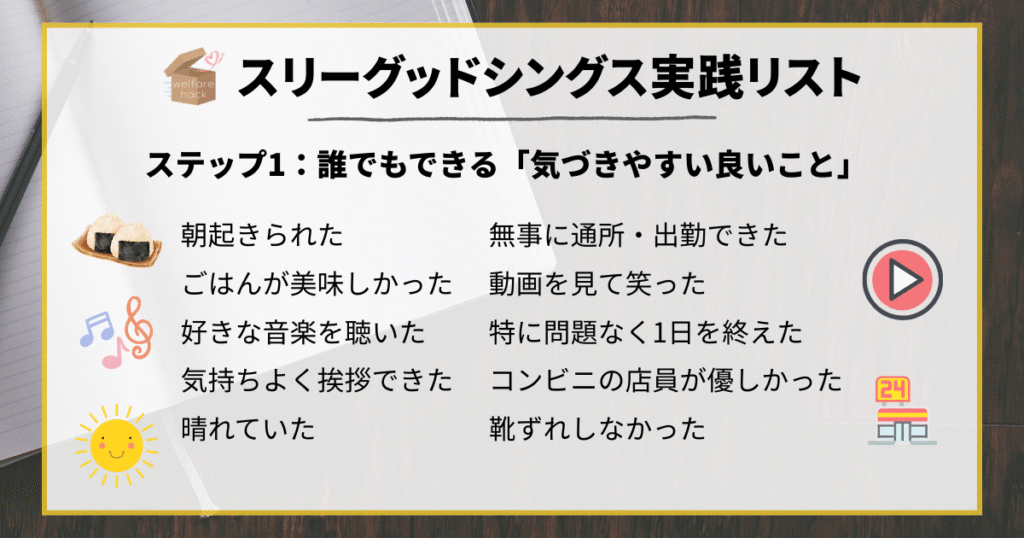

ステップ別|スリーグッドシングス実践リスト

続けるためのちょっとした工夫

スリーグッドシングスを習慣化するには、完璧を目指さず「できる日だけやる」くらいの気軽さが大切です。紙に書くだけでなく、スマホのメモアプリや音声入力を使ってもOK。続けることで、日常の中に「よかった」を見つけるセンサーが育っていきます。

ステップ1:誰でもできる「気づきやすい良いこと」

- 朝起きられた

- ごはんが美味しかった

- 好きな音楽を聴いた

- 気持ちよく挨拶できた

- 晴れていた

- 無事に通所・出勤できた

- 動画を見て笑った

- 特に問題なく1日を終えた

- コンビニの店員が優しかった

- 靴ずれしなかった

-

-

福祉従事者必見!リフレーミングで育てるやさしい職場と福祉スキル

2025/8/17

ネガティブな捉え方をやさしく変えるリフレーミング。福祉職に求められる対話スキルとして、現場ですぐに使える実例・言い換え集を紹介。

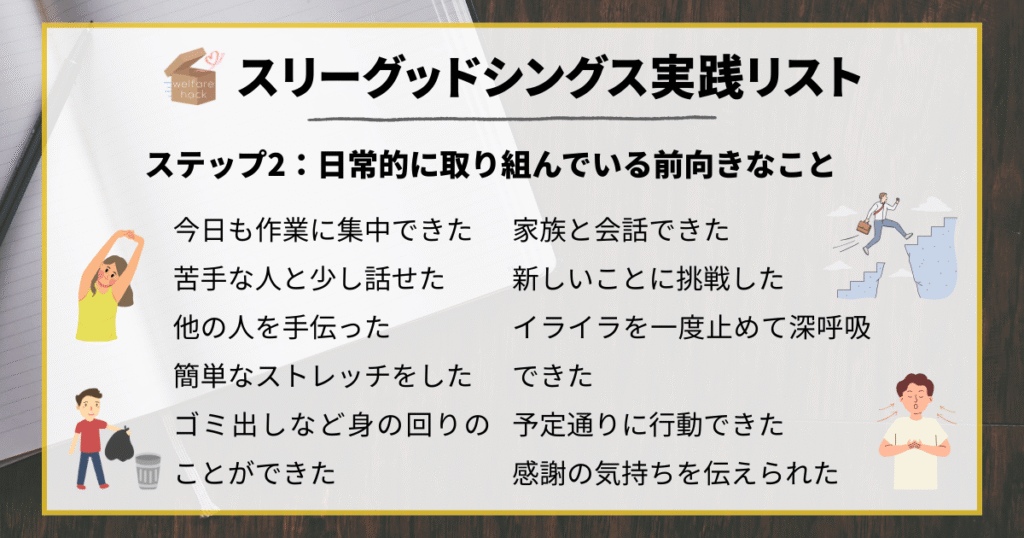

ステップ2:日常的に取り組んでいる前向きなこと

- 今日も作業に集中できた

- 苦手な人と少し話せた

- 他の人を手伝った

- 簡単なストレッチをした

- ゴミ出しなど身の回りのことができた

- 家族と会話できた

- 新しいことに挑戦した

- イライラを一度止めて深呼吸できた

- 予定通りに行動できた

- 感謝の気持ちを伝えられた

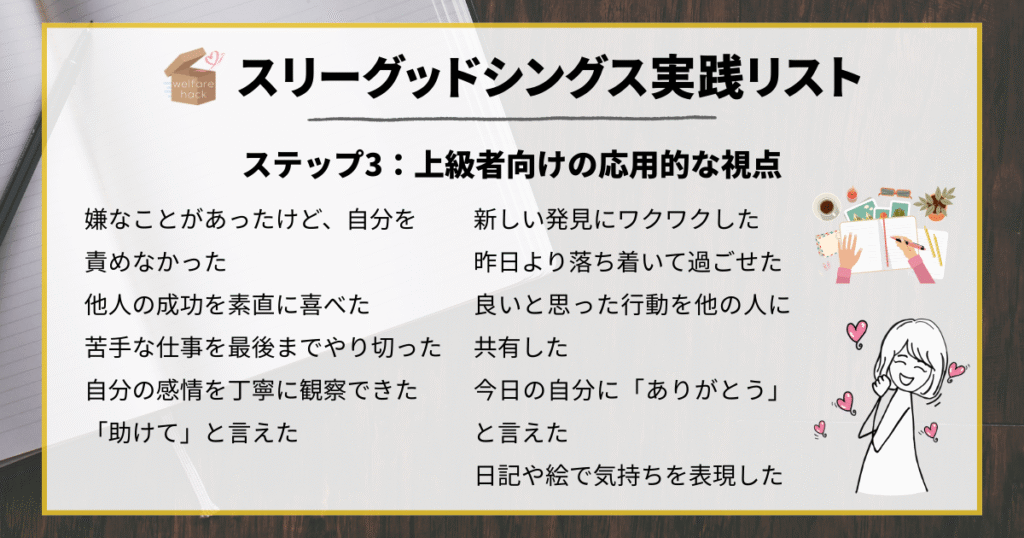

ステップ3:上級者向けの応用的な視点

- 嫌なことがあったけど、自分を責めなかった

- 他人の成功を素直に喜べた

- 苦手な仕事を最後までやり切った

- 自分の感情を丁寧に観察できた

- 「助けて」と言えた

- 新しい発見にワクワクした

- 昨日より落ち着いて過ごせた

- 良いと思った行動を他の人に共有した

- 今日の自分に「ありがとう」と言えた

- 日記や絵で気持ちを表現した

まとめ|ポジティブな視点が、支援の質を高める

小さな実践が、大きな変化を生み出すはじまりに

スリーグッドシングスは、支援者自身のメンタルヘルスだけでなく、利用者の自信や人とのつながりを育てる力にもなります。忙しい現場だからこそ、「よかったこと」に目を向ける時間を大切にしてみませんか?支援の原点に立ち返り、前向きなエネルギーを共有する第一歩として、今日から3つの「よかった」を始めてみましょう。