もくじ

はじめに|やさしさと遠慮は違う

遠慮と寄り添いは違う──本音を伝える力

福祉や介護、就労支援の現場では、「相手の気持ちに寄り添う」ことが基本姿勢とされます。しかし、その気持ちが強くなりすぎるあまり、「本音を言えない」「我慢してしまう」という場面も少なくありません。優しさから生まれる沈黙が、実はコミュニケーションの断絶を生むこともあるのです。そんなときに役立つのが「アサーション(自己主張)」という考え方です。アサーションは“攻める”でも“引く”でもない、「自分も相手も大切にする」第三の対話術です。

相談支援専門員のフィールドレポート|“敬意のない注意”が生む支援のズレ

支援と支配を分ける境界線とは

ある就労支援の現場で見かけた一場面。利用者さんに対して、支援員が「ここができていない」「これも間違っている」と淡々と指摘を続けていました。言葉に怒鳴り声はありませんが、どこか機械的で、一方的な伝え方。その利用者さんの表情は曇ったままでした。

あとから他の利用者さんにも同じような言い方をしているのを見て、「これは支援というより、ただの管理では?」と感じたのを覚えています。もちろん、支援者として伝えなければならないことはあります。ただ、伝え方に敬意がなければ、それは“指導”ではなく“支配”になってしまうのです。

支援員は、利用者さんごとに接し方がバラバラ。ある人にはやさしく、ある人には突き放すように接する。そこに明確な支援方針があるなら理解できますが、そうは見えませんでした。

アサーションの考え方に基づけば、「事実を伝える」ことも「相手を尊重する」ことも両立できます。たとえば「○○の点が改善点として見られました。どうやったら次に活かせるか、一緒に考えませんか?」というように。

「支援だからこそ敬意を込めて伝える」──この視点を持つだけで、現場の空気はきっと変わります。

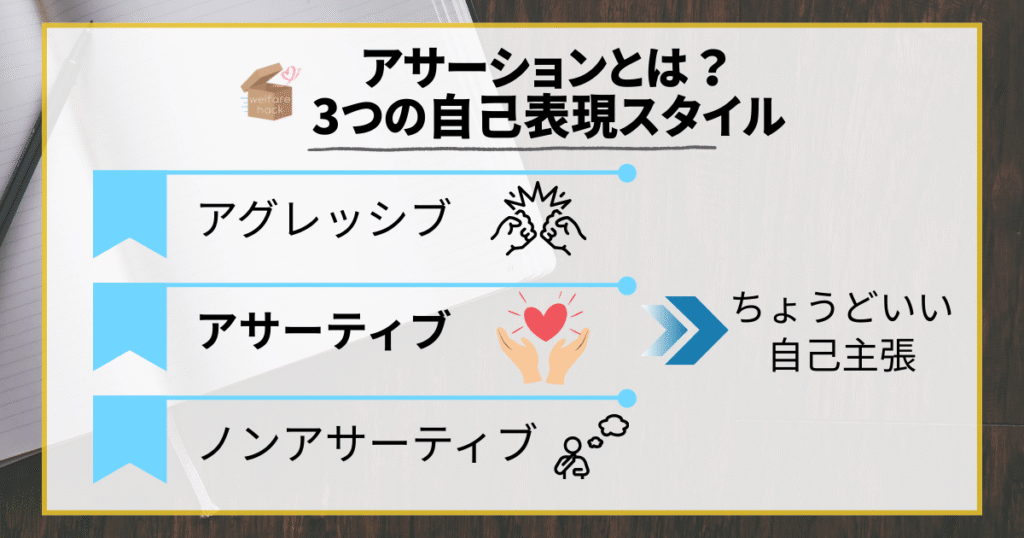

アサーションとは?|3つの自己表現スタイル

アサーションの本質は“ちょうどよい距離感”にある

アサーションは、コミュニケーションスタイルの中でも「自分も相手も大切にする」中庸の在り方を指します。自己主張が強すぎても、控えすぎても、人間関係に軋みが生じてしまうことがあります。そこで注目されるのが、アサーティブな伝え方。以下では、代表的な3つの自己表現スタイルを比較しながら、その意味を掘り下げていきます。

攻めすぎるのがアグレッシブ

アグレッシブとは、いわゆる“攻撃的”な表現スタイル。自分の意見を優先しすぎて、相手の気持ちや状況に配慮せず一方的に押しつけてしまう傾向があります。「こうすべき」「なんでできないの?」などの言葉が多く、相手を萎縮させたり、反発を招いたりしがちです。正論でも伝え方ひとつで信頼関係を損なうことがあります。

引きすぎるのがノンアサーティブ

ノンアサーティブとは、いわゆる“非主張的”なスタイル。自分の意見や気持ちを表に出さず、相手を優先してしまいます。短期的には波風が立たず、平和に見えるかもしれませんが、自分の中で不満や疲れが積もりやすく、燃え尽き症候群につながることも。気づけば「いつも我慢しているのは自分だけ…」という孤立感を抱えがちです。

ちょうどいい自己主張=アサーティブ

アサーティブとは、自分の気持ちや意見を率直に伝えつつ、相手の立場も尊重するスタイル。お互いの視点を大切にしながら、建設的な対話ができるコミュニケーション方法です。主張してもいい、けれど相手を押さえつける必要はない──その絶妙なバランスが信頼関係を育てます。

アサーションは「自他尊重」のコミュニケーション技術

「伝える=わがまま」「我慢する=優しさ」そんな誤解を乗り越え、自分にも相手にも誠実であること。それがアサーションの基本です。福祉や介護の現場では、利用者さんの気持ちに寄り添うことが何より求められますが、支援者自身が健やかであることも同じくらい重要です。だからこそ、アサーティブな対話術は、支援の質を高めるための重要なスキルとなるのです。

福祉職が身につけたいアサーション|“自分も守る支援”という選択肢

自分を犠牲にしない“やさしさ”のために

福祉職は「いい人」であろうとする傾向が強く、自分の負担や不満を言い出せないまま、燃え尽きてしまうこともあります。「支援だから」「利用者のためだから」と自分に言い聞かせていても、限界を超えれば心身に不調が現れます。アサーションを身につけることで、「やりすぎず、やらなさすぎず」の適切な距離感が保てます。支援者自身の健康が、長く質の高い支援を継続するカギになるのです。

トラブル回避・チーム連携にも効果的

アサーティブなコミュニケーションは、上司や同僚との連携をスムーズにし、感情的な衝突を防ぐ効果もあります。「NOと言えない」ではなく、「どう言えば伝わるか」を考える力が育ちます。人間関係に悩む時間が減れば、そのぶん支援の質を高めるための時間が増えるでしょう。

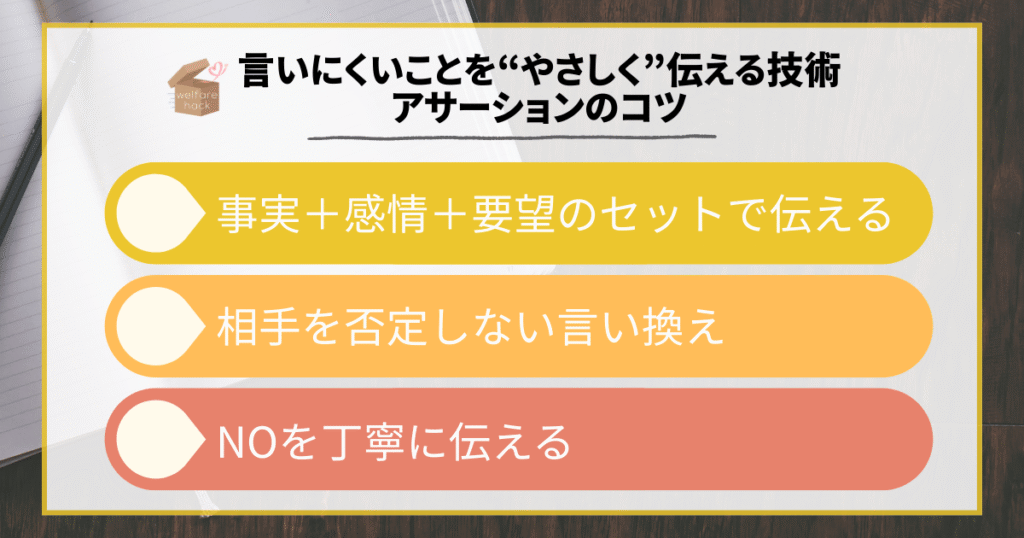

言いにくいことを“やさしく”伝える技術|現場で使えるアサーションのコツ

「言いたいのに言えない」を乗り越えるために

現場で「言いたいけど言えない」「伝え方に迷う」といった場面は、支援者なら誰しも経験があるのではないでしょうか。アサーティブな伝え方には、特別なセンスや言語能力は必要ありません。ちょっとした“言葉選び”と“構造”の工夫で、相手に気持ちよく伝えることができます。

この章では、実際の支援現場で使えるアサーションの基本フレーズや伝え方のコツを紹介します。「NOの伝え方」や「意見の伝え方」など、よくある場面を想定した表現を覚えておくだけで、会話のストレスがぐっと軽減されるはずです。支援者として、そして一人の人間として、より健やかに働くためのヒントとして活用してみてください。

事実+感情+要望のセットで伝える

「最近残業が続いています。(事実)少し疲れが溜まっています。(感情)来週は定時で帰れるように調整できないでしょうか?(要望)」

このように3つの要素を含めることで、相手にも理解されやすく、対立を避けながら気持ちを伝えることができます。

相手を否定しない言い換え

「○○さんの意見も理解できます。でも、私はこう考えています。」

相手の意見を受け止めたうえで、自分の考えを示すと、建設的な対話が可能になります。

リフレーミングの考え方をしておくと、相手を否定しない言い方が浮かびやすくなりますよ。

-

-

福祉従事者必見!リフレーミングで育てるやさしい職場と福祉スキル

2025/8/17

ネガティブな捉え方をやさしく変えるリフレーミング。福祉職に求められる対話スキルとして、現場ですぐに使える実例・言い換え集を紹介。

NOを丁寧に伝える

「申し訳ありませんが、それは私には難しいです。ほかの方法を一緒に考えませんか?」

一方的に断るのではなく、代案を出すことで関係性を損なわずに断ることができます。

よくある誤解|アサーション=わがまま?

伝え合う関係が信頼を育てる

アサーションは「自分の主張を押し通すこと」ではありません。むしろ、「相手と対等な関係を築きたい」という前向きな姿勢のあらわれです。対立を避けるために黙るのではなく、関係を深めるために伝える。それがアサーションの真意です。

伝える勇気と同じくらい大切なのは、「聞く姿勢」です。相手の立場を尊重しながら話すことは、決してわがままではなく、成熟したコミュニケーションといえるでしょう。

支援者としての基本、バイスティックの7原則を復習しておきましょう。アサーションを使いこなすためにも、バイスティックの姿勢は有益。

-

-

福祉スキルの基本にして盲点?バイスティックの7原則を見直そう|1on1ミーティングにも活かせる実践ポイント

2025/11/19

福祉の基本「バイスティックの7原則」を1on1にも応用!支援と信頼関係の質を高めるヒントを解説。

今日からできるアサーションの第一歩

小さな「お願い」から始めてみる

たとえば「この書類、〇日までに渡してもらえると助かります」など、自分の要望を短く具体的に伝える練習から始めましょう。大きな要求をする前に、小さなことから試すことで、自信と経験値を積むことができます。

日記やメモで「本音」を可視化する

その場で言えなかったことも、あとから書き出すことで自分の思考を整理できます。「なぜ言えなかったのか」「どう言えばよかったのか」を振り返ることで、次に生かすことができます。

失敗を恐れずにチャレンジ

アサーションに「完璧」は必要ありません。伝えてみて、相手の反応を見て、少しずつ慣れていきましょう。失敗を「経験」として積み重ねていくことで、自分らしいアサーティブなスタイルが確立されていきます。

まとめ|アサーションは“支援の質”を支える土台

言葉は“支援の力”になる──アサーションは信頼を育む対話術

アサーションは、ただの会話術ではありません。自分も相手も大切にすることで、長く良い関係を築き、質の高い支援を実現するための土台です。

対人援助職だからこそ、「伝えること=わがままではない」と知っておくことが、あなた自身を守り、チームや利用者との関係性を深める一歩になります。

アサーションは、心の筋トレのようなもの。日々の実践が、職場の雰囲気を変え、自分自身をより信頼できる存在へと成長させてくれるはずです。