もくじ

はじめに|"やさしさ"だけでは支援はできない

「やさしさ」が境界を曖昧にすることもある

福祉・介護・就労支援など、対人援助の現場では「相手に寄り添う姿勢」が重要とされますが、だからといって何でも受け入れてしまうのは逆効果になることもあります。支援者も一人の人間。相手との間に健全な距離感を保つことが、結果的により良い支援につながるのです。そこで注目されるのが「バウンダリー(境界)」という考え方です。

仕事・職場の悩みなら:オンラインカウンセリング【メザニン】相談支援専門員のフィールドレポート|“近すぎる支援”がもたらす落とし穴

自立への支援には“見守る勇気”も必要

ある就労継続支援B型事業所での面談中、ある利用者さんの言葉が印象的でした。

「〇〇さん(支援員)がいないと何もできないんです。作業も、相談も、全部任せきりで…」

一見すると、信頼関係がしっかり築かれているように感じられる発言。しかし、面談を重ねるうちに、違和感が浮き彫りになってきました。

作業の手順も、生活リズムの組み立ても、すべて支援員任せ。支援員の声かけがないと動けない、という状況が続いていたのです。

あなたのキャリアのとなりに、ずっと頼れるプロがいる【パーパスドック/ユース】支援員の方も真面目で献身的な方。悪気は一切ありません。むしろ「困っている人を放っておけない」という想いで、必要以上に手を差し伸べてしまっていたのでしょう。しかし、その“親身すぎる”関係が、結果的に利用者さんの「自分でやってみる」機会を奪っていたのです。

このような「近すぎる支援」は、バウンダリー(境界)を曖昧にし、依存関係を生み出してしまうことがあります。

相談支援専門員として中立の立場から関わるからこそ、「支援と依存の違い」に気づけた事例でもありました。

支援には「相手の力を信じて待つ」ことも含まれます。ときに距離を取る勇気もまた、信頼の証なのかもしれません。

バウンダリーとは?|境界線があるからこそ信頼が生まれる

境界=“冷たい”ではない

バウンダリーとは、自分と他人の間にある“心理的な境界線”のこと。何をどこまで受け入れ、どこから先は踏み込まないのかを明確にする考え方です。日本語では「境界」と訳されることが多く、「線引き=冷たい」という誤解を招きがちですが、実はお互いの関係を長く保つためにこそ欠かせない視点です。

支援現場でありがちな“境界の曖昧さ”

例えば、プライベートな相談にのりすぎて疲弊したり、相手の感情を自分ごとのように受け止めすぎてしまうことはありませんか?それが続くと、支援者がバーンアウトしたり、関係がこじれる原因にもなります。

なぜバウンダリーが大切なのか?

支援者を守るために必要な視点

支援者の中には「困っている人を見過ごせない」と思うあまり、自己犠牲的になってしまう人も少なくありません。ですが、自分の心と身体を守ることは決してわがままではなく、専門職としての責任です。支援者自身が健やかであることが、安定した支援の土台になります。

利用者の自立支援にもつながる

距離感を適切に保つことで、利用者にとっても「自分で考え、行動する」機会が増えます。何でも代わりにやってくれる関係性ではなく、あくまで“支援する立場”でいることで、本人の力を引き出す支援につながるのです。

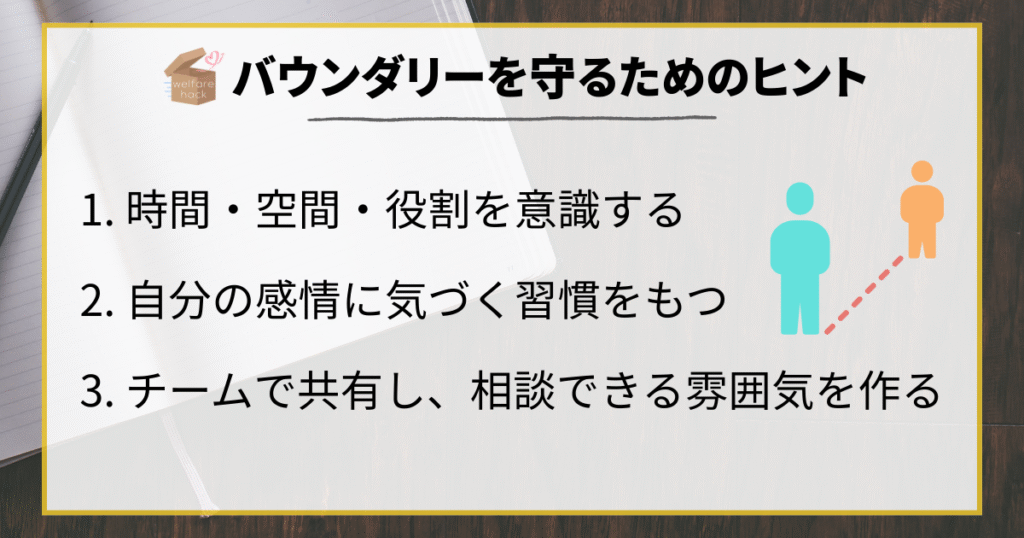

バウンダリーを守るためのヒント

時間・空間・役割を意識する

・業務時間外のLINEやSNS連絡には原則対応しない

・個人的な買い物依頼などは断る

・職員としての立場を明確にし、「友人」ではない関係を保つ

自分の感情に気づく習慣をもつ

相手に対して「しんどい」「無理をしている」と感じたら、バウンダリーを越えているサインかもしれません。日記やメモに自分の感情を記録するなど、日々のセルフチェックが有効です。

-

-

リフレクションで支援の質を高める|“振り返り”が育てるプロの視点

2025/8/3

ただの経験で終わらせない。福祉現場の支援力を高める“振り返り=リフレクション”のコツを紹介。1on1やチーム内共有にも活かせます。

チームで共有し、相談できる雰囲気を作る

バウンダリーを守るのは一人では難しいことも。現場全体で「これはやりすぎかも」と気軽に言える風土を作ることが、支援者の健康を守る大きなポイントです。

仕事・職場の悩みなら:オンラインカウンセリング【メザニン】まとめ|バウンダリーは「冷たさ」ではなく「思いやり」

境界を意識することは、信頼関係を深める第一歩

バウンダリーを意識することは、相手を突き放すことではなく、信頼関係を育むための土台づくりです。支援のプロとして自分自身を守ること、相手に過干渉しないこと—そのどちらも、良い支援には欠かせません。

支援に熱心な人ほど、境界線を越えがちです。だからこそ、一度立ち止まって「自分はどこまでならできるか」「どこからはできないか」を考えてみることが、支援の質を守る第一歩になるのです。

-

-

スリーグッドシングスで支援現場に笑顔を!ポジティブ心理学で実践するメンタルケア

2025/7/12

今日の「よかったこと」を3つ書くだけ。支援者にも利用者にも効果的なスリーグッドシングスの実践法と、就労支援現場での活用事例をご紹介します。