もくじ

はじめに|福祉施設と防災のつながりを見直す日

防災の日の由来と福祉現場への意味

9月1日は「防災の日」。この日は、1923年に発生した関東大震災にちなんで制定されたもので、防災意識の向上と、日頃の備えの見直しを促す大切な日です。

福祉施設は、支援を必要とする人たちが集まる場所。万が一の災害時には、施設としてだけでなく、職員一人ひとりの判断や備えが命を守る鍵となります。

この記事では、福祉現場で防災について考える際のポイントや、備えておきたいグッズ、備蓄品について、入所・通所それぞれの視点で紹介します。

防災グッズなら楽天1位獲得の【ディフェンドフューチャー】-

-

福祉レクに使える!“夏の〇〇の日”活用アイデア集

2025/8/4

福祉施設の夏行事に悩んでいませんか?“〇〇の日”を活かした記念日レクで、季節感と笑顔あふれるひとときを演出しましょう!

相談支援専門員のフィールドレポート|“いつもの場所”で命を守る工夫

現場の創意工夫と防災教育

ある就労継続支援B型事業所では、施設の入口すぐの目立つ場所に、防災バックが常備されています。単に備えるだけでなく、「見える場所に置く」ことで、利用者にも日常的に防災を意識してもらう工夫がされていました。災害時に慌てないための準備は、こうした“視覚化”から始まるのかもしれません。

また、別の事業所では、年に一度「防災週間」を設け、職員と利用者が一緒になって取り組む学びの時間を確保していました。内容は、避難訓練だけにとどまらず、地震や台風の際の正しい行動、防災グッズの実演、非常食の試食体験など、多岐にわたります。特に「非常食を実際に食べてみる」機会は利用者にも好評で、「非常時でも自分で食べられる味や食感かを確認できる」との声がありました。

防災士監修・必要なものだけの防災セットHIH【ひかりBOSAI】ここで得た知識や体験を、家庭や地域でも活かしてほしい。防災を“自分ごと”として考えてほしいとの想いが伝わりました。

ただ施設の中で完結する訓練ではなく、生活全体に広げていく視点が、これからの防災教育において欠かせないものになっていると感じました。

このように、防災への意識を利用者自身の中に育てる試みは、「守られる側」から「自ら考え行動する主体」へのシフトにもつながります。災害時、施設にいない場面であっても、身につけた知識や行動力が本人の命を守ることになる——そんな可能性を秘めた防災教育が、今まさに福祉の現場で進化しています。

入所・通所で異なる「防災」の視点

入所施設(グループホームなど)の場合

・基本的には施設内での避難・生活が前提になる

・ライフラインが止まることを想定し、長期的な備蓄が必要

・入所者の個別ニーズ(服薬、食事形態、移動手段)への対応が必須

・ローリングストックの仕組みを日常生活に組み込むと無理がない

通所施設(就労支援、デイサービスなど)の場合

・通所中の災害発生に備えて「一時的な滞在」に対応できる備えを

・避難所までの移動手段や連絡体制の整備も重要

・帰宅困難者を想定し、数時間〜1日分の備えを推奨

防災グッズは“特別なもの”じゃなくていい

日常使いを防災にも活かす工夫

防災と聞くと、「専用品を一式そろえなきゃ」と身構えがちです。しかし、日常使いできるものを“防災にも使える”と考えることがポイントです。

・非常食→普段から食べ慣れているレトルトや缶詰でOK

・水→定期的に入れ替えるペットボトルで十分

・照明→停電時用のランタンや充電式懐中電灯を普段から使う

特にグループホームでは、食材や日用品を「少し多めにストックして回す」ローリングストックが有効。無理なく備えを続けられます。

また、IT機器の活用が進む現在、スマホやパソコンなどを災害時にも使えるよう、大型のポータブル電源や充電機器を備蓄しておくことも重要です。安否確認や情報収集、支援要請などに不可欠な手段であるため、バッテリー類の定期的な点検や使用方法の確認も含めた備えが求められます。

-

-

障害者と外国人にやさしい福祉現場へ|ピクトグラムで視覚支援と業務効率化

2025/7/19

福祉現場にピクトグラムを!視覚で伝えて業務も支援もスムーズに。おすすめサイトや現場レポートも掲載。

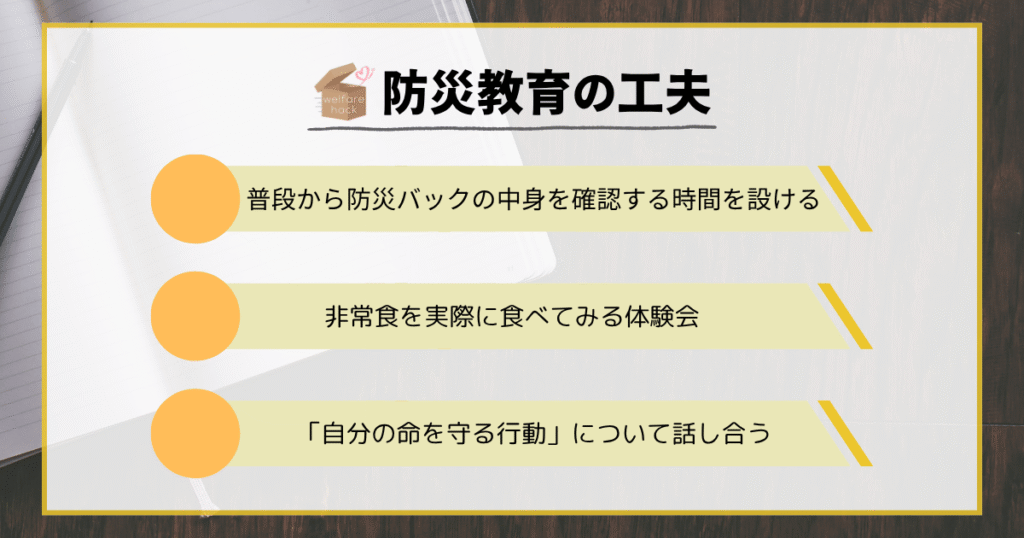

防災教育の工夫|“触れる機会”が備えになる

体験から学ぶ防災意識

防災グッズは、「ある」だけでは役に立ちません。実際に触れて、使って、身につけることが大切です。

・普段から防災バックの中身を確認する時間を設ける

・非常食を実際に食べてみる体験会

・訓練だけでなく、「自分の命を守る行動」について話し合う

障害福祉の現場では、利用者本人の防災リテラシーを高めることも重要な支援のひとつ。実生活に応用できる知識やスキルとして伝えることが大切です。

利用者の“自分で考えて行動する力”を育てる防災教育が、今後さらに求められていくのかもしれません。

まとめ|「備え」を“暮らしの一部”にする

日常に防災を取り込むヒント

防災の日は、「何を持っているか」ではなく、「何ができるか」を考えるきっかけです。

福祉施設においては、職員だけが頑張るのではなく、利用者と一緒に備えを“見える化”し、共有することが、安心につながります。

特別な準備ではなく、日常の中で無理なく続けられる備え。そんな“暮らしの一部”としての防災を、ぜひ9月1日を機に見直してみてください。