もくじ

はじめに|傾聴は「聞く」ではない

聴く力が支援もマネジメントも変える

福祉の現場でもビジネスの現場でも、「傾聴」が大切だという言葉をよく耳にします。しかし、「相手の話をただ聞く」ことが傾聴だと誤解されている場面も少なくありません。傾聴とは、単なる情報収集ではなく、「相手の心に耳を傾け、共に感じ、理解する」行為です。

福祉現場では、傾聴が信頼関係の土台となり、エンパワメントの基盤になります。ビジネスにおいても、マネジメントの要である1on1や部下との関係づくりに欠かせません。

この記事では、傾聴の本質に立ち返りながら、支援者やビジネスマンが日々の関わりにどう活かせるかを具体的に解説します。

-

-

部下育成に悩む上司へ!モニタリング学習で育成力を高める方法

2025/8/2

部下が育たない…そんな悩みを持つ上司へ。モニタリング学習を活かして“考える力”を引き出し、自ら成長できる職員を育てましょう。福祉現場の実例も紹介!

-

-

福祉現場の離職防止にも効果|エンパワメントで育てる強い組織と信頼関係

2025/7/19

エンパワメントは“信じる支援”のカギ。現場と組織を変える期待の力とは?相談支援の実例も紹介!

相談支援専門員のフィールドレポート|話を奪っていた支援者の気づき

傾聴を知らずに失っていたエンパワメント

ある日、就労継続支援B型のケース会議でのこと。新しく配属された支援員が、ある利用者について「〇〇さんは言われたことはやるんですが、自分から動かないんです」と話しました。

その後のスーパービジョンで、その支援員は自分が「面談のたびにほとんど一人で話していた」ことに気づきます。利用者は質問されることも少なく、「これをやってね」と一方的に指示される時間が続いていたのです。

ふと、その支援員が面談中に「今日はどうしたいと思ってる?」とだけ投げかけてみると、利用者は少し戸惑いながらも、自分のペースで話し始めました。「今日はあんまり作業に集中できなさそう」「手伝いよりも、軽作業の方がいいかも」と、本人の思いが少しずつ言葉になっていきました。

その日のスーパービジョンで、支援員は「聴くって、こんなに違うんだと思いました。話させるんじゃなくて、話したくなる空気をつくることなんですね」と語りました。

それ以降、支援員は「今日は7割相手に話してもらう」を目標に面談を行うようになり、利用者の方も少しずつ「どうしたいか」「どう思ったか」を自ら言葉にするようになりました。

信頼関係のスタートラインは、“聴こうとする姿勢”にあるのでは?

傾聴とは何か|「耳」だけでなく「心」で聴く

なぜ「聴く」と書くのか

「聞く」は自然に音が入ってくる状態を指しますが、「聴く」は意識を向けて受けとめる行為です。傾聴とは、相手の話を“評価せず”に、“先回りせず”に、その人の世界に寄り添っていくプロセスです。

支援の場面でありがちなのが、「アセスメントのために聞く」「記録に必要な情報を集めるために聞く」という態度です。これは“聴く”ではなく“取材”に近い行為で、相手には見透かされます。

沈黙も、うなずきも、傾聴のうち

傾聴では「何を話すか」よりも「どう聴くか」が問われます。相手が言葉に詰まっても、焦らず沈黙を共にすること。適度なうなずきや相づちで、安心して話せる空気をつくること。それこそが信頼の第一歩です。

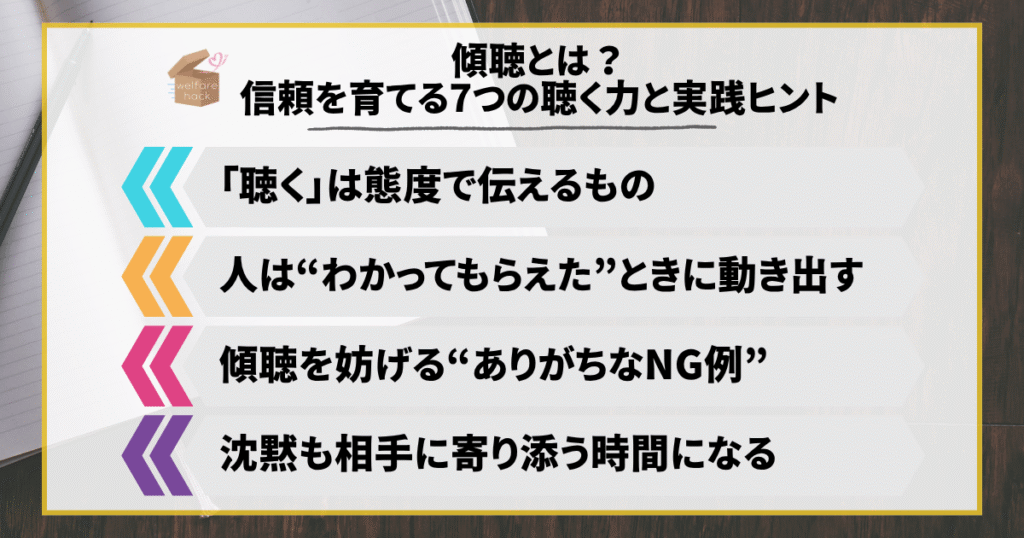

傾聴とは?信頼を育てる7つの聴く力と実践ヒント

「聴く」は態度で伝えるもの

傾聴とは、言葉だけでなく表情や姿勢で「あなたの話に関心がある」と伝える行為です。耳で聞くだけではなく、目線やうなずき、相手との距離感までもが“聴く姿勢”に含まれます。

人は“わかってもらえた”ときに動き出す

アドバイスや指示よりも、「自分の気持ちをわかってくれた」と感じられたとき、人は安心し、次の行動を起こす力を取り戻します。傾聴は相手に“自分で考える余白”を与える支援です。

傾聴を妨げる“ありがちなNG例”

よかれと思ってやりがちな「助言」「まとめ」「急かす」などの行動は、傾聴を妨げてしまうこともあります。話をさえぎることで、相手は心を閉ざしてしまいます。

沈黙も相手に寄り添う時間になる

言葉が出ない沈黙の時間には、相手が気持ちを整理したり、感情を受けとめたりする時間が含まれています。沈黙を無理に埋めようとせず、一緒にその場に“とどまる”姿勢もまた傾聴です。

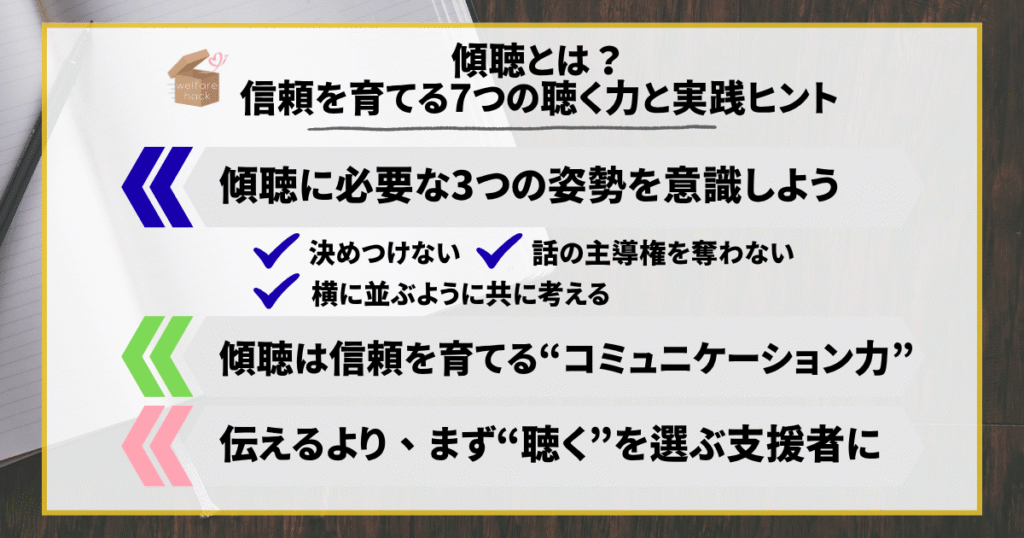

傾聴に必要な3つの姿勢を意識しよう

1つ目は「決めつけない」こと。2つ目は「話の主導権を奪わない」こと。そして3つ目は「横に並ぶように共に考える」こと。これらの姿勢が、安心して話せる土台になります。

傾聴は信頼を育てる“コミュニケーション力”

傾聴は“受け身”の技術ではなく、積極的に信頼を育てる力です。相手との関係を深め、チームや支援の質を高めるための土台になります。

伝えるより、まず“聴く”を選ぶ支援者に

伝えることももちろん大切ですが、まず「聴くこと」を選ぶ支援者でありたいものです。傾聴は、相手のためだけでなく、自分自身を落ち着け、信頼関係を築く第一歩になります。

-

-

福祉スキルの基本にして盲点?バイスティックの7原則を見直そう|1on1ミーティングにも活かせる実践ポイント

2025/11/19

福祉の基本「バイスティックの7原則」を1on1にも応用!支援と信頼関係の質を高めるヒントを解説。

ビジネスにも効く|1on1の基本は傾聴にあり

上司の「聞いてる風」はすぐバレる

1on1ミーティングで、上司が「質問して、答えを待たずにまとめに入る」パターンは多く見られます。しかし、それでは部下は「聞いてくれてない」「ただの業務確認」と感じ、関係性は深まりません。

傾聴の姿勢を持つことで、部下の話が「本音」に近づいていきます。結果として、問題の根本やアイディアが自然と引き出されるようになります。

-

-

“福祉型”コミュニケーションでビジネスが変わる!スーパービジョン×1on1ミーティングの可能性

2025/8/4

スーパービジョンは福祉の知恵。1on1と掛け合わせれば、人が育ち、職場が変わる。対話が育てる組織の力と、その具体的な進め方を紹介。

フィードバックより先に「受けとめる」

1on1で大切なのは、アドバイスやフィードバックではなく「まず受けとめること」です。相手が話しながら自分の中で整理する時間を尊重し、その上で一緒に考えていく関係が理想です。

支援現場での傾聴|スーパービジョンにも活用しよう

支援者同士も「聴き合う文化」を

支援者が利用者の話を聴くことはあっても、支援者同士で「語る・聴く」文化が育っていない職場もあります。スーパービジョンの時間を、単なる進捗報告ではなく、「支援の悩みや感情を言葉にできる場」として設けることで、支援の質は格段に上がります。

傾聴は支援対象者に限らず、「支援者同士の学びと成長」にも活かせるスキルです。

-

-

支援力を高めたいなら“物語”に耳を傾けよう|ナラティブアプローチ入門

2025/8/3

ナラティブアプローチは福祉だけでなく、対話や関係づくりに悩むすべての職場に有効な考え方。支援の質と職場の風通しが変わります。

指導ではなく対話へ

スーパービジョンにおいて、「こうすべき」という指導が中心になると、若手職員は受け身になります。対話によって気づきを促すことで、職員自身が「考える人」「学ぶ人」として育っていきます。

おわりに|傾聴は技術ではなく「関わり方の根っこ」

傾聴とは“存在を認める”コミュニケーション

傾聴はスキルとして学ぶことも可能ですが、その本質は「相手を尊重し、関心を持ち、共に居ようとする態度」です。福祉の支援者にとっては、利用者の尊厳を守る姿勢そのもの。ビジネスマンにとっては、信頼を土台にしたコミュニケーションの鍵になります。

相手の言葉に耳を傾けること。それは、相手の存在を「ここにいていい」と認める行為でもあります。忙しさの中でも、ほんの少しの“間”を持ち、聴こうとする姿勢を持ち続けたいものです。