もくじ

はじめに|「感情を表す」ことの意味を理解しよう

なぜ福祉現場に「意図的な感情表出」が必要なのか?

福祉の現場では「共感が大事」とよく言われます。しかし実際に利用者と向き合うと、笑顔の裏に隠れた不安、表に出せない怒り、言葉にできない悲しみなど、さまざまな感情が支援者に向けられています。こうした感情を利用者が安心して出せるかどうかは、支援の質を左右する大切な要素です。

バイスティックの6原則のひとつである「意図的な感情表出の原則」は、利用者が気持ちを自由に表現できるように支援者が環境を整えるという考え方です。単なる「感情の発散」ではなく、支援者の関わり方や態度を通じて「安心して感情を出してもいい」と伝える姿勢を指します。

この記事では、初心者でもわかりやすいように、原則の意味・実践例・NG例・現場レポートを具体的に解説します。

-

-

福祉スキルの基本にして盲点?バイスティックの7原則を見直そう|1on1ミーティングにも活かせる実践ポイント

2025/11/19

福祉の基本「バイスティックの7原則」を1on1にも応用!支援と信頼関係の質を高めるヒントを解説。

バイスティックの6原則の①個別化の原則についても解説してます!知らない方は先にチェック!

-

-

初心者向けガイド|バイスティックの6原則①個別化の原則とは?実践例とNG集で解説

2025/8/13

「個別化できてるつもり」が落とし穴。バイスティックの原則を支援現場でどう活かすか、事例とNG例で徹底解説。

相談支援専門員のフィールドレポート|「気持ちを語れる場」が支援を変える

感情を表現できる関係性が、安心と信頼を育てる

「言葉にならない気持ちを、受け止めてくれる人がいるだけで心は軽くなる。」

ある共同生活援助を訪問したときのことです。10年近く同じ場所で生活されている利用者さんがいて、支援員は長い付き合いだからと、その人のことを「よく知っている」様子でした。やり取りを聞いていると「〇〇さんはこうだもんね」「先にやっておいたよ」と、利用者が気持ちを言葉にする前に支援員が先回りして対応していました。利用者さんも特に気にしていないように見えましたが、返事は短く、会話は続きませんでした。

ところが、面談で向き合うと、その方は驚くほどよく話してくれました。趣味の話、日常の小さな不安、将来のことまで──話し出せば止まらないほどです。そこで気づいたのは、「本当は話したいけれど、聞いてくれる環境がなければ声にならない」という現実でした。

この体験は、バイスティックの6原則のひとつ「意図的な感情表出の原則」の重要性をあらためて教えてくれました。利用者が安心して気持ちを出せるように、支援者が環境を整えるという考え方です。単なる感情の発散ではなく、「安心して感情を出してもいい」と態度で伝えることこそが、この原則の実践です。

たとえば「そのときどう感じましたか?」「そう思うのは自然なことですよ」と声をかけるだけで、利用者は「理解しようとしてくれている」と安心します。逆に「泣いても仕方ない」「また同じこと言ってるね」と感情を遮ると、気持ちは閉ざされてしまいます。感情は信号であり、そのまま受け止めてこそ次の支援につながるのです。

支援の場では、効率や長年の経験が優先されがちです。しかし、沈黙を待つ、表情を読み取る、短い一言を受け止めるといった小さな工夫で、利用者の感情表出の幅は広がります。そしてその積み重ねが信頼関係を深め、支援の質を高めていくのです。

1人の子どもとつながる支援プログラム意図的な感情表出の原則は、机上の理論ではなく日々の関わりそのものです。支援者が「待つ」「受け止める」「共感する」姿勢を持つことで、安心して気持ちを表せる関係性が育ちます。

このフィールドレポートが、現場で「気持ちを語れる場をどう整えるか」を考えるきっかけになれば嬉しいです。

意図的な感情表出の原則とは?

感情を「安心して出せる場」を支援者がつくること

人は誰しも感情を抱きますが、それを出せるかどうかは環境によって変わります。利用者が「ここでは泣いてもいい」「怒りを口にしても受け止めてもらえる」と思える環境があって初めて、本音が出てきます。この安心感を支援者がどう整えるかが、この原則の核心です。

-

-

支援力を高めたいなら“物語”に耳を傾けよう|ナラティブアプローチ入門

2025/8/3

ナラティブアプローチは福祉だけでなく、対話や関係づくりに悩むすべての職場に有効な考え方。支援の質と職場の風通しが変わります。

「意図的」という視点の重要性

誤解してはいけないのは、この原則が「支援者が感情を表す」ことを勧めているわけではない点です。むしろ支援者は冷静さを保ちながら、利用者が感情を安全に表現できる場を意図的に設ける必要があります。沈黙を尊重し、適切なタイミングで共感的に声をかける──これが「意図的な感情表出」の実践です。

実践例|感情表出を支える関わり方

具体的な言葉かけの工夫

- 「つらかったですね」と気持ちを代弁して受け止める

- 「そのときどう感じましたか?」と感情のラベルづけを促す

- 「そう思うのは自然なことですよ」と気持ちを肯定する

こうした一言で、利用者は「自分の気持ちを理解しようとしてくれている」と感じ、心を開きやすくなります。

声掛けをする際にはアサーティブな視点を取り入れるとGOOD!下記の記事を参考にどうぞ!

-

-

支援者のためのアサーション完全ガイド|相手も自分も大切にする伝え方

2025/7/13

はじめに|やさしさと遠慮は違う 遠慮と寄り添いは違う──本音を伝える力 福祉や介護、就労支援の現場では、「相手の気持ちに寄り添う」ことが基本姿勢とされます。しかし、その気持ちが強くなりすぎるあまり、「 ...

実際の支援場面での応用

例えば、訪問支援中に「最近外に出るのが怖い」と利用者が語ったとします。支援者がすぐに「どうして怖いのですか?」と原因を追及すると、防御的になってしまう場合があります。ここで大切なのは「怖い気持ちを話してくれてありがとう」とまず受け止めることです。これにより利用者はさらに安心し、背景や本音を少しずつ話してくれるようになります。

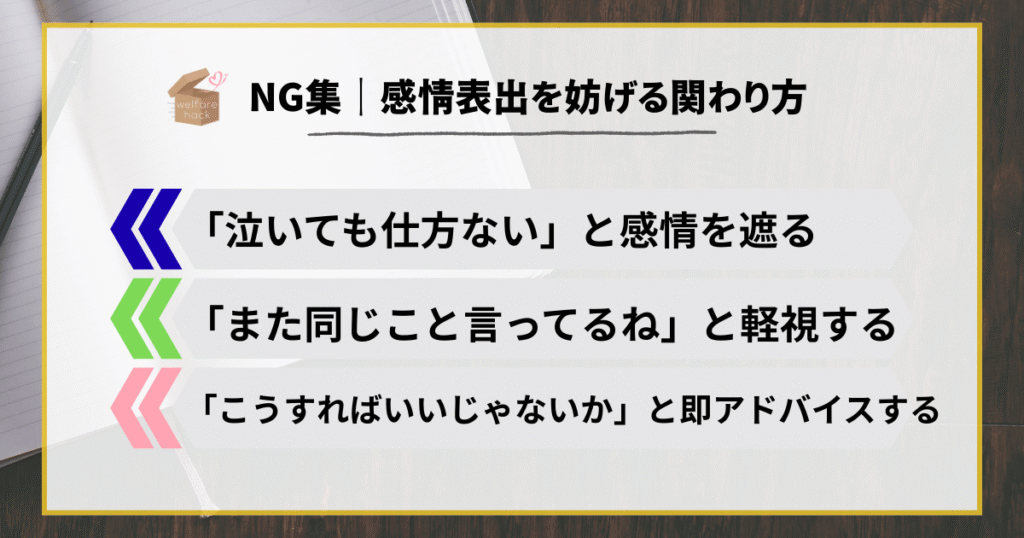

NG集|感情表出を妨げる関わり方

ありがちなNG対応

- 「泣いても仕方ない」と感情を遮る

- 「また同じこと言ってるね」と軽視する

- 「こうすればいいじゃないか」と即アドバイスする

なぜNGなのか?

感情を否定されると、利用者は「ここでは気持ちを出してはいけない」と感じ、沈黙や表面的な言葉に逃げてしまいます。これは支援関係の停滞につながります。感情は信号であり、そのまま受け止めてこそ次のステップへ進めます。

おわりに|「気持ちを表せる関係」が支援を前進させる

信頼関係を強化するための感情表出サポートのコツ

意図的な感情表出の原則は、単なる「感情を出すこと」ではなく、「安心して出せるように支援者が場を整えること」です。感情は抑え込まれると行動を縛りますが、受け止められると自己理解や挑戦につながります。

福祉の支援は“人と人”の関係性の上に成り立っています。だからこそ、相手の感情を引き出し、安心して話せる関係性を築くことが、支援を一歩前に進める原動力になります。