もくじ

はじめに|支援の基本に立ち返る「個別化」の視点

バイスティックの6原則における個別化支援の意味と重要性

対人援助の現場では、「一人ひとりに合わせた支援が大切」とよく言われます。しかし、日々の業務に追われる中で「つい全体に同じ対応をしてしまう」「マニュアル的な関わりになってしまう」と感じたことはないでしょうか?

バイスティックの6原則(7原則)の中でも、「個別化の原則」はもっとも基本でありながら、意識し続けることが難しい原則でもあります。

この記事では、個別化の原則とは何か、実際の現場での活用事例とNG例を交えながら、初心者にもわかりやすく解説していきます。

スキマ時間にスマホで、グロ放題。GLOBIS 学び放題-

-

福祉スキルの基本にして盲点?バイスティックの7原則を見直そう|1on1ミーティングにも活かせる実践ポイント

2025/11/19

福祉の基本「バイスティックの7原則」を1on1にも応用!支援と信頼関係の質を高めるヒントを解説。

個別化の原則とは?

「その人らしさ」を起点にする支援のスタンス

個別化の原則とは、支援対象者を画一的に見るのではなく、その人固有の背景・価値観・生活状況に基づいて関わることを意味します。

同じ「高齢者」や「障害のある方」でも、家庭環境、人生経験、性格、価値観はまったく異なります。だからこそ、支援のアプローチも「一人ひとりに合わせて考える」ことが必要です。

この原則は、利用者の尊厳を守るうえでも不可欠であり、「その人をその人として見る」という基本的な姿勢そのものです。

相談支援専門員のフィールドレポート|生活介護と就労A型で実感した個別支援の重要性

個別化の原則が息づく現場と、見えにくくなる瞬間

「支援は効率だけではなく、相手の呼吸に合わせてこそ力を発揮する。」

先日訪問した生活介護事業所では、一人ひとりに合わせた支援が本当に丁寧に行われていました。

利用者さんごとに作成された支援グッズや、本人に合わせた時間割のようなスケジュール。支援員さんはその予定に沿って動き、利用者さんは落ち着いた表情で過ごしていました。現場全体に流れる空気はやわらかく、「安心して毎日を過ごせること」の価値を改めて感じました。

一方で、就労継続支援A型になると状況は少し変わります。高い生産性が求められるため、業務フローが画一化しやすく、支援の個別性が後回しになることも少なくありません。もちろん効率は大切ですが、アセスメントを通じて「特に重点的な支援が必要な部分」を見極め、その人に合わせた配慮を残すことは可能だと感じます。

会話が映す“個別化”の有無

「個別化の原則」ができているかどうかは、支援者と利用者さんの会話を見れば一目でわかります。

ベテラン職員ほど、経験値ゆえのレッテル貼りが無意識に進んでしまうこともあります。過去のエピソードや診断名で人物像を固定化すると、変化や成長を見逃してしまうのです。

ある現場では、利用者さんが同じ話を何度も繰り返す場面がありました。新人職員は「何度でも聞く姿勢」で向き合い、相手の安心感につなげていましたが、ベテラン職員は「また同じ話」と切り上げてしまうことも。

1日あたり150円ではじめる1対1の支援プログラム背景をたどると、その繰り返しは「確認したい不安」や「覚えていてほしい思い」からくる行動でした。そこに気づけば、対応は変わります。**行動の裏にある“理由”**を探る姿勢が、個別化支援の核心です。

効率化と個別化は両立できる

「一人ひとりに合わせるなんて、時間が足りない」と思う方もいるでしょう。

ですが、全員に特別な対応をする必要はありません。必要な場面と人を見極めることがポイントです。例えば、作業開始前の声かけを全員一斉ではなく、「不安が強い人には個別で一言添える」といった小さな工夫だけでも、現場の空気は変わります。

あなたのキャリアのとなりに、ずっと頼れるプロがいる【パーパスドック/ユース】効率化は現場を回すために欠かせませんが、個別化の視点を手放さないことで、支援の質と利用者さんの安心感は確実に高まります。

まとめ|「今この瞬間の相手を見る」福祉現場での個別化支援の実践

個別化の原則は、机上の理論ではなく日々の会話や選択の積み重ねです。

時間や人員の制約の中でも、「今この瞬間の相手を見る」姿勢を忘れなければ、効率化と個別化は両立できます。

1日あたり150円の支援で「希望」をこのフィールドレポートが、現場で「相手を理解する一歩」を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

活用事例|現場でどう使う?個別化の具体例

事例1:本人のこだわりに寄り添った朝の声かけ

ある利用者は、毎朝のルーティンを非常に大切にしており、出勤前に必ずコーヒーを飲んでから支援に応じたいという希望を持っていました。以前は決まった時間に一斉に声かけしていたため、その方は毎朝イライラしており、支援もうまく進みませんでした。

個別の希望を丁寧に確認し、他の職員と連携しながらその人に合わせたタイミングで声をかけるようにしたところ、表情がやわらぎ、支援への協力的な姿勢も見られるようになりました。

「朝はコーヒーを飲んでからが一日」と話していた本人の思いを尊重した関わりが、信頼関係の一歩になったのです。

事例2:「あの人、また同じこと言ってる」へのまなざしの転換

ある職員が、「○○さん、また同じ話をしてくるんだよね。前にも答えたのに」と悩んでいました。しかし、話の内容やタイミングをよく聞いていくと、利用者は「確認したい」不安や、「覚えてもらっているか気になる」という気持ちから、あえて繰り返していたことが見えてきました。

その背景に気づいて以降、職員は「○○さんが安心できるように、もう一度しっかり伝えよう」という視点に切り替わり、関係性にも変化が生まれました。

繰り返し発言そのものを否定するのではなく、「なぜその行動をとるのか」を丁寧に見ていくことが、個別化の視点といえます。

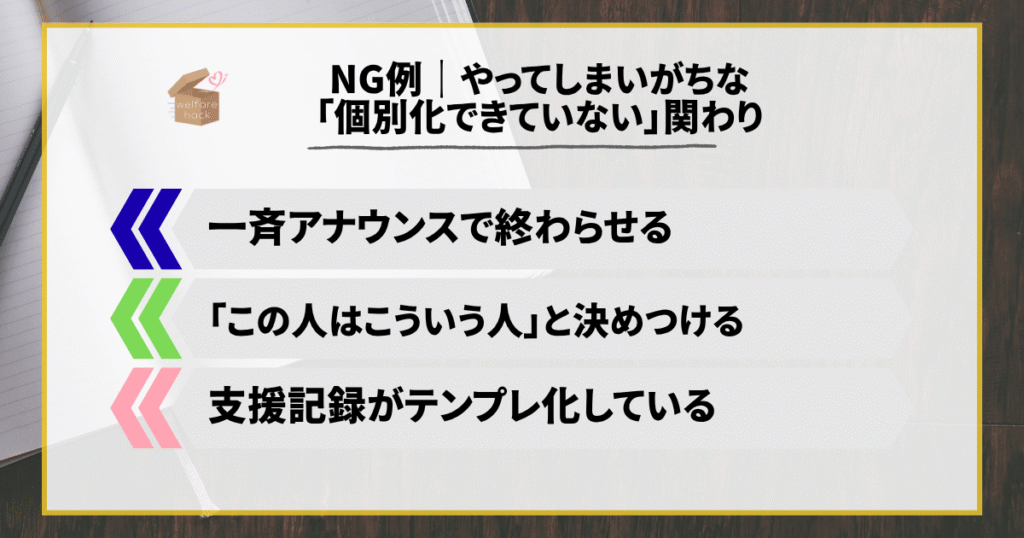

NG例|やってしまいがちな「個別化できていない」関わり

NG1:一斉アナウンスで終わらせる

「お昼の時間です」「体操の時間ですよ」など、すべての利用者に同じように声かけすることは、場面によっては効率的ですが、個別化にはなりません。その人が聞こえているか、理解できているか、今の状態がどうか──への配慮が欠けていると、一方的な関わりになってしまいます。

NG2:「この人はこういう人」と決めつける

過去のエピソードや診断名、行動傾向から「○○さんはこういう人だから」と型にはめて関わってしまうと、新たな一面や変化に気づくことができません。あくまで「今この瞬間のその人」を見る姿勢が重要です。

NG3:支援記録がテンプレ化している

記録が「問題なし」「特記事項なし」ばかりだったり、誰に対しても同じような表現ばかりになっている場合は要注意です。個別化の原則が抜け落ち、「対応しているつもり」の支援になっている可能性があります。

スキマ時間にスマホで、グロ放題。GLOBIS 学び放題-

-

支援記録が読みやすくなる書き方|心理学「ガーデンパス効果」で伝わる文に

2025/7/29

「なんでこの人の記録は読みやすいんだろう?」心理学の視点から支援記録の書き方を見直すヒントを紹介します。

おわりに|「相手を見る」ではなく「相手を理解する」

個別化の原則を日々の支援に根付かせるために

個別化の原則は、支援のスタートラインともいえる基本姿勢です。ただの“情報収集”ではなく、「相手を理解しようとする姿勢」そのものが、信頼関係の土台になります。

福祉の現場では、時間や人手の制約の中で効率化を求められることもあります。しかし、効率だけでは支援の本質を見失ってしまいます。一人ひとりと丁寧に向き合う個別化の視点が、支援の質を高め、現場全体の風土を育てるカギになるのです。

-

-

ナラティブアプローチでやさしい職場を作ろう|“福祉発”の対話力でチームが変わる!

2025/8/3

ナラティブアプローチは、福祉だけでなく職場全体にやさしい空気をもたらします。対話の力でチームの関係性が変わる、そのヒントをご紹介!