もくじ

はじめに|「できているつもり」が一番の落とし穴

なぜ今あらためてバイスティックなのか?

福祉・介護・相談支援の現場では、対人援助の基本姿勢として「バイスティックの7原則(日本では6原則で紹介されることが多い)」が広く知られています。専門職として「当然知っている」「できているはず」と思っていても、実際の現場では意外と実践できていないケースが少なくありません。

利用者への対応に慣れてくると、自分の関わり方に無自覚な癖が出てきやすくなります。日々忙しい現場だからこそ、「原則を意識する余裕がない」という声もありますが、それこそが“支援の質”を左右する盲点でもあります。

今回は、あらためて“できているつもり”に気づくきっかけとして、バイスティックの7原則を振り返ります。

相談支援専門員のフィールドレポート|“迷いの時代”に出会ったバイスティックの原則

支援の“軸”を見つけたあの日の話

「支援がわからない。その不安こそ、バイスティックが導いてくれる。」

支援者としての最初の一歩に、どこか不安を抱えたまま日々を過ごしていた時期がありました。

私は福祉未経験から相談支援の仕事を始めたのですが、何を拠りどころに支援すればいいのかわからない日々が続いていたのです。

先輩の支援スタイルを真似しようと思っても、利用者との関係性が違うため真似にならず、結果だけが空回りしていく──そんなもどかしさがありました。

年齢の近い福祉系大学出身の同僚たちは、自然体で現場に馴染んでいるように見えました。

「やっぱり、福祉未経験で入るのは無理だったのかもしれない…」と、自信を失いかけていた頃のことです。

ある日、学生時代の友人(養護教諭を目指していた同級生)に悩みを打ち明けたところ、

「これ、読んでみたらどう?」と一冊の本を手渡してくれました。

そこに出てきたのが、「バイスティックの7原則」という考え方でした。

「個別化」「受容」「非審判的態度」──

ひとつひとつの言葉が、当時の私が抱えていた悩みに対する“答え”のように感じられたのを覚えています。

「なるほど、自分は相手の気持ちを“尊重”していたつもりで、どこか“評価”していたのかもしれない」

「“支援者としてどうあるべきか”より、“目の前の人とどう関わるか”に意識を向けることが大事なんだな」

そんな気づきが、一歩ずつ支援を前に進めてくれました。

あなたのキャリアのとなりに、ずっと頼れるプロがいる【パーパスドック/ユース】あれから15年以上が経ちましたが、今でも支援に悩むとき、私はバイスティックの原則に立ち返ります。

経験を積んだからこそ、“できているつもり”になっていないか?と自分に問い直す機会も増えました。

そして今、新人支援者に話をするときには、決まってこう言います。

「支援がうまくいかないと感じたら、バイスティックに戻ってみるといいよ」と。

この原則は、単なる知識ではなく“支援の姿勢”そのものです。

たとえば、

- 「今日は、どんな気持ちで過ごされましたか?」と感情の表出を大切にする関わり

- 「こういう考え方もあるけど、どう思われますか?」と自己決定を支える対話

- 「そう思うに至った背景があったんですね」と非審判的な視点で寄り添う姿勢

日々の支援にこそ、バイスティックの7原則が息づいている瞬間がたくさんあります。

今、福祉の現場にはさまざまな人が関わっています。

キャリアチェンジで入ってくる方も多く、私のように未経験スタートの方も増えています。

だからこそ、支援に迷う気持ちに寄り添える“原則”を、あらためて大切にしていきたいと感じています。

バイスティックは、支援者の不安に静かに寄り添ってくれる“軸”のような存在です。

これから支援に関わる人にも、迷いの中にいる誰かにも、その存在が届いてほしい──

そう願いながら、今日も現場に向かいます。

バイスティックの7原則とは?

対人援助における信頼関係の土台を築く原則

バイスティック(Felix Biestek)は、アメリカのソーシャルワーカーであり、1957年に出版された『Casework Relationship』の中で、対人援助における基本姿勢を「7原則」として示しました。日本では主に6つの原則が実践の場で活用されています。これらは、利用者の人権と尊厳を守り、信頼関係を構築するための実践的な指針です。

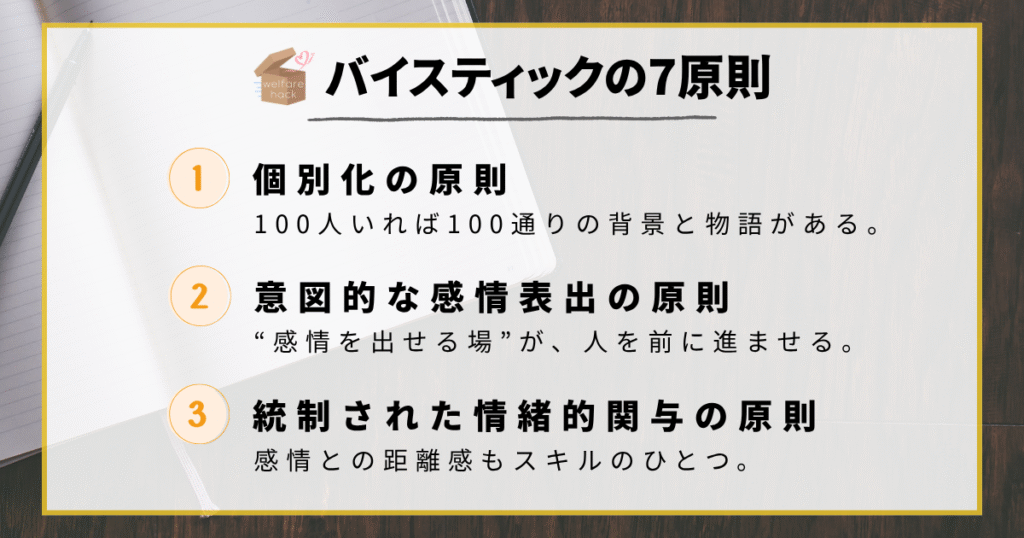

個別化の原則

援助対象者を「ひとくくり」で捉えず、その人固有の背景や価値観に基づいて支援する姿勢です。

現場の具体例:

・「同じ認知症の方だから同じ対応でいい」と画一的に接していませんか?

・利用者の生活歴や趣味、家族構成を踏まえた声かけができているでしょうか?

例:「田中さんは毎朝ラジオ体操をしていた」と聞いたら、その話題をきっかけに関わりを深めていく工夫も個別化の一つです。

-

-

初心者向けガイド|バイスティックの6原則①個別化の原則とは?実践例とNG集で解説

2025/8/13

「個別化できてるつもり」が落とし穴。バイスティックの原則を支援現場でどう活かすか、事例とNG例で徹底解説。

意図的な感情表出の原則

対象者が自分の気持ちや感情を安心して表現できるよう、環境や関わりを整えることを意味します。

現場の具体例:

・「そんなに怒らないで」「泣いても仕方ないですよ」と感情を抑えさせていませんか?

・感情表現を“問題行動”として制止していないか確認しましょう。

例:「今はつらいですよね」と共感的に返すことで、安心感を持ってもらい、心の中を整理するサポートになります。

統制された情緒的関与の原則

援助者が自らの感情に流されず、冷静に関わる姿勢を指します。共感はしても感情に巻き込まれないバランスが必要です。

現場の具体例:

・怒りや苛立ちをそのまま表情や声色に出してしまっていませんか?

・強い感情をぶつけられて動揺し、冷静さを欠いてしまう場面もあります。

例:利用者からの暴言に対し「私はそんな言い方されると困ります」と静かに伝えることで、自分の感情を適切にコントロールしながら境界線を保つことができます。

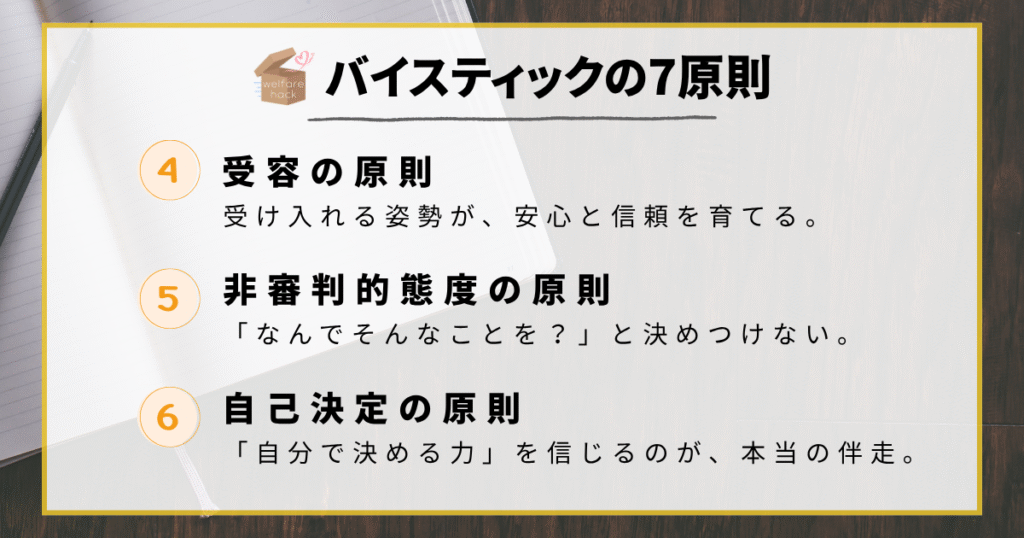

受容の原則

利用者の価値観や背景、過去の行動を否定せず、まずはそのまま受け止める姿勢です。支援者の価値観と異なっていても、相手の立場に寄り添う努力が求められます。

現場の具体例:

・「そんな考えじゃだめですよ」「もっとしっかりしなきゃ」と、つい指導的に話していませんか?

例:「そう思われたんですね」とまずは受け止めた上で、選択肢を提示するなど次の支援に繋げるスタンスが大切です。

-

-

傾聴で信頼関係を築く方法|福祉現場・1on1・ビジネスで活かす聴く力

2025/7/29

傾聴とは「相手に話させる技術」ではなく、「話したくなる空気をつくる姿勢」。信頼関係を築くヒントが詰まった記事です。

非審判的態度の原則

道徳的・宗教的・個人的な価値観によって、利用者の行動や考えを裁かずに接する姿勢です。

現場の具体例:

・「昔からあの人は問題が多い」「こんな行動は許せない」と判断して距離を置いていませんか?

例:「どうしてそう思われたんですか?」と相手の意図を尋ねることで、表面的な言動の背景を理解するきっかけになります。

自己決定の原則

支援対象者が自ら考え、選び、決める機会を大切にする姿勢です。支援者が先回りして選択肢を狭めないことがポイントです。

現場の具体例:

・「このほうが安全だからこっちにしようね」と、本人の意向を確認せずに決めていませんか?

例:「この方法とこちらの方法、どちらがいいですか?」と選択肢を提示し、決定に関与してもらうことが自己決定支援になります。

-

-

ナラティブアプローチでやさしい職場を作ろう|“福祉発”の対話力でチームが変わる!

2025/8/3

ナラティブアプローチは、福祉だけでなく職場全体にやさしい空気をもたらします。対話の力でチームの関係性が変わる、そのヒントをご紹介!

秘密保持の原則

援助を通じて知り得た個人情報やプライバシーを、第三者に漏らさない姿勢です。信頼関係を築く上での大前提であり、職業倫理としても厳格に求められます。

現場の具体例:

・「○○さん、昨日こんなこと言ってたよ」と雑談のつもりで他の職員に話していませんか?

・チームで共有する際にも、目的と必要最小限の範囲を守ることが大切です。

例:情報共有が必要な場合は、本人の同意を得た上で、関係者のみに内容を伝えるなどの配慮が必要です。

🇯🇵 日本で「6原則」として紹介される理由

日本の福祉現場では、「秘密保持の原則」は職業倫理・法的枠組みの中で別途重視されるため、実践的指針としては他の6原則に焦点を当てて紹介されることが多いです。

バイスティックの7原則を1on1ミーティングに応用する

ビジネスシーンでも応用可能──バイスティックの6原則の対人関係術

バイスティックの7原則は、利用者支援だけでなく、職員同士のコミュニケーションやマネジメントにも活用できます。特に1on1ミーティング(上司と部下の対話の場)では、信頼関係を築き、職員のやる気や安心感を引き出す上で非常に効果的です。

-

-

“福祉型”コミュニケーションでビジネスが変わる!スーパービジョン×1on1ミーティングの可能性

2025/8/4

スーパービジョンは福祉の知恵。1on1と掛け合わせれば、人が育ち、職場が変わる。対話が育てる組織の力と、その具体的な進め方を紹介。

活用のポイント:

- 個別化の原則:職員のキャリア志向や性格に応じたフィードバックを意識する。

- 意図的な感情表出の原則:部下が率直な不安や意見を言いやすい雰囲気づくりを心がける。

- 統制された情緒的関与の原則:上司自身の感情に流されず、冷静に聞き役に徹する。

- 受容の原則:部下の価値観や悩みに否定的にならず、まずは受け入れる。

- 非審判的態度の原則:職員のミスや課題を評価するのではなく、背景を理解し共に考える姿勢を持つ。

- 自己決定の原則:次の行動や目標は、職員自身の意思で決められるように支援する。

これらを意識することで、1on1MTが「報告の場」から「信頼と成長の場」へと変化し、チーム全体の風通しや定着率向上にもつながります。

まとめ|「基本」は繰り返し見直すべき実践力

実践と内省をつなげるために

バイスティックの7原則は、対人援助の基礎でありながら、実際には“わかっているつもり”になりやすいテーマです。支援に慣れたと感じる今だからこそ、あらためて自分の関わりを見直してみましょう。

利用者と信頼関係を築くうえでのヒントが、原則の中にきっと隠れています。

日々の実践を振り返るきっかけとして、職場での研修やチーム内の話し合いでもぜひ活用してみてください。