もくじ

はじめに|支援記録の“伝わる”って何だろう?

「誰が読んでもわかる記録が信頼を生む」

福祉現場において、支援記録は単なる報告書ではありません。利用者の状況把握、支援方針の検討、職員間の連携、そして第三者評価への対応など、あらゆる場面で活用される重要な情報資源です。しかし、「書いてはいるけれど、読みづらい」「読む時間がかかる」と感じたことはありませんか?

今回は、心理学の知見「ガーデンパス効果」に注目し、伝わりやすく効率的な支援記録の書き方を考えます。

-

-

福祉スキルの基本にして盲点?バイスティックの7原則を見直そう|1on1ミーティングにも活かせる実践ポイント

2025/11/19

福祉の基本「バイスティックの7原則」を1on1にも応用!支援と信頼関係の質を高めるヒントを解説。

記録の前に利用者さんへの支援あり!バイスティックの7原則を復習しよう!

相談支援専門員のフィールドレポート|「読みやすさの正体に気づいた日」

「読みやすい記録」の裏にある心理効果に気づいた瞬間

相談支援専門員として働いていると、他の職員が作成した計画や支援記録に触れる機会があります。あるとき、数名の相談支援専門員が作成したサービス等利用計画を見る機会がありました。いずれも必要な情報が丁寧に盛り込まれていましたが、読んでみると不思議なことに、「すっと読めるもの」と「何度か読み返さないと理解できないもの」があったのです。

文の量や使われている言葉に極端な違いがあるわけではありません。それでも、「この人の記録はスッと入ってくる」「こっちはなぜか引っかかる」と感じる。その違いが何なのか、当時の自分にはわかりませんでした。

それからしばらくして「ガーデンパス効果」という心理学の現象を知りました。「文の構造が一瞬の誤解を生み、読み直さないと意味が取れなくなる」という説明を読んだ瞬間、ふとあのときの記録の違いが頭に浮かんだのです。

もしかすると、あの読みづらかった計画は、まさに“ガーデンパス”の罠にかかるような構造だったのかもしれない。主語と述語の距離、修飾語の位置、文の切り方……ほんの少しの違いが、理解のスピードを左右していたのかもしれない。

それ以来、自分が記録を書くときには、「読み手が一度で意味をつかめるか」という視点を持つようになりました。表現のクセに気づくだけで、記録の読みやすさは大きく変わります。伝える文章を意識することは、記録の“質”を上げるだけでなく、現場の連携や支援の質そのものを高める一歩になるのだと実感しています。

ガーデンパス効果とは?

一度読み間違えると理解が止まる脳のクセ

「ガーデンパス効果」とは、文を読んでいる途中で意味を取り違え、途中で読み直さなければならなくなる現象のことです。たとえば、

「その職員は利用者よりも信頼されていた。」

この文は、一見すると「職員が利用者を信頼していた」と誤読されがちですが、実際には「利用者より(他の誰かに)信頼されていた」という意味です。

このように、構文の曖昧さや語順によって、読み手の理解が一度ストップしてしまうと、情報処理に余計な労力がかかります。支援記録のように複数人が何度も読む文書では、これが大きなストレスになります。

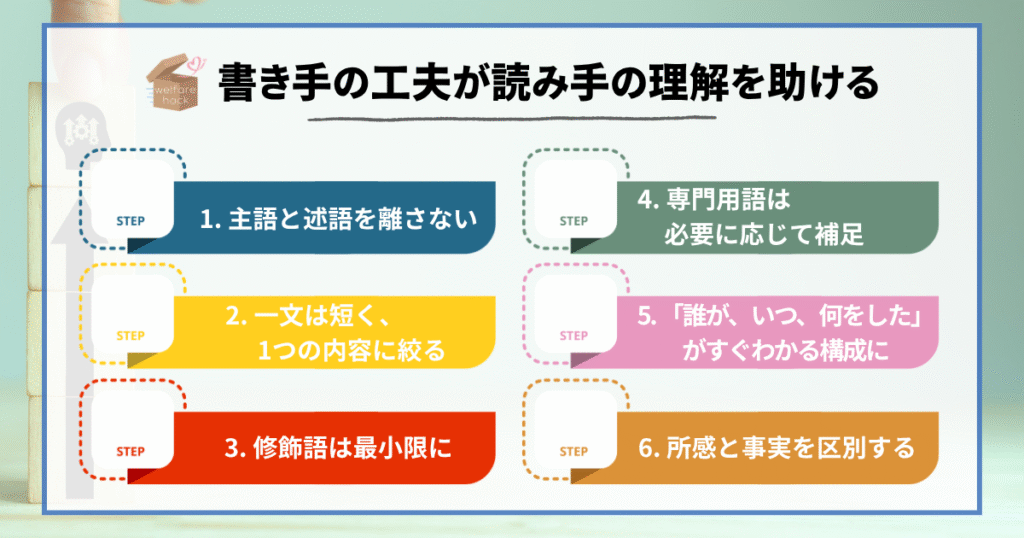

書き手の工夫が読み手の理解を助ける

相手視点の文章設計が効率を生む

支援記録は「自分のために書くもの」ではなく、「他者に伝えるために書くもの」です。だからこそ、“相手視点”を持った文章設計が、現場全体の効率を大きく左右します。

以下に、実際の記録作成で活かせる具体的なポイントをまとめました。

主語と述語を離さない

記録の文章でありがちな読みづらさの一因は、主語と述語の距離が遠くなり、構造が複雑になることです。

例:

×「昨日、訪問先で聞き取りを行い、その中で特に印象に残ったのは、就労についての本人の前向きな姿勢でした。」

〇「昨日の訪問では、本人が就労に前向きな姿勢を見せたことが印象に残った。」

一文は短く、1つの内容に絞る

「一文一義」を意識し、読み手が頭の中で情報を整理しやすいようにしましょう。特に時系列や因果関係を含む文は、分けることで誤解を防げます。

修飾語は最小限に

長くて回りくどい言い回しや、「〜について〜のような〜が見られたように思われた」など曖昧な表現は避けましょう。意味がはっきり伝わる言葉を選ぶことが、結果的に時間の節約になります。

専門用語は必要に応じて補足

支援記録は、他の事業所・行政・ご家族が読む可能性もあります。「サビ管」「モニタリング」など略語や専門用語は、初回に簡潔な補足があると親切です。

誰が、いつ、何をした」がすぐわかる構成に

読み手が知りたい情報にすぐアクセスできるよう、「主語(誰が)」「動作(何をした)」「時期(いつ)」は早めに明記します。

例:

「7月5日、本人より『作業が楽しくなってきた』との発言あり。」

所感と事実を区別する

事実と主観が混ざると、読み手に誤解を与える可能性があります。

例:

・事実:「本人は作業前に手指消毒を行っていた。」

・所感:「習慣化されつつあるように感じた。」

これらの工夫を日常的に意識することで、書き手の文章設計力が向上し、読み手の理解もスムーズになります。支援の本質を的確に伝える記録づくりは、支援チーム全体の「見えない業務効率化」に直結します。

チーム支援の土台に!記録でつくる“共通認識”

情報を「共有」から「共通理解」へ

支援記録は、単に情報を“残す”だけでなく、“活かす”ことが求められます。個人で完結するメモではなく、複数の支援者が読むことを前提とした「チームの記録」である以上、記録の目的は「情報共有」から「共通理解」へと進化させる必要があります。

たとえば、記録の中で曖昧な表現や主観的すぎる所感があると、読み手によって解釈が分かれ、現場の支援にブレが生じます。結果的に、利用者本人の困惑や支援の非一貫性にもつながりかねません。

一方で、明確で誤解のない記録は、誰が読んでも同じ理解にたどり着ける“支援の土台”になります。これは、特にスタッフの入れ替わりがある福祉現場において、大きな安心材料となるでしょう。

-

-

“福祉型”コミュニケーションでビジネスが変わる!スーパービジョン×1on1ミーティングの可能性

2025/8/4

スーパービジョンは福祉の知恵。1on1と掛け合わせれば、人が育ち、職場が変わる。対話が育てる組織の力と、その具体的な進め方を紹介。

チーム内で実践したい3つの工夫

記録の質をチーム全体で高めるには、日々の業務に小さな工夫を取り入れることが効果的です。

書き方のガイドラインを共有する

施設内で「記録の書き方ガイドライン」や「読みやすい文例集」を作成・共有することで、新人職員も安心して記録に取り組めます。

定期的に読み合う機会を設ける

月1回程度でもよいので、お互いの記録をフィードバックし合う時間を設けることで、気づきや改善が促されます。

読みやすかった記録”を称賛する文化づくり

「この記録、すごく伝わりやすかったです」といった声かけは、記録スキルを育てる良いきっかけになります。記録の価値を再確認し、モチベーションの向上にもつながります。

-

-

スリーグッドシングスで支援現場に笑顔を!ポジティブ心理学で実践するメンタルケア

2025/7/12

今日の「よかったこと」を3つ書くだけ。支援者にも利用者にも効果的なスリーグッドシングスの実践法と、就労支援現場での活用事例をご紹介します。

まとめ|“伝わる記録”がチームを支える力になる

支援記録は、現場の共通言語

支援記録は単なる業務報告ではなく、職員間の意思疎通を円滑にするための「共通言語」です。とくに複数の支援者が関わる現場では、記録の質がそのまま支援の質や継続性に影響を与えます。「あの人がいないとわからない」「書いてあるけど読みづらい」——そんな状況では、チームとしての連携は難しくなります。

ガーデンパス効果のような“読みづらさの原因”に配慮し、誰が読んでも迷わず理解できる文章設計を心がけることは、結果的に全員の業務負担の軽減にもつながります。記録を読む相手は、自分ではない。だからこそ、相手視点で書かれた記録は、共有・引き継ぎ・説明のすべてにおいてストレスを減らし、支援の一貫性と信頼性を守る強力なツールになるのです。

書き手にも読み手にもやさしい記録を

「読みやすい文章」は、読み手だけでなく、実は書き手自身にもやさしいということをご存知でしょうか。曖昧な表現を避け、主語と述語を近づけ、一文一義を意識する——こうした工夫は、書く際の迷いを減らし、文章の構造をシンプルに整える助けになります。これは、記録作成にかかる時間や精神的な負担の削減にもつながる実践的な効果です。

また、記録がスムーズに読めるようになると、会議資料への転用や報告書への引用も容易になります。「伝わる記録」を意識した書き方は、支援の質を高めるだけでなく、支援者自身の働きやすさをも底上げしてくれるのです。

ガーデンパス効果は一見、文章構造のテクニックに見えますが、その背景には「読み手の理解を第一に考える」というコミュニケーションの本質があります。書く人のやさしさや配慮がにじむ記録は、支援現場の文化そのものをより良い方向へ導く力を持っています。あなたの支援記録も、今日から“伝わる設計”を意識してみませんか?

-

-

傾聴で信頼関係を築く方法|福祉現場・1on1・ビジネスで活かす聴く力

2025/7/29

傾聴とは「相手に話させる技術」ではなく、「話したくなる空気をつくる姿勢」。信頼関係を築くヒントが詰まった記事です。