もくじ

はじめに|福祉現場の「熱中症対策」は待ったなし

法改正で求められる“具体的な対応”とは?

6月に入り、全国的に気温が上昇し始めるこの時期、福祉施設における熱中症リスクも一気に高まります。特に屋外支援や送迎業務、入浴介助や調理作業など、高温・多湿環境での業務が多い福祉現場では、支援員自身の体調管理が極めて重要です。

また、2025年6月1日から施行された「職場における熱中症対策の強化に関する指針」(厚生労働省)は、すべての事業者に対して、WBGT値(暑さ指数)に基づく作業管理や、休憩・水分補給体制の整備を求めています。

期間限定!今なら全員に天然水無料プレゼント/オーケンウォーター-

-

福祉現場の5Sとは?トヨタ生産方式と割れ窓理論で生産性と信頼をカイゼン

2025/7/31

散らかった支援スペースが、信頼関係を壊しているかも?トヨタ式×5S×割れ窓理論で福祉現場に新しい視点を。

熱中症対策におすすめのサイト

厚生労働省が提供する「熱中症予防情報サイト(https://neccyusho.mhlw.go.jp/)」では、WBGT(暑さ指数)のリアルタイム情報や、予防のための知識、業種別の対策事例などがわかりやすく掲載されており、福祉現場の支援員にとっても非常に有益な情報源です。日々の現場での判断や、施設内での共有資料としても活用をおすすめします。

出典:厚生労働省ホームページ(https://neccyusho.mhlw.go.jp/)(2025年6月8日に利用)

本記事では、福祉現場で働く支援員に向けて、最新の法令対応を含めた具体的な熱中症対策をポイントを絞って解説します。

相談支援専門員のフィールドレポート|制度の先を読む、支援の「気配り」リスク管理

“暑さ対策”、実は見えない格差がある

「熱中症対策、それは支援員の“必修科目”──はじめの一歩は、ひと声から。」

相談支援専門員としてさまざまな事業所や利用者さんのご自宅を訪問していると、夏の“暑さ”に対する備えの差が気になるようになってきました。年々暑さが厳しくなる中、熱中症のリスクはすべての支援現場に潜んでいます。

特に障害のある方の中には、暑さを感じにくい特性をお持ちの方も多く、自ら「暑い」「しんどい」と訴えるのが難しいケースもあります。気づいたときにはすでに顔が赤く、汗もかかず、ぼーっとしている―そんな様子を目の当たりにしたこともあります。

私たち相談支援専門員は、主に車移動で訪問を重ねていますが、ご自宅や事業所にエアコンがない環境に出会うことも少なくありません。「扇風機でなんとか過ごしてます」と話す利用者さんの横で、こちらが汗だくになっていることもあります。

期間限定!今なら全員に天然水無料プレゼント/オーケンウォーターもちろん、すぐに環境を変えられるわけではありません。でも、「暑さに対してどんな工夫をしていますか?」とさりげなく聞くことで、事業所の温度管理の意識を探ることはできます。必要であれば、暑さ指数(WBGT)や熱中症対策指針を伝えながら、職員間の話し合いを促すことも検討しなくてはと考えています。

熱中症は、防げるリスクです。

でも、防ぐには「気づく」ことが必要です。

エアコンの有無だけでなく、水分補給のタイミング、作業時間の調整、声かけの習慣など、見えにくい部分こそ、丁寧に確認していく姿勢が求められます。2025年6月の法改正により、WBGT値に基づく作業管理が制度的にも明確になりました。今後は「暑さ対策も支援の一部」として捉え、支援員が現場の温度にも“気温と気配”の両方から目を配ることが、より重要になっていくと感じています。

令和7年6月施行「熱中症対策の強化」ポイントとは?

作業環境の把握とWBGT値の管理が義務化へ

屋外・高温環境での作業がある職場では、熱中症リスクの指標となるWBGT(暑さ指数)の定期測定が求められます。福祉施設では、送迎車内、厨房、浴室などでの活用が重要です。

WBGT値は環境省が公開しているサイトで確認しよう!

出典:環境省ホームページ(https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php)(2025年6月8日に利用)

作業計画・休憩スケジュールの見直し

高温環境下での連続作業を避け、適切なタイミングでの休憩と水分補給を確保することが指導されています。特に支援員の作業割り当てを見直し、暑さのピーク時間帯の負担を軽減しましょう。

指導・教育体制の整備も重要

熱中症に関する職員研修やマニュアル整備、応急対応の共有など、予防から対応まで一貫した取り組みが必要です。新人職員への教育も義務に近い形で推奨されています。

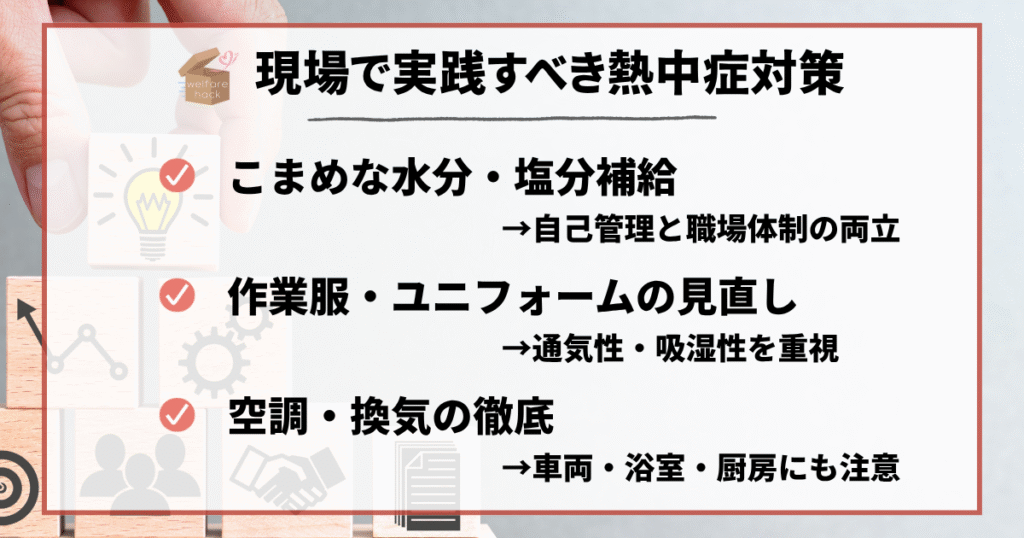

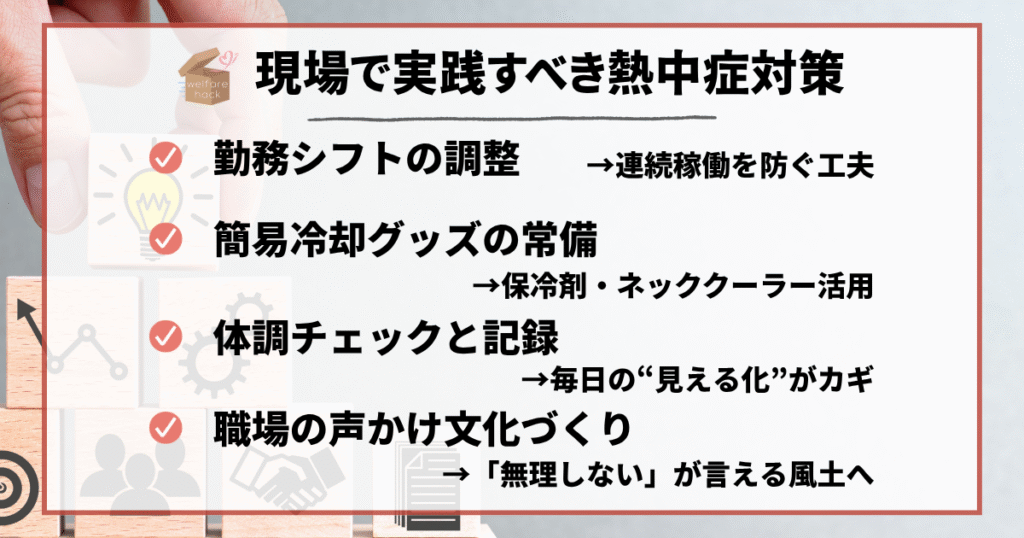

現場で実践すべき熱中症対策7選(支援員編)

【こまめな水分・塩分補給】自己管理と職場体制の両立

支援員の休憩時間にスポーツドリンクや経口補水液を取り入れる、塩タブレットの常備などが効果的です。水分補給タイミングの声かけも職場全体で徹底しましょう。

ウォーターサーバーがあると気軽に、安全に、冷たいお水を補給できて便利です。

【作業服・ユニフォームの見直し】通気性・吸湿性を重視

夏季は、通気性・吸水速乾性に優れた制服やインナーの導入がおすすめ。日差しが強い日は帽子やアームカバーなどで紫外線対策も兼ねると◎。

【空調・換気の徹底】車両・浴室・厨房にも注意

エアコンの定期点検と稼働状況の確認は必須。送迎車は事前の冷房運転、厨房や浴室は換気扇の使用や扇風機の併用で熱気を逃がしましょう。

サキュレーターで空気を循環。

【勤務シフトの調整】連続稼働を防ぐ工夫

特に屋外作業や高温エリアでの業務には、交代制や時短シフトを取り入れることで、個々の負担を軽減できます。スタッフ間で状況を共有しながら、柔軟な対応が求められます。

【簡易冷却グッズの常備】保冷剤・ネッククーラー活用

首元や脇下を冷やせる保冷アイテムは熱中症の初期対応に有効。個人での持ち歩きとともに、施設にも常備しておくことで緊急時の備えになります。

【体調チェックと記録】毎日の“見える化”がカギ

出勤前の検温や体調申告、業務中のこまめなチェックを習慣化することで、早期の異変察知に繋がります。ICTを活用した記録管理も推進しましょう。

【職場の声かけ文化づくり】「無理しない」が言える風土へ

「水分とった?」「少し休もうか?」といった声かけが日常化すれば、支援員同士で気づき合える安心な職場に。上下関係を越えた協力体制が事故防止に直結します。

暑さ対策と同時に、心にも涼やかな風を。夏の行事で“気持ちのケア”も取り入れてみませんか?

-

-

福祉レクに使える!“夏の〇〇の日”活用アイデア集

2025/8/4

福祉施設の夏行事に悩んでいませんか?“〇〇の日”を活かした記念日レクで、季節感と笑顔あふれるひとときを演出しましょう!

-

-

【6月最新版】福祉施設で楽しむ!季節を感じるご当地グルメ行事食特集

2025/8/5

6月の行事食!冷やしラーメン・ゴーヤーチャンプルーなど、季節と地域を味わえる行事食で、福祉施設の“旅気分”を演出しませんか?

-

-

【7月最新版】福祉施設で楽しむ!季節を感じるご当地グルメ行事食特集

2025/8/3

7月の行事食はご当地グルメで決まり!北海道から鹿児島まで、地域の味と文化を感じられるメニューで福祉施設に季節感と笑顔を届けましょう。

-

-

【8月最新版】福祉施設で楽しむ!季節を感じるご当地グルメ行事食特集

2025/7/24

冷や汁におざら、カツオの塩たたき!【8月最新版】福祉施設の行事食におすすめのご当地グルメ5選と食レク演出術を紹介。夏バテを吹き飛ばそう!

まとめ|支援員の健康を守ることが、利用者の安全につながる

福祉現場では、職員自身の健康管理が支援の質に直結!

2025年6月施行の熱中症対策指針をふまえた体制づくりは、現場の安全と安心を高める第一歩です。施設全体で意識を高め、日々の業務に無理なく取り入れられる熱中症対策を実践していきましょう。