もくじ

はじめに|話を「聴く」だけじゃない、物語として「受け止める」

現場で求められる“共感力”と“対話力”

福祉の現場では、日々さまざまな人生と向き合いながら支援を行っています。そんな中で、「この人は何を考えているんだろう」「どう関わればいいかわからない」と迷う場面も少なくありません。そこで注目されているのが“ナラティブアプローチ”です。

ナラティブアプローチとは、相手の語る「物語」に注目し、それを受け止めながら関係性を築く支援方法です。単に「話を聞く」のではなく、「語られる背景や想いをどう受け止め、共に考えるか」が問われます。

一方的な支援ではなく、その人が歩んできた“物語”に耳を傾け、尊重しながら関係を築いていく。この姿勢は福祉現場に限らず、ビジネスや教育の場でも活用できる重要なコミュニケーションスキルと言えます。

この記事では、ナラティブアプローチの基本から、福祉職としての実践方法、さらにチームづくりや職場風土への広がりまでをわかりやすく紹介します。現場でのコミュニケーションに悩む方や、より良い人間関係を築きたい方にとってヒントになるはずです。

-

-

傾聴で信頼関係を築く方法|福祉現場・1on1・ビジネスで活かす聴く力

2025/7/29

傾聴とは「相手に話させる技術」ではなく、「話したくなる空気をつくる姿勢」。信頼関係を築くヒントが詰まった記事です。

相談支援専門員のフィールドレポート|語りに耳を傾ける支援の力

“話を聴く”の先にあるナラティブな関係構築

その人の物語に触れたとき、支援者もまた変わっていく。

相談支援専門員になったばかりの頃、私はある“違和感”に戸惑っていました。

「思うように利用者さんと関われない」。これまで就労事業所で長く一緒に過ごし、自然と関係を築いてきた私は、短い面談時間の中で信頼関係をつくる難しさに直面していました。

就労時代は、日々の小さな言動やちょっとした変化からその方を知ることができました。でも今は、限られた時間での面談や電話対応が主です。「これでは、その人のことを十分に理解できない」という焦りが募っていきました。

そんな中で、私が頼ったのが“ナラティブアプローチ”でした。とはいえ、理論として学んでいたわけではなく、**「もっとその人の物語を知りたい」**という気持ちから自然と行っていたことでした。

たとえば、ある方が「病院は嫌いなんだよ」とぽつりと漏らした言葉。以前なら「そうですか」と流していたかもしれません。ですが私は、「何か過去に嫌な思い出があるのかもしれない」と仮説を持ち、その方の語りに丁寧に耳を傾けるようにしました。

結果、その方はゆっくりと、過去の体験や家族との関係、自分なりの価値観を語ってくれました。短い時間の中でも、語られる背景から“その人らしさ”が見えてきたのです。

それは、就労支援で日々の姿を見て得た理解とはまた違った、“深さ”のある支援感覚でした。

思えば、私は就労事業所時代も、ナラティブアプローチ的な視点をもっと意識できたはずです。「語りを通じて、その人を理解する」という姿勢は、どんな場面でも大切にすべきものでした。

さらに気づいたのは、「利用者さんは、本当は話したいと思っている」ということです。ただ、どう話せばいいかわからない。関係性ができていないと難しい。それでも、こちらの聴く姿勢や信頼の土台があれば、少しずつ心を開いてくれる。相談支援専門員は「話を聴く仕事」と言われますが、“物語として受け止める力”こそが支援の質を左右するのだと、私は今、実感しています。

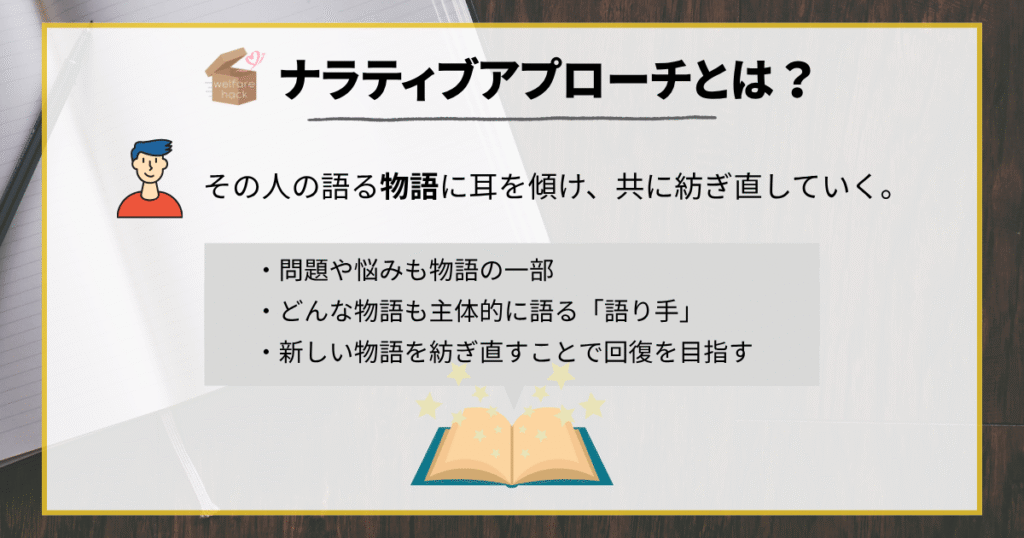

ナラティブアプローチとは?

問題ではなく“物語”に焦点をあてる支援のスタイル

ナラティブアプローチとは、臨床心理や社会福祉の分野で生まれた支援手法のひとつです。支援対象者の人生や経験を“ストーリー”として捉え、その人の語りを尊重しながら関係性を築いていきます。

たとえば、「問題行動がある利用者」という見方をするのではなく、「どのような背景や経験がその行動につながっているのか?」という視点で捉えることで、新たな理解と支援の糸口が生まれます。

支援者の価値観で“問題”を決めつけず、語られる言葉に耳を傾け、当事者の声から支援を組み立てていくことが大切です。福祉の現場では、関係性の中で信頼を築くことが支援の質に直結するため、こうした対話的なアプローチがますます重要視されています。

ナラティブアプローチの背景|「専門家の一方的支援」からの脱却

ナラティブアプローチは、1980年代にニュージーランドのマイケル・ホワイトと、オーストラリアのデイヴィッド・エプストンによって提唱されました。

当時の臨床現場では、支援者が専門的立場から“問題を分析し、処方する”というスタイルが一般的でした。しかしその中で、本人の語りや価値観が置き去りにされてしまうという課題がありました。

そこで彼らは、「人は自分の物語を語ることで変化できる」という視点に立ち、クライエント中心の支援を重視するナラティブアプローチを発展させたのです。従来の支援モデルでは捉えきれなかった“語りの力”が、新たな支援関係を築くうえで鍵になると考えました。

この手法は、福祉や教育、医療、ビジネスなど幅広い分野に広がり、今では「対話」を重視した支援やマネジメント手法として注目を集めています。特に人と人との関係性が重要な職場環境では、その効果が高く評価されています。

ナラティブアプローチの主な特徴

問題を“分離して捉える”視点が支援の可能性を広げる

ナラティブアプローチには、従来の問題解決型支援とは異なるユニークな特徴があります。以下に、その代表的な3つの要素を紹介します。

問題の「外在化」

問題をクライアント自身の一部と見なすのではなく、あくまでクライアントとは別の存在として扱います。たとえば「怒りっぽい人」ではなく「怒りという問題に悩まされている人」と捉えることで、問題に対する距離感が生まれ、クライアントは問題に立ち向かう余地を持つことができます。

オルタナティブストーリーの構築

「自分はダメな人間だ」「いつも失敗する」といったネガティブなドミナントストーリー(支配的物語)に縛られるのではなく、その人が持つ別の価値観や成功体験に光をあて、新たな“物語”を再構築します。これは支援者とクライアントが協働する創造的なプロセスです。

意味付けの重視

クライアントの語る経験や出来事の背景にある意味を探り、その意味をともに理解し直していく作業が重視されます。本人が「なぜそう感じたのか」「その行動にどんな意味があったのか」を再認識することで、自身の力に気づく支援が可能になります。

このような特徴により、ナラティブアプローチは「その人らしさ」に寄り添いながら支援を組み立てる柔軟な方法として、多くの現場で注目を集めています。

福祉職にこそナラティブな視点が必要な理由

支援に必要なのは“その人を知ろうとする視点”

福祉の仕事は、単なる作業ではありません。利用者の背景や感情、生活史を理解し、その人に合った支援をデザインしていく“対人支援”のプロセスが中心です。そのため、マニュアル通りに対応するだけでは本当の意味での支援にはなりません。

ナラティブな視点を持つことで、「なぜこの利用者はこの行動をとるのか」「なぜこの言葉を使ったのか」といった“意味の解釈”が深まります。これにより、表面的な言動の裏にある思いや背景に寄り添うことができ、利用者の尊厳を守りながら信頼関係を構築する支援が実現します。

語られない声にも耳を澄ます

たとえば、言葉数が少なく関わりづらい利用者に対しても、その沈黙の意味や過去の経験を想像しながら接することで、安心感や信頼を育むことができます。こうしたアプローチは、虐待防止や不適切ケアの予防にもつながります。

チーム内の対話にも“ナラティブ”の視点を

また、福祉職同士の関係においても、ナラティブな視点は有効です。「なぜあの人はこう言ったのか」と決めつけず、「どんな想いや経験から出た言葉なのか」と考えることで、対立や誤解が減り、風通しの良い職場づくりに役立ちます。

“語りを聴く”ことは、“その人を理解しようとする姿勢”そのものです。福祉の現場だからこそ、この姿勢を大切にしていきたいものです。

-

-

ナラティブアプローチでやさしい職場を作ろう|“福祉発”の対話力でチームが変わる!

2025/8/3

ナラティブアプローチは、福祉だけでなく職場全体にやさしい空気をもたらします。対話の力でチームの関係性が変わる、そのヒントをご紹介!

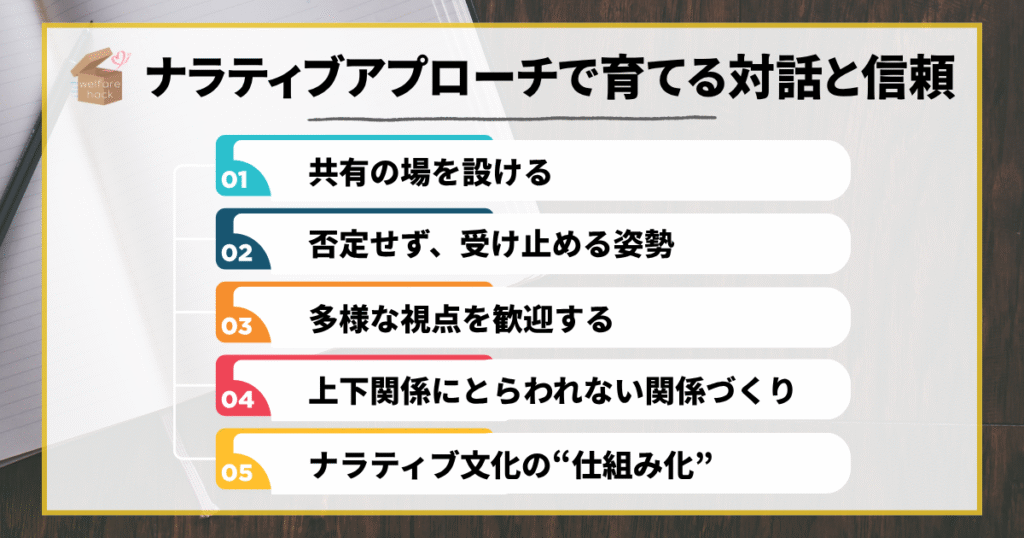

支援も職場も変わる!ナラティブアプローチで育てる対話と信頼

関係性から見直す職場づくり|ナラティブアプローチのすすめ

ナラティブな職場づくりとは、職場内の関係性においても「語り合い、受け止め合う文化」を育てることです。その実践のためには、以下のような視点と行動が鍵になります。

共有の場を設ける

日々のミーティングや振り返りの時間に、業務報告だけでなく「今日気になったこと」「心が動いた瞬間」などを自由に語る時間を作りましょう。雑談の延長のような雰囲気が、語りやすさにつながります。

否定せず、受け止める姿勢

話の内容が意に沿わなかったとしても、「そういうふうに感じていたんですね」とまずは受け止める姿勢が大切です。受け入れられたという体験が、次の語りを生み出します。

多様な視点を歓迎する

ナラティブアプローチでは、“正解は一つではない”という前提があります。異なる価値観や背景を持つ職員同士が語り合うことで、支援やチーム運営の幅も広がります。

上下関係にとらわれない関係づくり

管理者とスタッフ、ベテランと新人といった立場の違いに縛られず、お互いの物語を語り合える関係性を意識しましょう。フラットな対話は信頼関係を育みます。

ナラティブ文化の“仕組み化”

評価やフィードバックの場でも、「行動」だけでなく「その人の背景や意図」に焦点をあてた視点を持つと、ナラティブな職場文化が根付きやすくなります。

まとめ|物語を聴く姿勢が、信頼関係を育てる

まず“聴く姿勢”から始めてみよう

ナラティブアプローチは、「語りを聴く力」がすべての出発点です。福祉職として、目の前の人の物語に耳を傾け、その語りの中にある価値や願いを読み取っていく姿勢が求められます。

一人ひとりの語りを丁寧に受け止めることは、信頼関係を築くだけでなく、職場全体のチーム力向上にもつながります。やさしい関係性の中でこそ、人は自分らしさを発揮しやすくなります。

まずは日々の会話を、ただのやりとりではなく、「物語の共有」としてとらえてみてはいかがでしょうか。

-

-

色彩心理学を活用した効果的な職場環境づくり|福祉現場にも応用できる実践アイデア

2025/8/19

色の力で職場が変わる!福祉現場やオフィスで使える色彩心理学の活用術。青・緑・黄色などの色で安心と集中をプラス。