もくじ

はじめに|“折れない心”はスキルで育てられる

ストレスを抱えやすい仕事だからこそ「自分を守る力」が必要

福祉・介護・医療などの対人援助職は、利用者や家族との関わりの中で喜びと同時にストレスを抱えやすい仕事です。離職理由の上位には「精神的負担」「燃え尽き」が挙げられ、メンタルヘルス対策は組織だけでなく個人にも欠かせません。この記事では、セルフで取り組めるレジリエンス(回復力)向上の方法を中心に、ストレスマネジメントの実践アイデアを紹介します。

相談支援専門員のフィールドレポート|“立ち直る力”が支援の質を変えた

支援の質を高めるレジリエンス育成の実例

「人を支える前に、レジリエンス(自分を立て直す力)を育てよう。」

「どうせまたうまくできませんでしたって言われるんだろうな…」

そんな思いがよぎるようになったのは、ある職員とのスーパービジョンを重ねるうちのことでした。

その職員は、毎回「できなかったこと」や「うまくいかなかった場面」ばかりを報告してきました。真面目で責任感のある方ですが、報告の中には自分を責める言葉が多く、時には涙ぐむ場面もありました。

最初のうちは、「でも、この工夫は良かったですね」「その気づきがあるだけで前進ですよ」と、前向きな声かけを意識していました。

しかし、回数を重ねるうちに、その言葉も「その場しのぎ」に感じられるようになってきたのです。次の面談でもまた同じ内容の報告。内心、「このままでは本人も支援も行き詰まってしまうのでは」と不安を覚えました。

そのとき、ふと気づいたのです。

——他者の言葉に頼ってばかりでは、自分で立ち直る力(レジリエンス)が育たないのではないか。

——そして、その“立ち直る力”こそ、今この職員に最も必要なことなのではないか。

頭に浮かんだのは「レジリエンス」の考え方でした。

レジリエンスとは、困難な状況から自分の力で立ち直り、再び前に進む力のこと。対人援助職において、この力があるかないかは、支援の継続性や質に大きく関わります。

そこで私は、スーパービジョンの進め方を見直すことにしました。

一方的なアドバイスではなく、ABCモデル(出来事→考え→結果)を使いながら、そのとき何が起きて、どのように捉えたのかを一緒に言語化していくスタイルに変えました。

さらに、感謝日記(スリーグッドシングス)や週単位のミニ目標の振り返りなど、セルフケアの習慣も紹介しました。業務日報の最後に「今日の小さな達成」や「ありがとうを伝えたい相手」を書いてもらうよう提案し、自分の良い面にも意識を向けられるようにしました。

もちろん、すぐに変化があらわれたわけではありません。

けれど、ある日その職員がこう話してくれました。

「前は誰かに話してスッキリしないと立ち直れなかったんですが、最近は自分で整理しようと思えるようになってきました」

さらに、「昨日の失敗、以前ほど落ち込まずに済みました。もしかしたら、立ち直る方法が少しわかってきたのかもしれません」と続けました。

それは単なる“前向きな気持ち”ではなく、自分の内側に回復の方法を見出し始めた証拠でした。

私はその一言に、深い安堵と喜びを感じました。

そして、その変化は支援の現場にも表れてきました。

以前は焦ってしまっていた場面でも落ち着いて対応できるようになり、利用者との関係性もより安定したものになってきたのです。

支援者が「折れない心」を持つことは、利用者にとっても安心につながります。

そして何より、自分自身の感情や思考に向き合い、それを乗り越える経験そのものが、支援者としての深みをつくっていきます。

レジリエンスは、特別な才能ではありません。

日々の小さな習慣と振り返りを重ねていくことで、少しずつ育まれていく力です。

スーパービジョンとは、ただアドバイスをする時間ではありません。

支援者が自らの力で立ち直り、成長できる土台を整える——その“土壌を耕す時間”なのだと、あらためて感じた経験でした。

レジリエンスとは?|折れずにしなやかに戻る心の力

「回復力」だけじゃない、レジリエンスの本質とは

レジリエンスは「逆境やストレスから素早く回復し、学びを得て成長する力」と定義されます。対人援助職においては、感情労働・長時間勤務・責任の重さが重なりやすく、自分でレジリエンスを鍛えることが求められます。

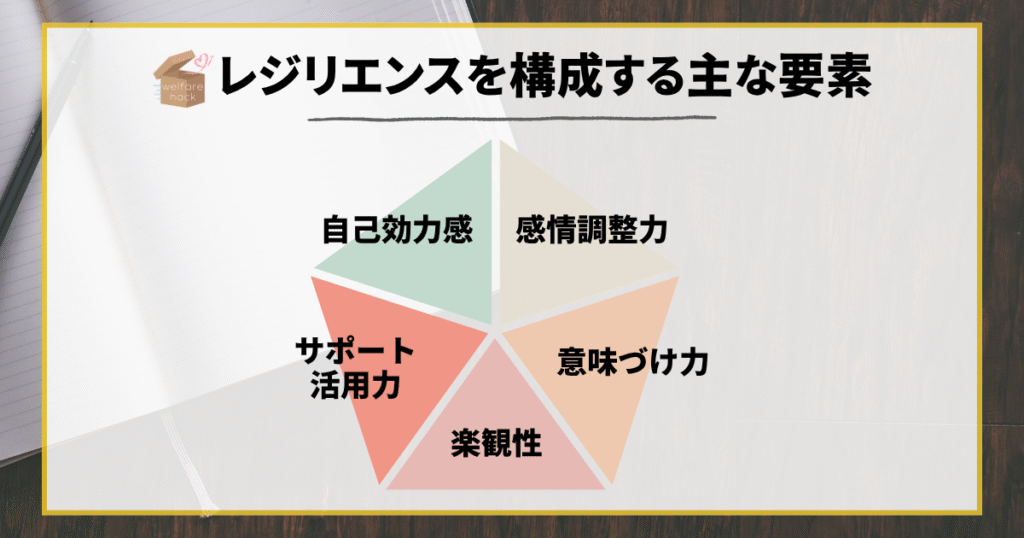

レジリエンスを構成する主な要素

- 自己効力感:自分なら乗り越えられるという感覚

- 感情調整力:ネガティブ感情を客観視し、コントロールする力

- 楽観性:未来へのポジティブな期待

- サポート活用力:必要なときに周囲へ助けを求められる力

- 意味づけ力:困難から学び、成長につなげる視点

なぜ対人援助職にレジリエンスが必要か

支援者の心のケアは、支援の質にも直結する

対人援助職は「人のために」という使命感から、自分のストレスや疲労を後回しにしがちです。しかし、支援者自身が心身ともに健康でなければ、良質な支援は持続できません。レジリエンスを高めることは、単に自分を守るだけでなく、支援のパフォーマンスや信頼性を保つためにも重要です。自分を大切にすることが、結果として利用者にとっても最善の支援につながります。

- 感情労働の負荷:利用者の感情に寄り添い続けると、自分の感情がすり減りやすい

- 突発的な出来事:事故・クレームなど予期せぬストレス要因が多い

- 責任と葛藤:倫理的ジレンマや多職種連携での摩擦が生じやすい

レジリエンスを高めることで、ストレス耐性と回復スピードが向上し、燃え尽き症候群の予防につながります。

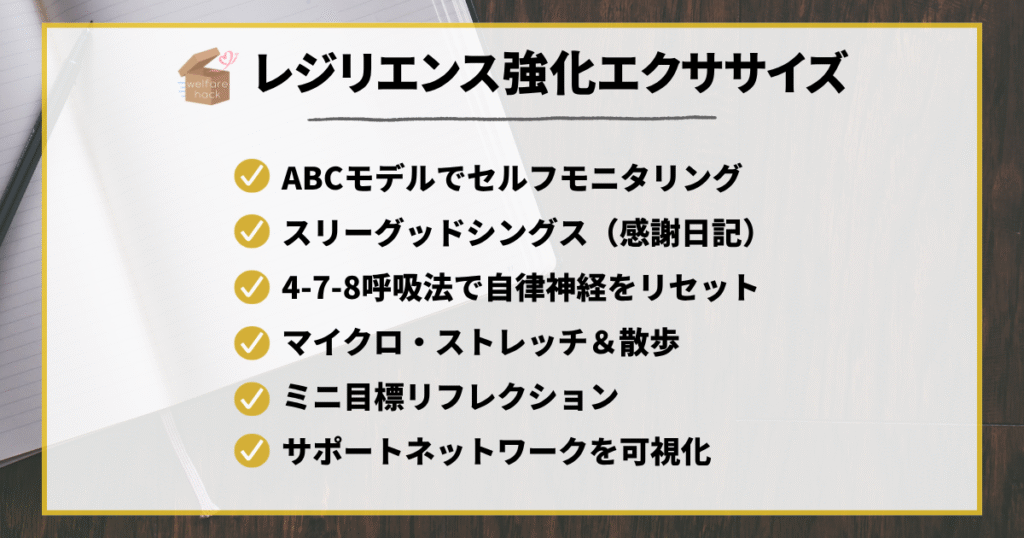

セルフでできるレジリエンス強化エクササイズ

毎日の習慣に取り入れて、しなやかな心を育てる

レジリエンスは一朝一夕で身につくものではありません。だからこそ、日々の生活の中で少しずつ積み重ねていくことが大切です。ここでは、簡単に始められて継続しやすいエクササイズを紹介します。

ABCモデルでセルフモニタリング

- A(Activating event): ストレスの引き金

- B(Belief): その出来事に対する捉え方

- C(Consequence): 感情・行動の結果

自分の思考パターンを紙に書き出し、非合理的な思い込みに気づく習慣をつける。

スリーグッドシングス(感謝日記)

就寝前に「その日良かったこと」を3つメモ。ポジティブ感情の蓄積が楽観性を育てます。

4‑7‑8呼吸法で自律神経をリセット

4秒吸って7秒止め、8秒で吐く深い呼吸を3セット。短時間で心拍数が安定し、感情調整に効果的。

マイクロ・ストレッチ&散歩

30分に一度、首・肩のストレッチをし、可能なら5分の屋外歩行。身体を動かすことでストレスホルモンを低減。

ミニ目標リフレクション

週初めに「今週の小さな挑戦」を設定→週末に達成度を振り返り、自己効力感を強化。

サポートネットワークを可視化する

- 紙に「自分」を中心に描き、家族・友人・同僚・専門機関などの支援源を円で配置。

- 頼れるテーマ(相談・息抜き・学び)を付箋で貼り、困ったときの“連絡先マップ”に。

可視化することで「助けを求めるハードル」が下がり、孤立を防げます。

メンタルが崩れる前にできること|早期セルフチェック

小さなサインを見逃さない“気づき”が第一歩

ストレスによる不調は、突然大きく現れるのではなく、日々の中に小さな兆しとして現れます。だからこそ、「まだ大丈夫」と無理をする前に、自分の変化に気づき、立ち止まることが大切です。

セルフチェックでは、「いつもと違う自分」を意識的に観察する視点を持ちましょう。体調や気分の波、思考パターン、行動の変化など、ちょっとした違和感も“自分からのサイン”です。無理に評価せず、気づいたことをそのまま認めるだけでも、ストレスとの付き合い方が変わってきます。

定期的に振り返ることで、心身のメンテナンスができ、深刻化を防ぐことができます。

| サイン | 具体例 | 対処のヒント |

| 情緒の揺れ | イライラ・涙もろさ | 深呼吸・感謝日記・十分な睡眠 |

| 身体症状 | 頭痛・肩こり・不眠 | ストレッチ・入浴・専門医相談 |

| 認知のゆがみ | 全否定的思考 | ABCモデルで思考を書き換え |

| 行動変化 | 遅刻増・趣味なし | 同僚に相談・休暇取得・運動習慣 |

まとめ|自分を守るセルフケアが“良い支援”につながる

明日からできる一歩を、自分のために

レジリエンスは「特別な訓練を受けた人だけが持つ力」ではありません。小さなセルフケアの積み重ねこそが、未来の自分を守る力となります。呼吸法やスリーグッドシングスなど小さな習慣を取り入れ、ストレスに気づき早めに対処することで、離職リスクを下げ、質の高い援助を提供し続けることができます。今日できることから一つ、行動に移してみませんか?今日からできるアクションを一つ選び、実践してみましょう