もくじ

はじめに|自己肯定感を高めたいなら、まずは自己効力感から

なぜ自己肯定感より先に自己効力感なのか?

「自己肯定感を上げたい」と思う人は多いですが、実はその前に押さえておくべき大切な要素があります。それが「自己効力感」です。

なぜなら、自己効力感は「自分ならできる」という行動への自信を育てる感覚であり、日々の挑戦や小さな成功を支える土台になるからです。自己効力感が弱いままでは、いくら「自分を肯定しよう」としても現実とのギャップに悩み、空回りしてしまうことがあります。

例えば、福祉現場で新人職員が「自分はダメだ」と感じていても、利用者との関わりの中で「昨日よりうまく話せた」「今日は記録を時間内に終えられた」といった成功体験を重ねると、「やればできる」という感覚が育ちます。この積み重ねが自己効力感を強化し、やがて「自分はここで役立っている」という自己肯定感につながります。

あなたのキャリアのとなりに、ずっと頼れるプロがいる【パーパスドック/ユース】つまり、自己肯定感を育てる最初の一歩は、自己効力感を高めることです。本記事では、この2つの違いを明確にしながら、自己効力感を高める具体的な方法や、それがもたらす変化について解説していきます。

相談支援専門員のフィールドレポート|自己効力感に光をあてる1on1の実践

「できる」という実感が、人を前に進める

「知識は地図、経験は旅。どちらもあって初めて目的地に辿り着ける。」

ここ数年、部下との1on1ミーティングで「私は自己肯定感が低くて課題なんです…」という言葉を聞くことが増えました。自己肯定感という言葉は広く浸透しましたが、実際の現場では「自分を肯定するなんて難しい」「どうせ無理」と諦めに近い響きで使われることも多いのです。時には、「ミスをするかもしれない保険」のように聞こえることすらあります。

しかし、そこで別の視点を持ち込むと状況は変わります。それが「自己効力感」です。自己効力感は「自分ならできる」という感覚であり、支援や指導の場で評価しやすく、具体的に伸ばせる部分です。私は1on1で、この自己効力感を育てることに重点を置いてきました。

ある時期、部下の1人が「自己肯定感がなくて自信が持てない」と繰り返していました。私はあえて自己肯定感には触れず、「できたことを一緒に振り返る」ことを徹底しました。例えば、「昨日の面談で、自分から質問して利用者さんの意見を引き出せていたよ」「記録を時間内に終えられたのは成長だね」と、行動ベースでフィードバックを重ねていきました。さらに、ときには仮想ケースを使った“1on1版モニタリング演習”**を取り入れ、その場で「自分でできた」という感覚を実際に味わえるように工夫しました。

こうした取り組みを続けると、少しずつ変化が現れました。最初は「どうせ自分はできない」と思っていた部下が、やがて「これは自分でできました」と自分の口から言えるようになったのです。私はその姿に、自己効力感が自己肯定感へとつながる道筋を確かに感じました。

自己肯定感は「存在そのものを認める感覚」であり大切ですが、最初からそこに辿り着こうとすると難しすぎることがあります。その点、自己効力感は行動や成果に基づいて積み上げやすく、支援や指導においても扱いやすい切り口です。新人職員が「自分はダメだ」と感じていても、「利用者さんの名前を3人覚えられた」「今日は記録を時間内に終えられた」といった小さな成功体験を積み重ねることで、「やればできる」という実感が必ず育ちます。その繰り返しの先に、自然と自己肯定感が芽生えていくのです。

私自身は異動で長く伴走することはできませんでしたが、最後の1on1でその部下が「少し自分に自信が持てるようになりました」と話してくれました。わずかな期間でしたが、“自己効力感が育つ瞬間”に立ち会えたのだと思います。

自己効力感は「やればできる」という自信を与え、やがて自己肯定感を高める土台となります。福祉現場でも同じで、利用者に「できた」を積み重ねてもらうことが、安心や挑戦の意欲につながります。だからこそ、部下や利用者との関わりにおいて、自己効力感を支える関わりを意識すること。それが人の可能性をひらき、支援を一歩前に進める力になるのです。

このフィールドレポートが、現場で「自己効力感をどう育てるか」を考えるきっかけになれば嬉しいです。

自己効力感とは?|行動を生み出す「やれる感覚」

自己効力感の定義と起源

自己効力感(Self-efficacy)は、心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念です。「自分はこの課題を達成できる」という信念を指し、挑戦への動機づけや実際の行動を支える心理的エネルギーになります。

例えば、新しい職場で業務を任されたとき、「できるか不安」と思うよりも「やってみればできる」という感覚を持てれば、その人は行動に移しやすく、結果的に成果も出やすくなります。この感覚が自己効力感の本質です。

自己肯定感との違い

- 自己肯定感:成績や結果に関係なく「自分には価値がある」と感じられる心の基盤。存在そのものを認める感覚。

- 自己効力感:特定の行動や課題に対する「自分はやれる」という信念。

簡単に言えば、自己肯定感は「存在への信頼」、自己効力感は「行動への信頼」。両者は切り離せない関係にあり、自己効力感を積み上げることで自己肯定感も育ちます。

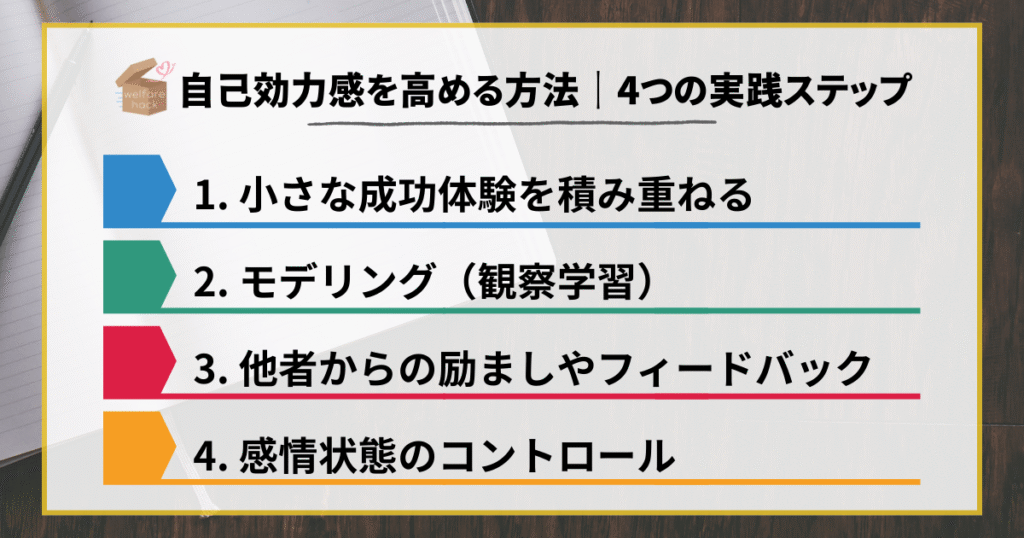

会員登録でカウンセリングに使える3000円相当ポイントプレゼント【メザニン】自己効力感を高める方法|4つの実践ステップ(具体例付き)

小さな成功体験を積み重ねる

大きな目標を立てて途中で挫折してしまうよりも、「今日中にできること」を設定する方が効果的です。

- 福祉現場:初めての新人職員なら「今日は利用者さんの名前を3人覚える」からスタート。名前を呼ばれることで利用者が安心し、すぐに効果を実感できます。

- ビジネス:会議で「最低1回は意見を言う」と決める。例え短い発言でも「できた」という感覚が次の挑戦への自信につながります。

さらに、終業後に「今日できたことリスト」を作って振り返ると、達成感が定着します。

-

-

スリーグッドシングスで支援現場に笑顔を!ポジティブ心理学で実践するメンタルケア

2025/7/12

今日の「よかったこと」を3つ書くだけ。支援者にも利用者にも効果的なスリーグッドシングスの実践法と、就労支援現場での活用事例をご紹介します。

モデリング(観察学習)

人は「自分と似た人」ができているのを見ると「自分にもできる」と感じやすい心理があります。

- 福祉現場:新人がベテランの支援方法を観察。「利用者への声のかけ方」「トラブル対応の仕方」などをメモして真似してみる。小さなコピーから始めて徐々に自分のスタイルに変えていけます。

- 日常生活:例えば同じダイエットに挑戦している友人が成果を出した様子を見て、自分も「できるかも」と思えることもモデリングです。

→ ポイントは「自分より少し先を行く人」を探すこと。距離が近い方が学びやすく、真似しやすいです。

他者からの励ましやフィードバック

人の言葉は自己効力感を大きく左右します。特に「具体的なフィードバック」が鍵です。

- NG例:「頑張ってるね」だけだと、自分のどの行動が良かったのかわかりません。

- 効果的な例:「今日の声かけは落ち着いていて、利用者さんが安心していたよ」→自分の努力が“具体的な成果”につながったと実感できます。

また、上司や同僚だけでなく、利用者や家族からの「ありがとう」も大切なフィードバックです。言われた言葉はノートやスマホにメモしておくと、自信を失ったときに読み返して力になります。

-

-

リフレクションで支援の質を高める|“振り返り”が育てるプロの視点

2025/8/3

ただの経験で終わらせない。福祉現場の支援力を高める“振り返り=リフレクション”のコツを紹介。1on1やチーム内共有にも活かせます。

感情状態のコントロール

不安や緊張が強いと、いくら知識やスキルがあっても「できる」とは感じられません。

- すぐできる工夫:支援前に深呼吸を3回して心を落ち着ける/記録作業の合間にストレッチをする/昼休みに5分外の空気を吸う。

- 福祉現場の例:利用者対応が立て込んで疲労感が強いときに、あえて数分の休憩を取り「今日はここまでできた」と自分に声をかける。

- 日常の例:帰宅後にお気に入りの音楽を聴く、湯船にゆっくり浸かるなどで緊張を解きほぐす。

→ 感情のセルフケアを習慣にすれば、どんな場面でも「落ち着いてやればできる」という感覚を維持できます。

-

-

福祉職のストレス対策に!レジリエンスを高めるセルフケア実践術

2025/8/1

福祉・介護のメンタル負担を減らす!レジリエンスを高めるセルフケア術でストレスと上手に付き合い、離職を防ごう。呼吸法・感謝日記・ABCモデル解説付き。

自己効力感を高めるとどうなる?

行動量が増える

「これならできそう」と思えると、挑戦の回数が自然に増えます。会議で手を挙げる、初めての業務に取り組むなど、小さな行動の積み重ねがさらなる自信へとつながります。

挑戦を恐れなくなる

自己効力感が高い人は、失敗を恐れず未知の課題に挑戦します。「失敗しても学べばいい」と思えるので、恐怖よりも「やってみたい」という気持ちが勝ちます。

医療・介護・福祉の求人探しは【ジョブソエル】継続力がつく

困難に直面しても「工夫すれば乗り越えられる」と考え、諦めずに粘り強く取り組めます。これはキャリア形成や人間関係において大きな武器となります。

福祉現場での自己効力感の活かし方

未知の課題に挑む力

福祉現場では、利用者の体調変化や制度改正など予期しない課題が多く発生します。自己効力感が高ければ「調べれば対応できる」「仲間と協力すれば解決できる」と前向きに取り組めます。

利用者との信頼関係を築く柔軟性

予定外の要求があっても即拒否せず、工夫や代替案を提案できるのは自己効力感があるからこそ。利用者は「この人なら自分を大切にしてくれる」と感じ、信頼関係が深まります。

-

-

“福祉型”コミュニケーションでビジネスが変わる!スーパービジョン×1on1ミーティングの可能性

2025/8/4

スーパービジョンは福祉の知恵。1on1と掛け合わせれば、人が育ち、職場が変わる。対話が育てる組織の力と、その具体的な進め方を紹介。

チーム全体への波及効果

課題に落ち着いて対処する姿は周囲の安心感となり、職場全体の雰囲気を前向きに変えます。自己効力感は個人の力を超えて、チーム文化を育てる力を持っています。

成功体験の共有で育て合う文化

月ごとに「できたことリスト」を作ったり、リフレクションの場で成功事例を共有することで、「自分にもできる」という感覚が広がり、組織全体の力が底上げされます。

-

-

リフレクションで支援の質を高める|“振り返り”が育てるプロの視点

2025/8/3

ただの経験で終わらせない。福祉現場の支援力を高める“振り返り=リフレクション”のコツを紹介。1on1やチーム内共有にも活かせます。

おわりに|自己効力感を土台に自己肯定感を育てよう

自己効力感から自己肯定感へ|福祉現場で活かせる成長サイクル

自己効力感は「やればできる」という実感を与え、自己肯定感を高める土台となります。小さな成功を積み重ね、ロールモデルから学び、周囲の励ましを受け取り、感情を整える。この4つを意識するだけで、あなたの行動力と自信は確実に変わっていきます。福祉現場でも日常生活でも、この意識が新しい挑戦の一歩を後押しします。まずは今日、小さな「やればできる」を見つけてみましょう。