もくじ

はじめに|なぜ“つながり”が離職に影響するのか

見落とされがちな「人間関係の質」

福祉現場において、離職の理由としてよく挙げられるのが「人間関係」。

しかし、よくある対策は「職場内の関係性」に偏りがちです。

実は、職場外の“ゆるやかなつながり”が、定着やモチベーション維持に大きな影響を及ぼすことがわかっています。

今回は、産業・組織心理学の視点から「弱い紐帯の強み」を活かした離職予防策を紹介します。

相談支援専門員のフィールドレポート|“弱い紐帯の強み”で見えてくる、自分と職場の現在地

ゆるやかな関係が視野を広げる

ある日、他法人の事業所を訪問していたときのこと。スタッフ間の声かけの仕方、ミーティングの雰囲気、利用者さんへの関わり方──すべてが自分の職場とは微妙に違っていました。

その瞬間、「うちの職場ってこうだったのか」と、自分たちの“当たり前”に気づかされたのです。

相談支援専門員という立場は、法人に属しながらも、多くの人・組織と関わる仕事です。その中で自然と「比較の視点」が育まれ、自分自身のスタンスや所属する職場の風土を相対的に見直す機会に恵まれます。

一方で、同じ職場に長くいると、知らず知らずのうちに「これが正しい」「これが普通」という思考にとらわれがちです。もちろん、安定した価値観やルールも大切ですが、ときにそれが“思考停止”や“閉塞感”につながることもあります。

だからこそ、弱い紐帯──外部とのゆるやかなつながりが、支援者自身の視野を広げる力になります。外の風を感じながら、自分たちの支援を見直すきっかけに。

「他と関わることは、自分を知ること」

そんな実感が、現場に“風通し”をもたらしてくれるのではないでしょうか。

弱い紐帯とは?|“よそ者のつながり”がもたらす価値

近くにいる人だけが味方とは限らない

社会学者マーク・グラノヴェッターが提唱した「弱い紐帯の強み(The Strength of Weak Ties)」とは、

職場内の親密な関係(強い紐帯)ではなく、あまり頻繁に会わない人やゆるやかな関係性(弱い紐帯)が、

意外にも新たな情報や機会を運んでくれる、という考え方です。

福祉現場でも、たとえば次のような場面に活かせます。

- 別の事業所に勤める旧友との雑談で視野が広がる

- 定期的に関わる外部講師の言葉に刺激を受ける

- 他法人の研修で出会った仲間と悩みを共有できる

こうした“ゆるやかで外部的なつながり”は、ストレスのはけ口になったり、新たな価値観をもたらしたりするだけでなく、

職場への不満を抱えた時にも、離職ではなく“改善のヒント”として昇華されることがあるのです。

-

-

福祉従事者必見!リフレーミングで育てるやさしい職場と福祉スキル

2025/8/17

ネガティブな捉え方をやさしく変えるリフレーミング。福祉職に求められる対話スキルとして、現場ですぐに使える実例・言い換え集を紹介。

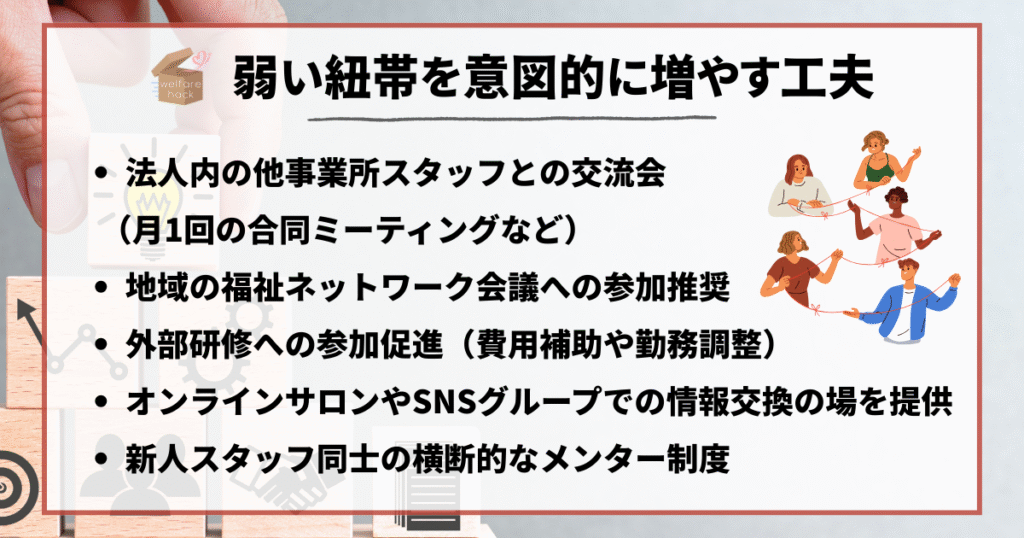

管理者にできること|弱い紐帯を意図的に増やす工夫

制度と風土の両面から“つながり”を支える

管理者が現場の人間関係をコントロールするのには限界があります。

しかし、「外との接点」をつくることはできます。

以下のような仕掛けが、弱い紐帯を育てる場になります。

- 法人内の他事業所スタッフとの交流会(月1回の合同ミーティングなど)

- 地域の福祉ネットワーク会議への参加推奨

- 外部研修への参加促進(費用補助や勤務調整)

- オンラインサロンやSNSグループでの情報交換の場を提供

- 新人スタッフ同士の横断的なメンター制度

重要なのは、強制せず「自発的につながれる」場をつくることです。

関係構築に正解はありませんが、選択肢を広げることが“辞めない理由”になることもあります。

なぜ弱い紐帯が離職防止につながるのか

孤立を防ぎ、視点を広げる“安全弁”としての機能

弱い紐帯がある人は、次のような特徴があります。

- 困った時に相談できる相手が複数いる

- 職場以外に自己肯定感を保てる居場所がある

- モヤモヤを言語化できる相手がいるため、感情を溜め込みにくい

これは“心理的安全性”と深く関係しています。

職場内の関係が少しうまくいかなくても、「外に味方がいる」と思えるだけで、ストレスの受け止め方が変わります。

「辞めたい」の一言が「ちょっと話を聞いてもらおう」に変わる──そんな小さな変化が、離職の連鎖を止めるきっかけになるのです。

まとめ|“強いチーム”より“ゆるやかにつながる組織”へ

福祉現場こそ、外とつながる余白を持とう

「チーム力を高める」「風通しのよい職場に」

どれも重要な目標ですが、職場内で完結させるには限界があります。

今の時代、支えになるのは“ひとつの居場所”ではなく、“複数のゆるやかなつながり”。

管理者の役割は、閉じたチームを鍛えることだけでなく、外にひらかれた関係性を設計することでもあるのです。「この職場にいると、いろんな出会いがある」

そんな実感こそが、福祉の現場に“定着”をもたらすカギになるのではないでしょうか。

-

-

人手不足に悩む福祉施設に!職員に選ばれるための福利厚生ベスト5

2025/8/19

「働き続けたい」と思える職場には理由があります。福祉施設で実際に喜ばれている福利厚生ベスト5を紹介!柔軟な働き方から健康支援まで、すぐに取り入れられるヒントが満載。