もくじ

はじめに|未経験者が新人研修で習得すべき支援の基礎スキルと全体像

福祉業界デビューを成功に導く完全研修スタートガイド|未経験者が押さえるべき必修ポイント

「人の役に立ちたい」「社会に貢献できる仕事がしたい」──そんな思いから福祉業界を目指す人は増えています。一方で、「何から学べばいいかわからない」「専門知識がなくて不安」という声も少なくありません。福祉の仕事は高齢者・障害者・子どもなど対象が広く、必要なスキルも多岐にわたるため、学ぶ順番と内容の取捨選択が成功のカギとなります。

現場は慢性的な人手不足が続き、即戦力が求められています。未経験からでも、基礎→実践→自己管理の順で学べば、数カ月で現場の戦力となり、利用者や同僚から信頼される存在になれます。

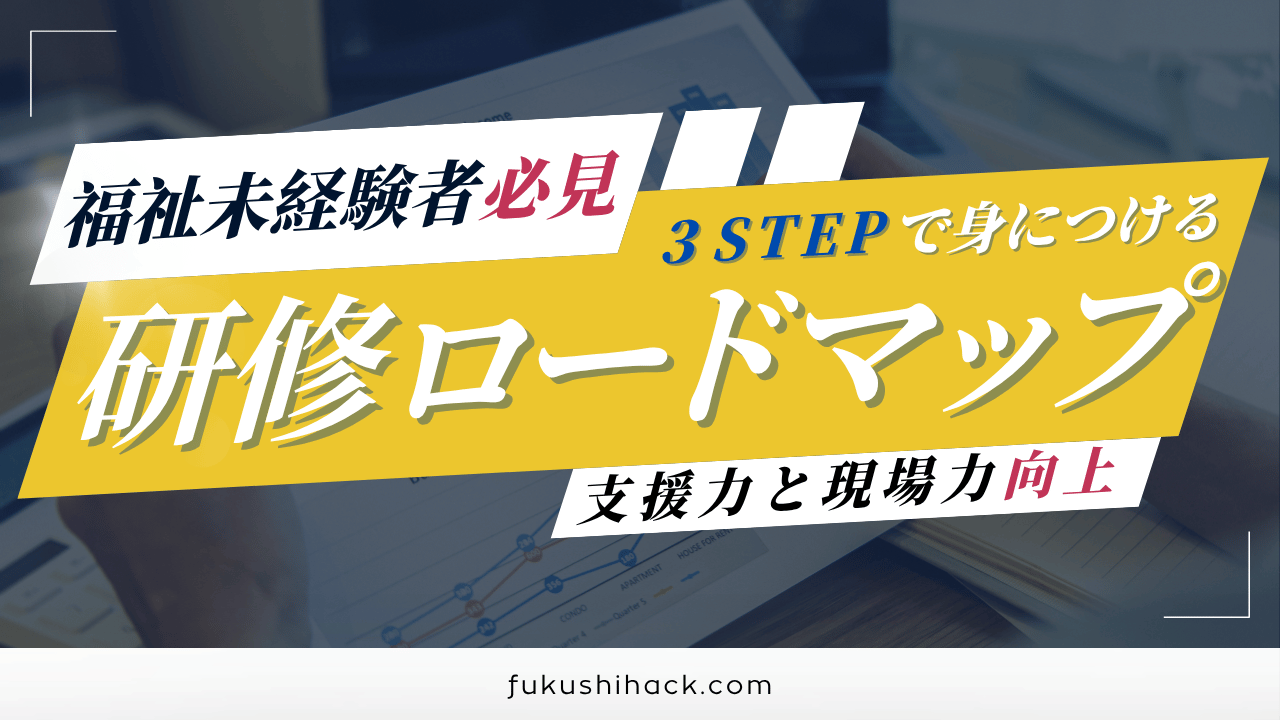

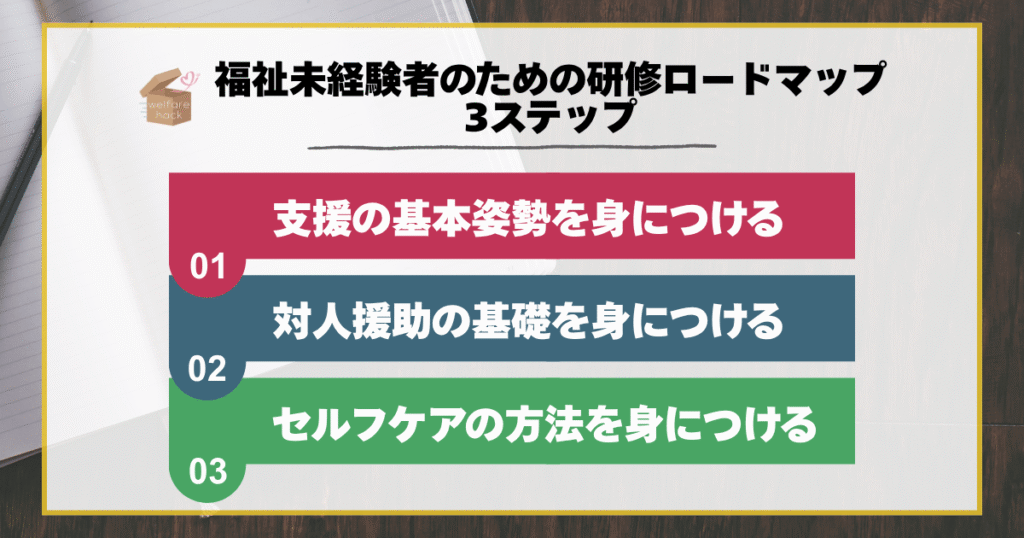

この記事では、福祉未経験者が3ステップでスキルを習得し、長く安心して働けるためのロードマップを解説します。転職希望者はもちろん、施設管理者が新人研修を設計する際にも活用可能な内容です。

ステップ1|福祉現場デビュー前の新人研修で学ぶ支援の基本と心得

福祉の仕事は「生活全体をデザインする対人援助の総合職」|支援の基本を身につけ長く活躍するために

未経験者がまず理解すべきは、福祉が“人と人との関わり”を軸にした対人援助の専門職であるということです。単なる介助や作業支援にとどまらず、利用者の生活全体を見渡し、安全確保や健康管理、コミュニケーション、記録、関係機関との連携、生活の質向上のための提案や創意工夫など、多角的かつ包括的な役割を担います。そして、これらは単なる知識や作業手順ではなく、支援の基本姿勢として身につけていくべきものです。日々の支援を通して人の暮らしそのものを支えるという意識を持ち、まずはこの土台をしっかり固めていきましょう。

おすすめ記事はこちら!

基本中の基本ですが、こららができている支援員は意外に少ない…

福祉スキルの基本にして盲点?バイスティックの7原則を見直そう

-

-

福祉スキルの基本にして盲点?バイスティックの7原則を見直そう|1on1ミーティングにも活かせる実践ポイント

2025/11/19

福祉の基本「バイスティックの7原則」を1on1にも応用!支援と信頼関係の質を高めるヒントを解説。

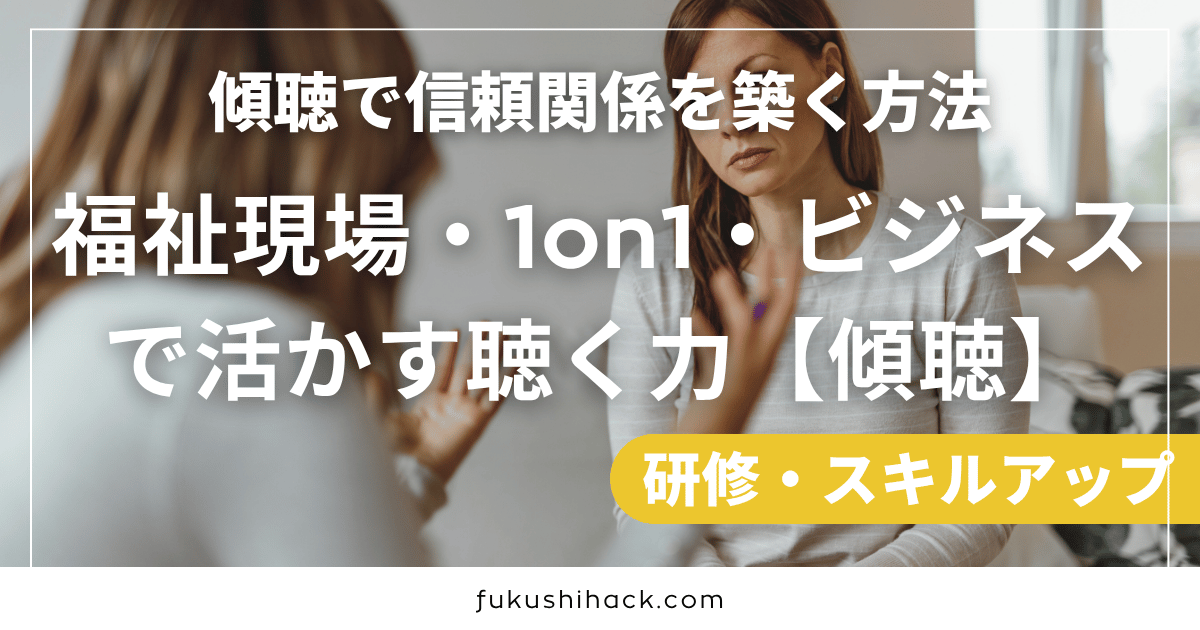

傾聴で信頼関係を築く方法|福祉現場・1on1・ビジネスで活かす聴く力

-

-

傾聴で信頼関係を築く方法|福祉現場・1on1・ビジネスで活かす聴く力

2025/7/29

傾聴とは「相手に話させる技術」ではなく、「話したくなる空気をつくる姿勢」。信頼関係を築くヒントが詰まった記事です。

利用者一人ひとりの個性を尊重する姿勢が信頼関係構築の核心|対人援助に欠かせない福祉支援の出発点

マニュアルも必要ですが、もっと大切なのは利用者一人ひとりの背景や価値観を理解する姿勢です。「なぜその行動をするのか」を知ろうとする意識が、信頼関係づくりの第一歩となります。ここで重要になるのが個別化の原則です。これは利用者を“ひとくくり”にせず、その人の生活歴や経験、環境を踏まえて支援方法を考えるという視点です。さらに、バウンダリー(適切な距離感)を意識することで、支援者と利用者双方が安心できる関係を維持できます。距離が近すぎれば依存や誤解が生まれ、遠すぎれば信頼が築けません。加えて、利用者の行動や発言を新たな意味づけで捉え直すリフレーミングも有効です。否定的に見える出来事を肯定的な価値として捉え直すことで、利用者の自己肯定感を高め、支援の方向性を前向きに修正できます。こうした複合的な視点を持つことで、表面的な行動の背後にある思いやニーズを深く理解し、より質の高い支援が可能になります。

おすすめ記事はこちら!利用者さんとの関係性や距離感で悩む前に知っておきたい。

初心者向けガイド|バイスティックの6原則①個別化の原則とは?

-

-

初心者向けガイド|バイスティックの6原則①個別化の原則とは?実践例とNG集で解説

2025/8/13

「個別化できてるつもり」が落とし穴。バイスティックの原則を支援現場でどう活かすか、事例とNG例で徹底解説。

支援者と利用者の“ちょうどいい距離感”を保つ方法|バウンダリーの基本と実践

-

-

支援者と利用者の“ちょうどいい距離感”を保つ方法|バウンダリーの基本と実践

2025/11/19

「やさしさ」だけじゃない。対人支援に必要な“境界”を保つ考え方と実践のヒントを紹介。支援者のセルフケアにも役立ちます。

福祉従事者必見!リフレーミングで育てるやさしい職場と福祉スキル

-

-

福祉従事者必見!リフレーミングで育てるやさしい職場と福祉スキル

2025/8/17

ネガティブな捉え方をやさしく変えるリフレーミング。福祉職に求められる対話スキルとして、現場ですぐに使える実例・言い換え集を紹介。

ステップ2|福祉現場で求められる対人援助スキルとコミュニケーション力向上法

“人と人”のやり取りの質を高める|対人援助におけるコミュニケーション力向上のポイント

福祉の現場は、日々のすべてが人との関わりで成り立っています。マニュアルの手順に沿うだけでなく、相手の立場や気持ちを理解し、臨機応変に対応できる力が欠かせません。特に「聴く力」と「観察力」は、利用者の安心感や信頼を左右し、支援の質を根本から高める重要な要素です。

支援力を高めたいなら“物語”に耳を傾けよう|ナラティブアプローチ入門

福祉現場で信頼関係を築くうえで欠かせないのが、利用者一人ひとりの“物語”に耳を傾ける姿勢です。ナラティブアプローチとは、相手の語る経験や価値観をそのまま受け止め、そこから意味や強みを引き出していく支援方法です。表面的な事実だけでなく、その人がどのような背景や想いを持っているのかを理解することで、より的確で納得感のある支援が可能になります。「何を話してくれたか」だけでなく、「どんな想いでその話をしたのか」に注目し、言葉の奥にある意味を一緒に見つけていきましょう。

おすすめ記事はこちら!傾聴をワンランクアップ!

支援力を高めたいなら“物語”に耳を傾けよう|ナラティブアプローチ入門

-

-

支援力を高めたいなら“物語”に耳を傾けよう|ナラティブアプローチ入門

2025/8/3

ナラティブアプローチは福祉だけでなく、対話や関係づくりに悩むすべての職場に有効な考え方。支援の質と職場の風通しが変わります。

福祉現場で信頼を築くアサーション活用法|適切に想いを伝えるコミュニケーション術

アサーションとは、自分の意見や気持ちを正直に適切に伝えると同時に、相手の立場や感情も尊重する重要なコミュニケーション技術です。福祉の現場では、誤解や衝突を避けながら自分の意思を明確に示すことが、利用者や同僚との信頼関係を長期的に維持するための土台となります。相手を否定せず、冷静で誠実な姿勢を貫くことで、双方が安心して意見交換できる環境が生まれます。

おすすめ記事はこちら!伝え方で相手の受け取り方はガラッと変わる。

支援者のためのアサーション完全ガイド|相手も自分も大切にする伝え方

-

-

支援者のためのアサーション完全ガイド|相手も自分も大切にする伝え方

2025/7/13

はじめに|やさしさと遠慮は違う 遠慮と寄り添いは違う──本音を伝える力 福祉や介護、就労支援の現場では、「相手の気持ちに寄り添う」ことが基本姿勢とされます。しかし、その気持ちが強くなりすぎるあまり、「 ...

スーパービジョン活用で福祉現場スキルを加速的に伸ばす

経験豊富な職員との対話を通じ、日々の業務や支援姿勢に潜む改善点や強みを客観的に知ることができます。自分では見落としてしまう細かな配慮や効率化のヒントを得られるため、成長スピードが飛躍的に高まります。

おすすめ記事はこちら!

“福祉型”コミュニケーションでビジネスが変わる!スーパービジョン×1on1の可能性

-

-

“福祉型”コミュニケーションでビジネスが変わる!スーパービジョン×1on1ミーティングの可能性

2025/8/4

スーパービジョンは福祉の知恵。1on1と掛け合わせれば、人が育ち、職場が変わる。対話が育てる組織の力と、その具体的な進め方を紹介。

ステップ3|福祉職が長く安心して働き続けるためのストレス対策・セルフケアと職場環境改善法

福祉職を長く続けるための持続力と自己防衛スキルを身につける

福祉職は日々の支援の中で感情面や身体面への負担が大きく蓄積しやすい仕事です。そのため、心身を健康に保ち、燃え尽きや離職を防ぐためには、計画的なストレス対策や日常的に取り入れられるセルフケア方法を体系的に身につけることが欠かせません。

ストレスマネジメントとセルフケア|福祉職が健康とやる気を維持するための具体策

福祉職の現場では、日々の業務や人間関係からくるストレスが蓄積しやすく、放置すると燃え尽き症候群や体調不良を招きます。意識的に休養を取り、趣味やリフレッシュできる活動を生活に組み込みましょう。短時間でも好きなことを楽しむ時間を確保し、同僚との雑談や交流で心をほぐすことも有効です。こうした小さなセルフケアの積み重ねが、長期的に心身の健康とモチベーションを守ります。

おすすめ記事はこちら!自分で自分を守る術も身につけておきたい。

福祉職のストレス対策に!レジリエンスを高めるセルフケア実践術

-

-

福祉職のストレス対策に!レジリエンスを高めるセルフケア実践術

2025/8/1

福祉・介護のメンタル負担を減らす!レジリエンスを高めるセルフケア術でストレスと上手に付き合い、離職を防ごう。呼吸法・感謝日記・ABCモデル解説付き。

リフレクションで支援の質を高める|“振り返り”が育てるプロの視点

-

-

リフレクションで支援の質を高める|“振り返り”が育てるプロの視点

2025/8/3

ただの経験で終わらせない。福祉現場の支援力を高める“振り返り=リフレクション”のコツを紹介。1on1やチーム内共有にも活かせます。

スリーグッドシングスで支援現場に笑顔を!ポジティブ心理学で実践するメンタルケア

-

-

スリーグッドシングスで支援現場に笑顔を!ポジティブ心理学で実践するメンタルケア

2025/7/12

今日の「よかったこと」を3つ書くだけ。支援者にも利用者にも効果的なスリーグッドシングスの実践法と、就労支援現場での活用事例をご紹介します。

福祉職が実践できる職場環境改善スキル|自分の行動で現場をもっと快適に

職場環境の改善は、上司や制度の変更だけに頼る必要はありません。日々の業務の中で自分自身ができる工夫や改善策を積み重ねることで、現場の働きやすさは大きく変わります。例えば、ICTツールの活用や共有フォルダの整理、5Sの徹底、ムリ・ムダ・ムラを減らす業務改善提案などは、すぐに着手できる実践的な方法です。こうした小さな改善を継続することで、負担が軽減され、チーム全体が動きやすい職場環境が生まれます。

福祉業界に求められている生産性の視点も学んでおきたい。

福祉現場でのICT活用を後押し!PCが苦手な職員に教えたいショートカットキー9選

-

-

福祉現場でのICT活用を後押し!PCが苦手な職員に教えたいショートカットキー9選

2025/8/3

パソコン操作が苦手な人に、どうショートカットキーを教えたらいい?福祉現場でよく使う時短キーと、やさしい教え方のコツを紹介!

福祉現場の5Sとは?トヨタ生産方式と割れ窓理論で生産性と信頼をカイゼン

-

-

福祉現場の5Sとは?トヨタ生産方式と割れ窓理論で生産性と信頼をカイゼン

2025/7/31

散らかった支援スペースが、信頼関係を壊しているかも?トヨタ式×5S×割れ窓理論で福祉現場に新しい視点を。

“忙しすぎる福祉職”を救うカイゼン術|ムリ・ムダ・ムラを減らすトヨタ生産方式の考え方とは

-

-

“忙しすぎる福祉職”を救うカイゼン術|ムリ・ムダ・ムラを減らすトヨタ生産方式の考え方とは?

2025/8/4

「福祉に生産性は関係ない」と思っていませんか?ムリ・ムダ・ムラの視点を取り入れて、現場をもっと効率的で支援に集中できる場所へ。

相談支援専門員のフィールドレポート|福祉未経験から即戦力へ導く実践ロードマップ

福祉未経験者だったからこそ作れた|現場で信頼される人材になるためのロードマップ

「知識は地図、経験は旅。どちらもあって初めて目的地に辿り着ける。」

私自身、福祉業界に入ったときはまったくの未経験でした。今のようにネットに情報も少なく、高校時代の友人から支援学校の教員用テキストを借り、独学で学び始めました。本当は体系的に学びたかったのですが、当時はそれが叶わず、現場に飛び込みながら必死に覚えていきました。

やがて気づいたのは、福祉の知識は膨大で、全部を一度に学ぶのは難しいということです。だからこそ、未経験者にまず押さえてほしいポイントを厳選し、ロードマップとしてまとめました。これを意識するだけで、現場適応のスピードは格段に上がります。

最初に必要なのは、福祉が**“人と人との関わり”を軸にした対人援助職であることを理解することです。介助や作業支援だけでなく、健康管理、記録、関係機関との連携、生活の質を高める提案など、包括的な役割を担います。そして、マニュアルよりも「なぜその行動をするのか」を理解する姿勢**が大切です。利用者一人ひとりの背景や価値観を知ることが、信頼関係づくりの第一歩になります。新人のうちからこの視点を持てば、どの現場でも柔軟に対応できます。

次に必要なのは、日々のやり取りを支えるコミュニケーション力です。特に「傾聴力」と「観察力」は、利用者の安心感と信頼を大きく左右します。新人の頃、ある利用者さんが同じ話を繰り返すことに戸惑いましたが、先輩から「それは確認したい不安や覚えていてほしい思いの表れ」と教わり、対応を変えた経験があります。こうした行動の裏にある理由を探る姿勢が、個別性のある支援には欠かせません。

スキマ時間にスマホで、グロ放題。GLOBIS 学び放題さらに、アサーション(自己表現と相手尊重の両立)も重要です。自分の意思を明確に示しつつ相手を尊重することで、誤解や衝突を避けながら安定した関係が築けます。これらのスキルは経験を重ねるほど価値を増し、現場の信頼を強固にします。

そして、長く働き続けるためにはセルフケアと環境づくりが欠かせません。福祉職は心身の負担が大きく、燃え尽き症候群や離職につながることもあります。短時間でも趣味や休息の時間を確保し、同僚との雑談や交流で心をほぐす習慣を持ちましょう。また、ICTツールの活用や整理整頓、業務改善提案など、自分の行動で現場を働きやすくする工夫も続けていくことが大切です。小さな改善が積み重なることで、チーム全体のパフォーマンスは確実に上がります。

このロードマップは、資格や経験がない人でも今日から始められる実践的な道しるべです。支援の基本姿勢を固め、コミュニケーション力を磨き、セルフケアと環境改善を続ければ、未経験からでも即戦力として活躍できます。私の願いは、福祉未経験者が不安を抱えたまま辞めるのではなく、仲間として長く活躍できる業界になること。そのために、これからも経験と学びを共有していきます。

まとめ|福祉未経験から始める3ステップ習得法でつくる持続可能なキャリア

福祉未経験者がキャリアを伸ばすための次のアクションプラン|今すぐ始められる成長戦略

この3ステップは、福祉未経験者が利用者を支えるだけでなく、働くあなた自身が笑顔でいられるための実践的な道しるべです。資格や経験がなくても、今日から取り入れられるスキルや工夫は数多く存在します。こうした取り組みは、現場での即戦力化だけでなく、中長期的なキャリア形成にも直結します。小さな積み重ねがやがて大きな成果となり、信頼関係を深く築きます。これから福祉の世界に飛び込むあなたを、仲間として歓迎します。失敗を恐れず挑戦する勇気と、新しい知識を吸収し続ける前向きな姿勢を全力で応援します。心と体の健康を大切にしながら、確実にスキルを磨き、笑顔で長く活躍できる持続可能な福祉キャリアを一緒に築いていきましょう。